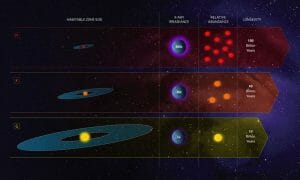

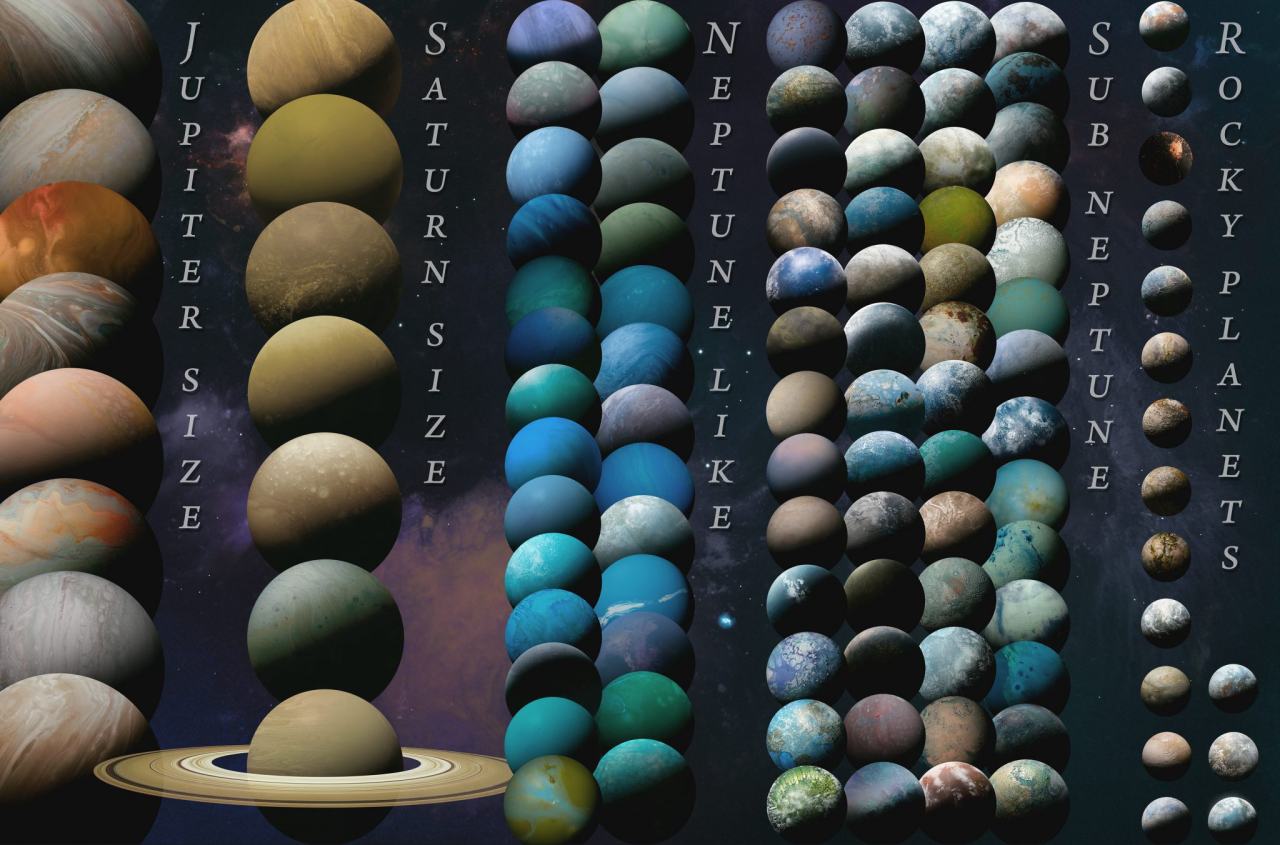

太陽を公転する惑星は地球を含めて8つが知られていますが、アメリカ航空宇宙局(NASA)によれば、これまでに確認された太陽系外惑星の数は5800個以上(2025年2月10日時点)。恒星のように自ら光を放つわけではない惑星を直接発見することは非常に難しいものの、惑星が恒星の手前を横切る時のほんのわずかな明るさの変化や、惑星の公転にあわせて恒星がふらつくことで生じるほんのわずかな色の変化を捉えることで、多くの太陽系外惑星が発見されてきました。

太陽系外惑星のなかには表面に液体の水が存在するかもしれないハビタブルゾーンと呼ばれる領域を公転しているものもあり、生命が誕生している可能性もゼロではないと考えられています。今はまだ直接探査機を送り込んで確かめることはできませんが、太陽系外惑星の大気に含まれる物質から生命存在の兆候が見つかるかもしれません。このページでは、そんな太陽系外惑星の話題の記事を随時ピックアップしていきます!

太陽系外惑星とは

太陽系外惑星(Exoplanet、Extrasolar planet)とは、太陽系の外にある他の恒星を公転する惑星を指します。生命が存在する可能性や惑星系の形成過程の理解を深めるために、近年多くの研究対象となっています。

太陽系外惑星を発見した宇宙望遠鏡

太陽系外惑星の発見に貢献した「ケプラー宇宙望遠鏡」や「系外惑星探査衛星TESS」を紹介します。

※…太陽系外惑星の発見には、他の宇宙望遠鏡や地上望遠鏡も使用されています。

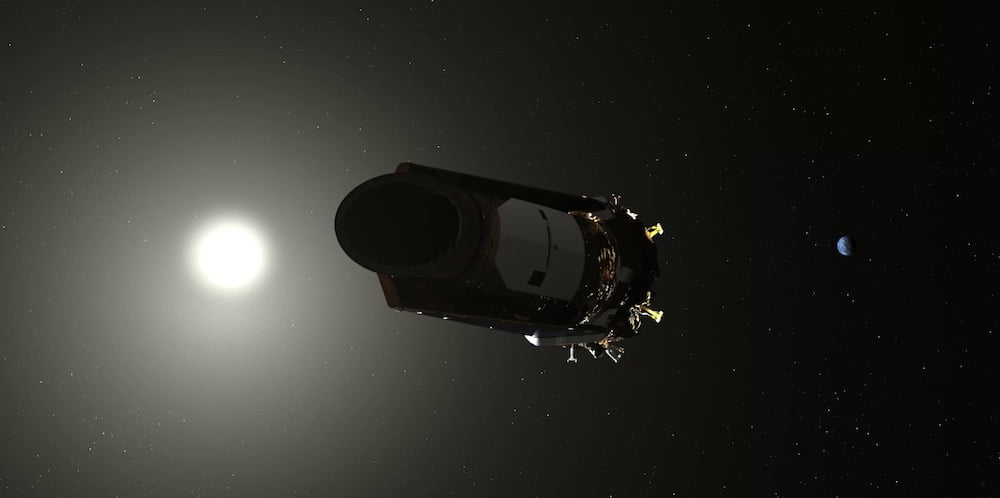

ケプラー宇宙望遠鏡(Kepler Space Telescope)

ケプラー宇宙望遠鏡は、NASAが2009年3月7日に打ち上げた宇宙望遠鏡で、太陽系外惑星の探査を主な目的として開発されました。ケプラーは主に「トランジット法」(※)を用いて2600個以上の太陽系外惑星を発見しました。なお、2018年10月30日に運用を終了しています。

※…「トランジット法」とは、系外惑星が主星(恒星)の手前を横切る「トランジット(transit)」を起こした際に生じる主星の明るさのわずかな変化をもとに、系外惑星を間接的に検出する手法です。

- ケプラー宇宙望遠鏡、燃料尽き運用終了(2018年10月31日)

系外惑星探査衛星TESS(Transiting Exoplanet Survey Satellite)

TESS(トランジット系外惑星探索衛星:Transiting Exoplanet Survey Satellite)は、NASAが2018年4月に打ち上げた太陽系外惑星探査用の衛星です。ケプラーの後継機として設計されたTESSの主な目的は、「トランジット法」を用いて新たな太陽系外惑星を発見することです。

ケプラーが特定の狭い領域を集中的に観測したのに対し、TESSは全天を観測できるという大きな特徴を持ちます。地球から見えるほぼすべての空を調査することで、より多くの太陽系外惑星を発見し、詳細な研究に適した惑星を特定することを目的としています。

- 観測開始一周年。系外惑星探査衛星「TESS」の成果を振り返る(2019年7月26日)

興味深い太陽系外惑星の一覧

ほぼ鉄の星「GJ 367b」

「ほ座(帆座)」の方向約31光年先の太陽系外惑星「GJ 367b」(グリーゼ367b)は、「鉄でできた星」かもしれません。GJ 367bの内部は約91%が鉄のコアで構成されています。これほど高い平均密度の惑星は系外惑星の中でも珍しく、鉄が豊富な環境で形成されたか、岩石質のマントルが剥ぎ取られた可能性があります。

- 31光年先の太陽系外惑星「GJ 367b」ほぼ鉄でてきている可能性 平均密度は地球の1.85倍か(2023年10月6日)

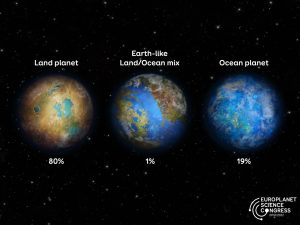

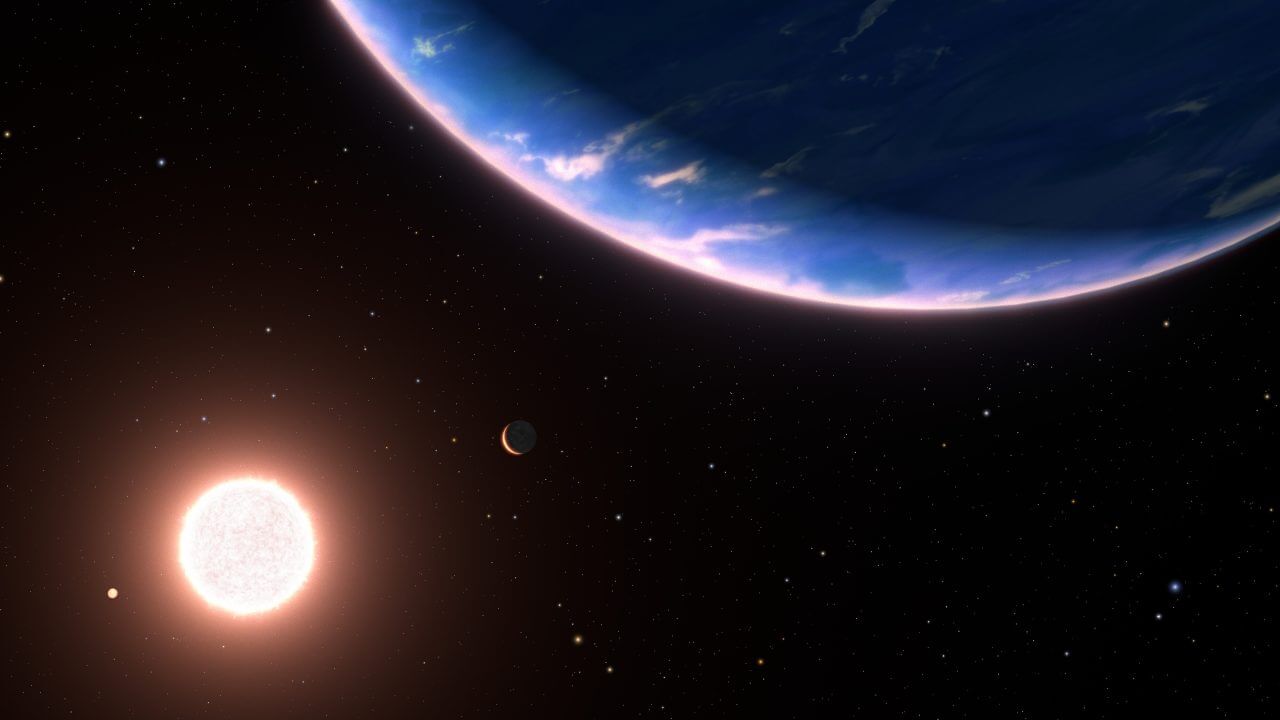

海洋惑星なのか?水蒸気が検出された「GJ 9827 d」

「うお座(魚座)」の方向約97光年先の太陽系外惑星「GJ 9827 d」では水蒸気が検出されています。ただし、GJ 9827 dの大気を構成する物質全体に対して水蒸気がどれくらいの割合を占めているのかについては、記事公開時点では結論が出ていません。

- ハッブル宇宙望遠鏡が約97光年先の太陽系外惑星で水蒸気を検出 海洋惑星の可能性も(2024年2月2日)

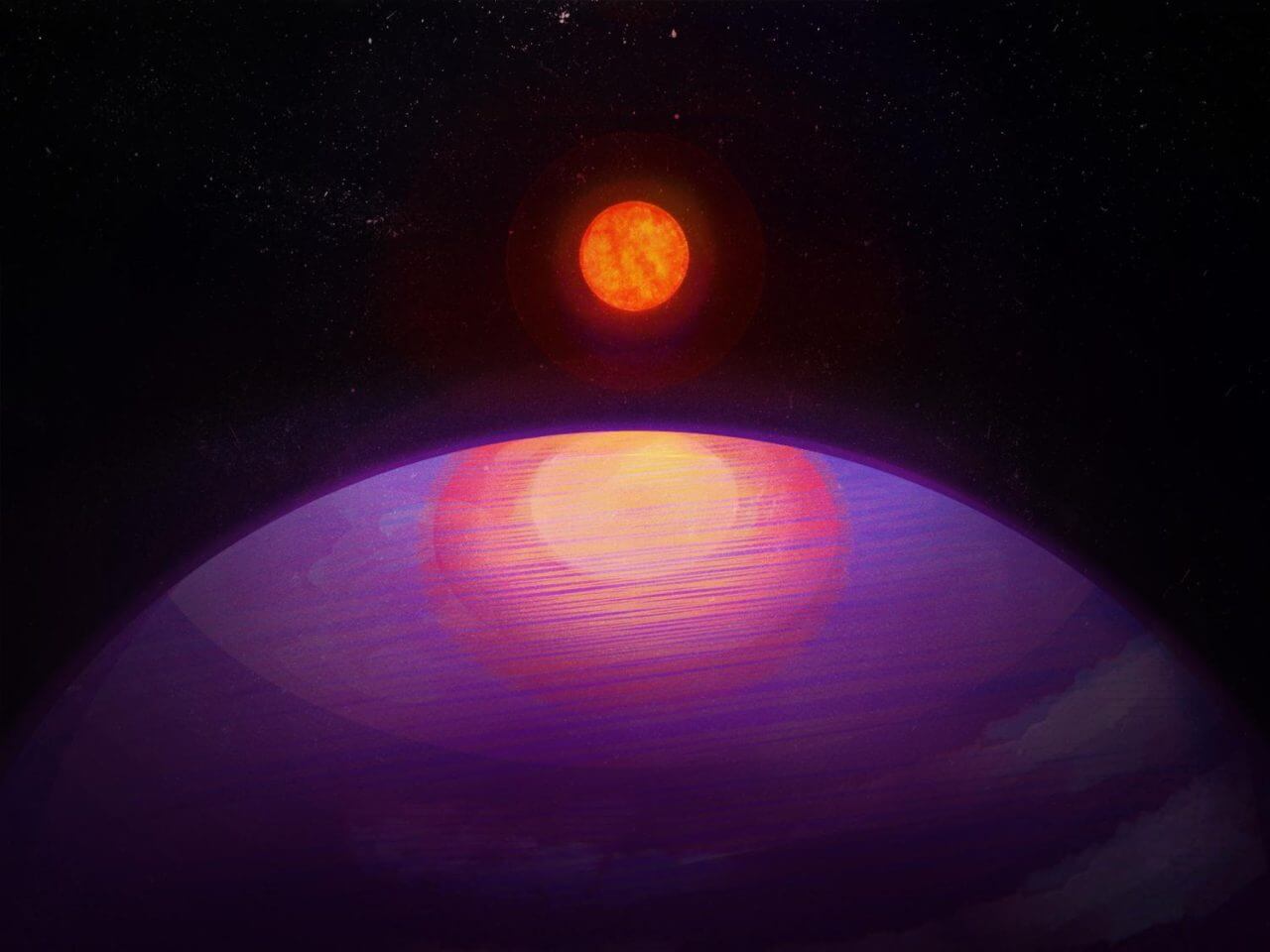

ダイヤモンドの”もや”がある??「GJ 1214 b」

太陽系外惑星の大気中を漂うヘイズ(もや)の形成に関して、一定の条件下でダイヤモンドが形成されやすい可能性が示されました。光を反射するヘイズが存在するかもしれない太陽系外惑星「GJ 1214 b」には、ダイヤモンドの“もや”があるかもしれません。

- 大気を“ダイヤモンドのもや”が漂う太陽系外惑星があるかもしれない(2025年2月1日)

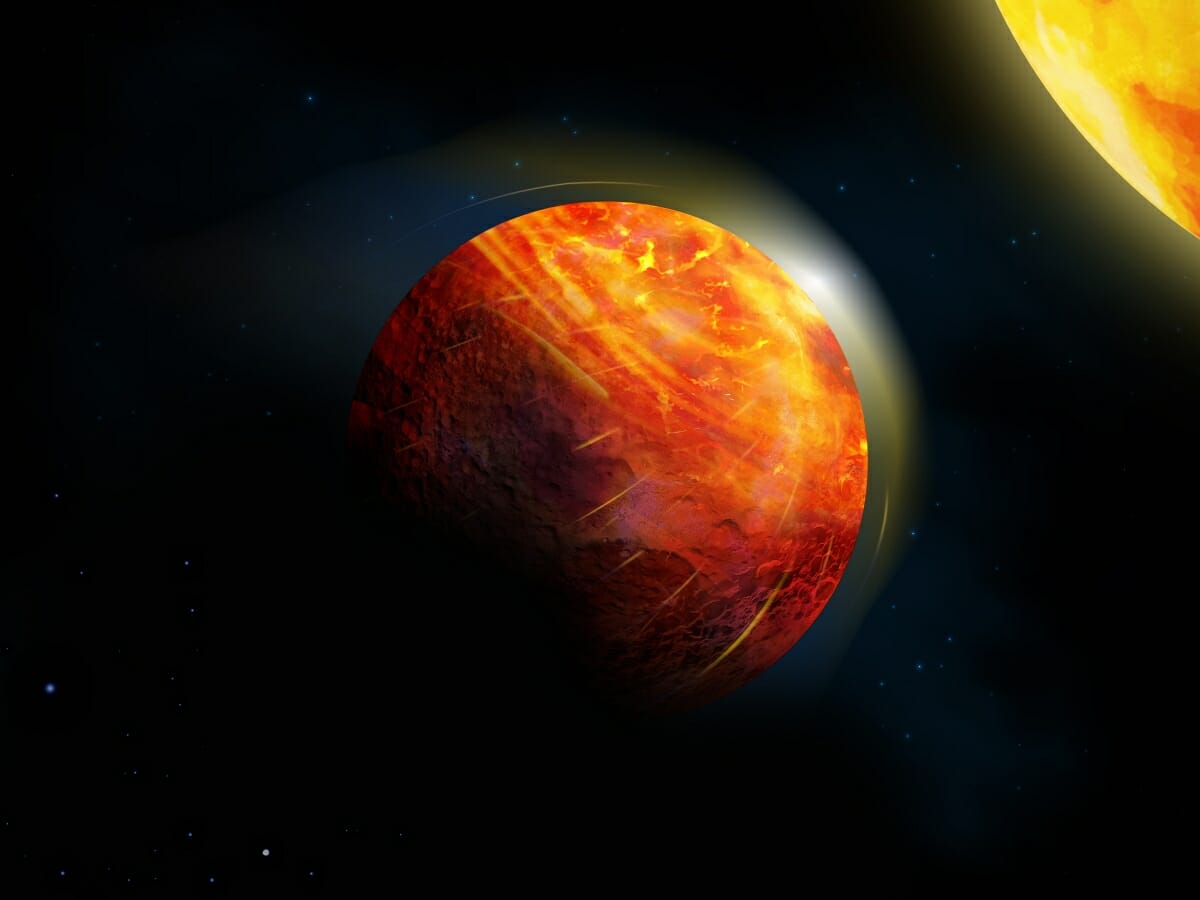

夜空から岩石の雨が降ってくる「K2-141 b」

「てんびん座(天秤座)」方向、約200光年先にある太陽系外惑星「K2-141 b」は、潮汐ロックにより、昼側は約3000℃、夜側はマイナス200℃に固定されています。表面の岩石は、昼側で蒸発し、風に流され、夜側で凝縮して雨のように降り注いでいると考えられています。

- 夜空から岩石の雨が降ってくる 灼熱の太陽系外惑星「K2-141 b」(2020年11月10日)

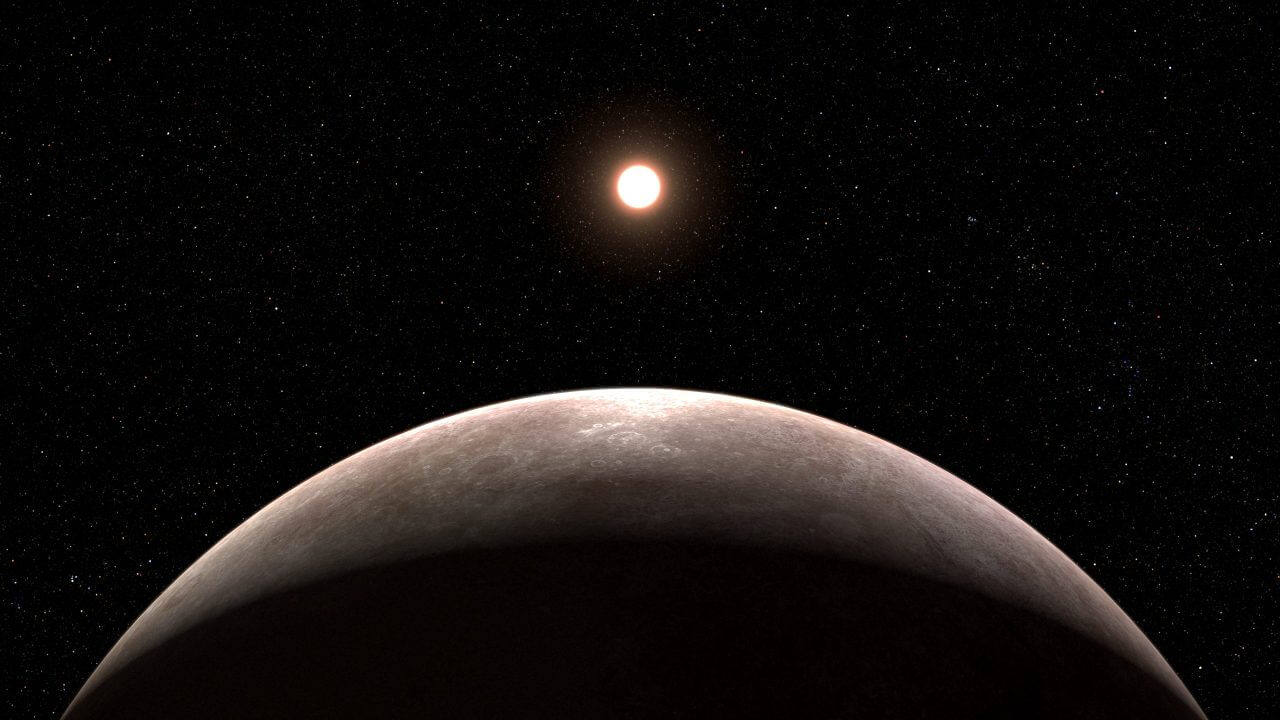

地球と同じ大きさでも1年が2日という「LHS 475 b」

「はちぶんぎ座(八分儀座)」の方向約41光年先にある太陽系外惑星「LHS 475 b」は、「ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(James Webb Space Telescope: JWST)」による初の太陽系外惑星観測例となりました。直径は地球とほぼ同じ大きさ(地球の99パーセント)ですが、主星である赤色矮星「LHS 475」を約2日周期で公転している(この惑星の“1年”は地球の約2日)ことが確認されています。

- 41光年先で地球サイズの太陽系外惑星を確認 ウェッブ宇宙望遠鏡による惑星存在の確認は初(2023年1月14日)

従来の理論では存在しない惑星「LHS 3145 b」

「ヘルクレス座」の方向約51光年離れた位置にある太陽系外惑星「LHS 3154 b」は、恒星LHS 3154に対する質量が約2900分の1もあります。LHS 3154 bは、恒星に対して大きすぎる惑星であり、従来の惑星形成論では説明のつかない存在です。

- 恒星に対して重すぎる太陽系外惑星「LHS 3154 b」を発見(2023年12月19日)

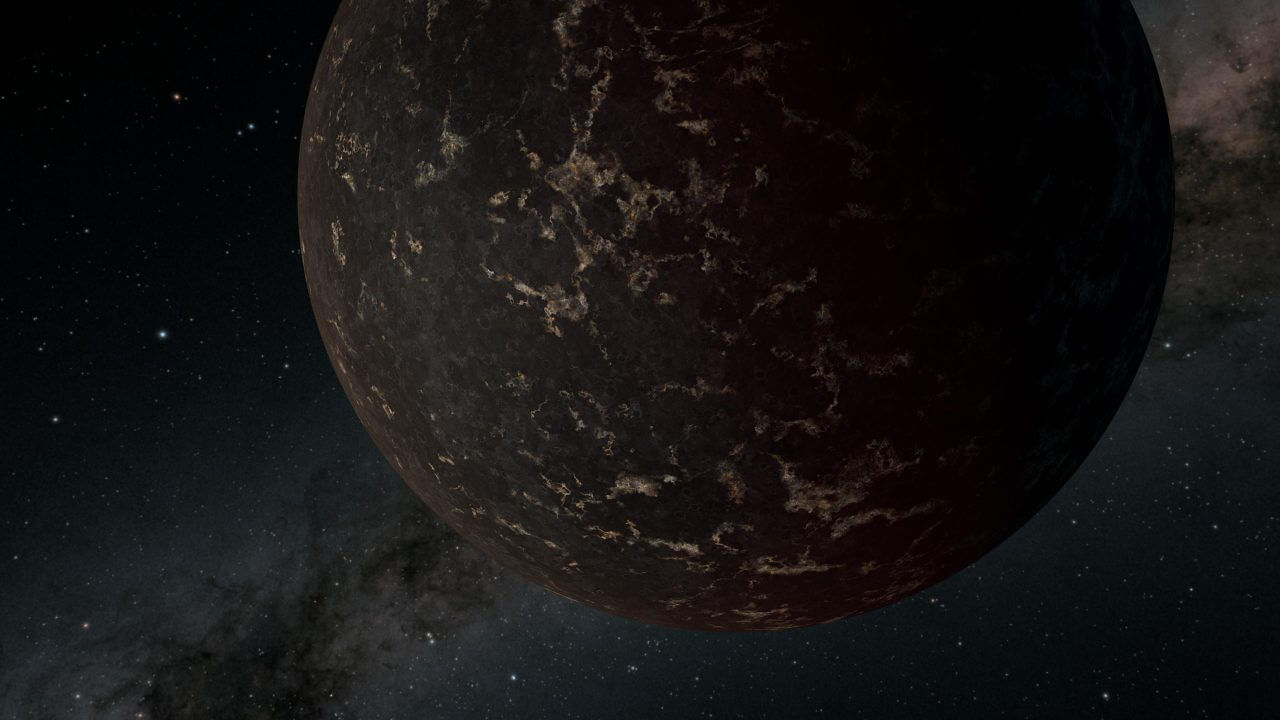

真っ黒いスーパーアース「LHS 3844」

「インディアン座」の方向約49光年先にある「LHS 3844b」は、2019年当時の研究では、かなり黒っぽい色とされ、玄武岩が表面を覆っていると考えられていました。しかし、2024年の研究結果では、太陽風や宇宙線と言った荷電粒子で生じる「宇宙風化」による可能性が指摘されています。

- “黒い”スーパーアース「LHS 3844 b」が同期回転している観測的証拠を発見(2024年4月13日)

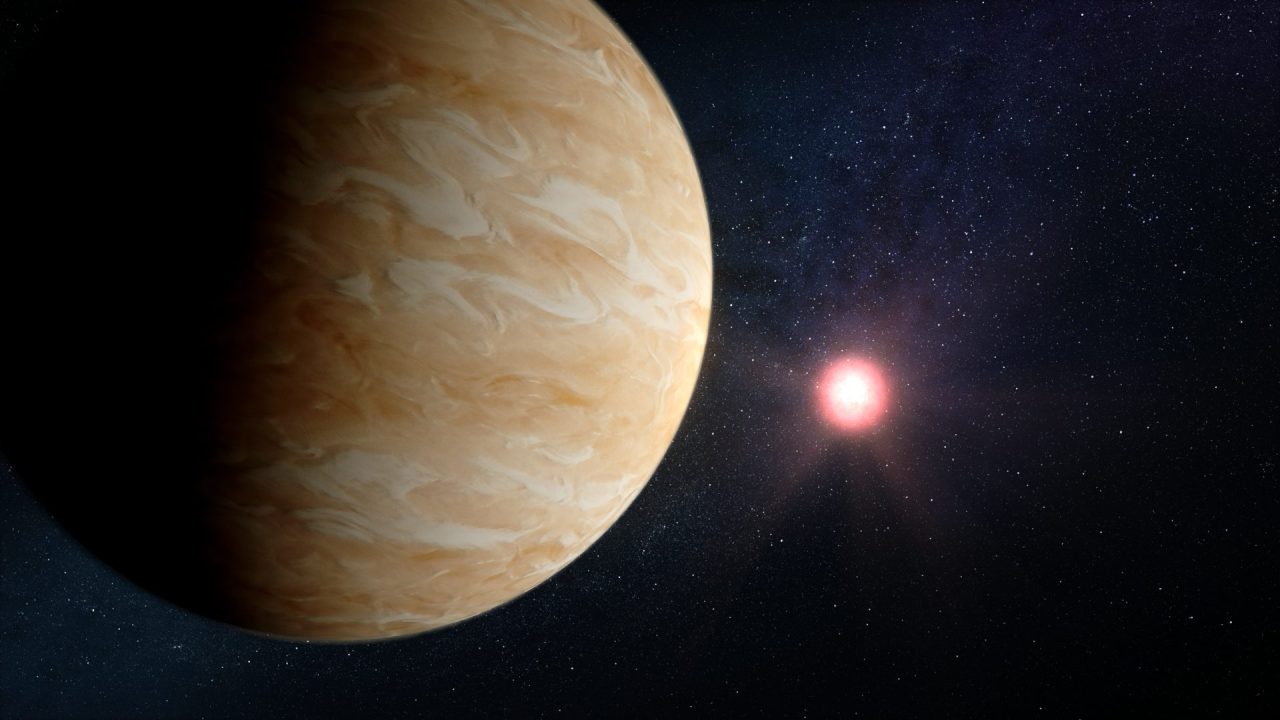

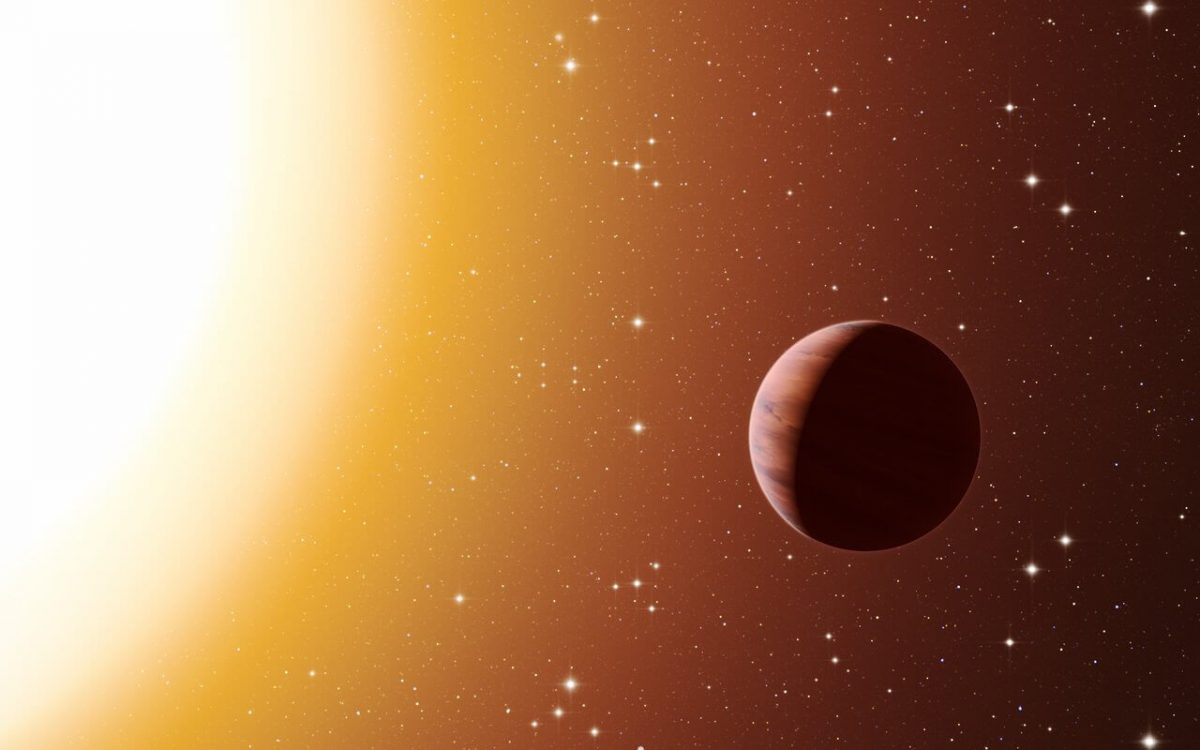

鏡のように輝いているかも??「LTT 9779 b」

「みずがめ座(水瓶座)」の方向約80光年先の太陽系外惑星「LTT 9779 b」は、岩石の雲によって反射率が約80%もある鏡のような惑星であることが判明しています。また、海王星の約1.7倍の質量があり、恒星に極端に近いことから「ホット・ネプチューン」に分類されています。

- 太陽系外惑星「LTT 9779 b」は岩石の雲で鏡のように輝いていると判明(2023年7月26日)

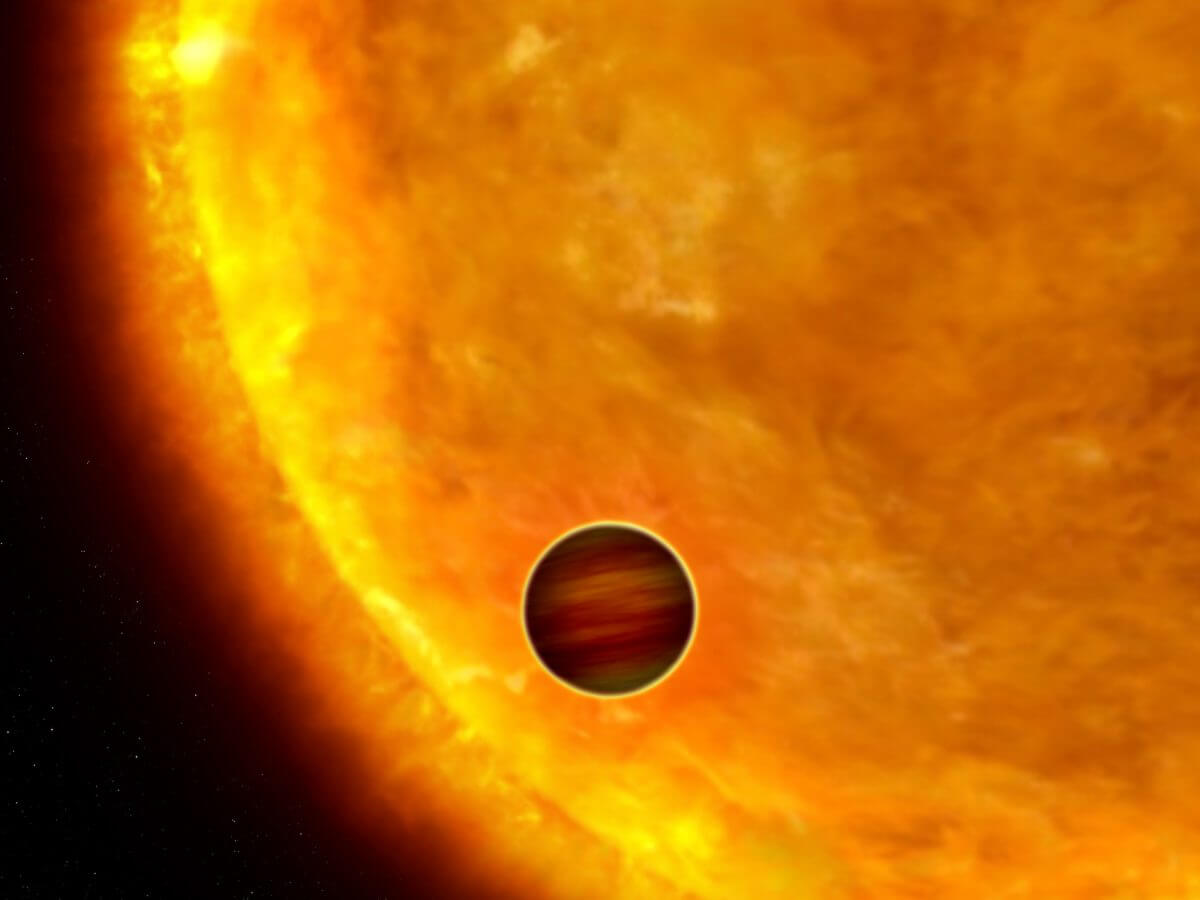

16時間で1年が過ぎる「TOI-2109b」

「ヘルクレス座」の方向約855光年先の太陽系外惑星「TOI-2109b」は、木星よりも一回り大きな巨大ガス惑星で、昼間の表面温度は約3330℃と推定されています。主星の「TOI-2109」をわずか16時間という短い周期で公転しており、近い将来に主星へ落下すると予測されています。

- 「1年」がわずか16時間、観測史上2番目に熱い太陽系外惑星が見つかる(2021年11月27日)

鉄の雨が降る「WASP-76b」

「くじら座(鯨座)」の方向約640光年先の太陽系外惑星「WASP-76b」は、主星にずっと照らされる昼側とまったく照らされない夜側との温度差が1000℃近くに達しています。鉄の蒸気が風や自転の働きによって高温の昼側から夕方の境界を越えて低温の夜側に運ばれていき、冷やされて凝縮して「鉄の雨」が降っていると考えられています。

- 太陽系外惑星WASP-76bでは、明けない夜の空から鉄の雨が降る(2020年3月12日)

- 「WASP-76b」では珍しい大気現象「光輪」が発生している? 確認されれば太陽系外惑星では初(2024年4月17日)

まだまだ発見される太陽系外惑星

太陽のような恒星を公転する太陽系外惑星の発見が初めて報告されたのが1995年。それから30年ほどの間に、人類が知る太陽系外惑星の数は数千個に達しました。今後もケプラーやTESSのように太陽系外惑星の検出に特化した宇宙望遠鏡や観測装置が登場することで、その数は増えていくことでしょう。

その一方、太陽系外惑星の性質をより深く理解するための取り組みも進められていて、2021年に打ち上げられたジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡による大気の観測などが行われるようになりました。太陽系外惑星の新情報を見逃さないためにも、このページを時折チェックしてみて下さい!

編集/sorae編集部