JAXA=宇宙航空研究開発機構は2025年9月10日、「イプシロンS」ロケット第2段モータの再地上燃焼試験で発生した燃焼異常について、原因調査状況に関する記者説明会を開催しました。

イプシロンSロケットとは

イプシロンSは前身となる「イプシロン」ロケットを発展させる形で開発が進められている3段式の固体燃料ロケットです。

JAXAによれば、イプシロンSでは1段目を「H3」ロケットの固体燃料ロケットブースター(SRB)と共通化することなどによる相乗効果や、衛星受領から打ち上げまでの期間をイプシロンの3分の1程度となる10日以内にするなどの改良を行うことで国際競争力を高め、小型衛星打上げ市場で競争可能な価格帯を実現するとともに、1年に2回の打ち上げ機会提供を目指すとされています。

開発完了に向けてイプシロンSの第2段モータ地上燃焼試験が2023年7月14日に秋田県の能代ロケット実験場で行われましたが、点火57秒後に爆発が発生。原因調査と対策を講じた上で2024年11月26日には第2段モータの再地上燃焼試験が種子島宇宙センター竹崎地上燃焼試験場で行われましたが、点火約49秒後に再び爆発が発生しており、JAXAは同日中に原因調査チームを立ち上げてデータの分析を進めています。

ノズル結合部の部品回収で要因の絞り込みに進展

2025年9月10日の会見では前回(2025年2月25日)に続き、原因調査チームのチーム長を務める岡田匡史さん(宇宙輸送技術部門長/理事)と、原因調査班の井元隆行さん(イプシロンプロジェクトマネージャ)が状況説明と質疑応答に臨みました。

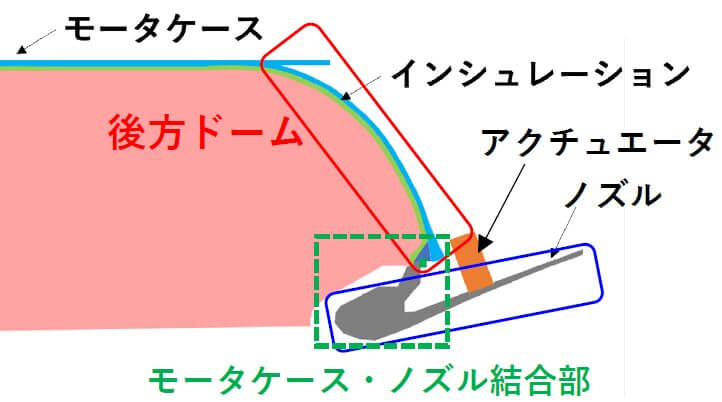

前回から今回の間の大きな動きとして、モータケースの口元部の補強およびジョイントホルダとの結合を担う金属製の部品である「ボス」の回収が挙げられます。これにより部品の回収と分析は作業がほぼ完了しました。

第2段モータの再地上燃焼試験を改めて振り返ると、点火約17秒後から圧力が予測値よりも高いほうへと徐々に乖離し始め、点火約48.9秒後に燃焼ガスの漏洩が始まり、その0.4秒後となる点火約49.3秒後に爆発が発生したことが試験データの分析によって把握されています。加速度と歪の変動はいずれも後方から始まっていることから、燃焼ガスの漏洩と爆発は第2段モータケースの後方で発生したと判断されました。

これを受けて、原因調査チームは「A: 点火約17秒後から燃焼圧力の乖離が高いほうへ徐々に拡大」「B: 点火約48.9秒後に燃焼圧力が下降(燃焼ガスの漏洩)」「C: 点火約49.3秒後に燃焼圧力が急激に下降(爆発)」の3点をトップ事象としたFTA(故障の木解析)を展開し、原因特定に向けた評価を続けています。

ボスの回収によって破壊の全体像が把握されたことで、3点のうちBの「点火約48.9秒後の燃焼圧力下降」で大きな進展がありました。回収されたボスはリング形状を維持していて、熱の影響を特に強く受けた形跡はなかったといい、推進薬によるインシュレーション(断熱材)の焼損過大が基本的な原因として絞り込まれています。

この結果、FTAの焦点はAの「点火約17秒後からの燃焼圧力の高いほうへの乖離拡大」に移りました。前回から今回までの間に、燃焼ガス流量が予測を上回っていた可能性は否定されています。

一方で、推進薬の燃焼面積増加にともなうインシュレーションへの入熱量増大については、まだ3つの可能性が残されています。1つ目は、ブーツフラップ(推進薬側のインシュレーション)と推進薬の間に空隙が生じていた場合、空隙部の推進薬に着火することで起こる「推進薬の燃焼面積の急激な増大」。2つ目は、ブーツフラップとケース側のインシュレーションの間にあるリリーフブーツ(隙間)への入熱量増大にともなって生じる「ブーツフラップの破孔」。3つ目は、2つ目と同様にリリーフブーツへの入熱量増大にともなって生じる「推進薬の着火温度への上昇」です。これらは単独もしくは複合して要因になった可能性があります。

原因究明に向けて小型のモータを作成して燃焼試験を実施予定

そこでJAXAは、イプシロンS実機の2段目と比較して5分の1程度のサイズのサブサイズモータを製造して、企業の施設を用いた燃焼試験の実施を計画しています。サブサイズモータ燃焼試験では、イプシロン2号機から6号機まで使用された強化型第2段モータとイプシロンSの第2段モータで異なっている推進薬形状の違いの再現や、ブーツフラップとリリーフブーツに模擬的な欠陥を生じさせることで、燃焼圧力のデータとインシュレーションの焼損量を取得することが計画されています。

また、サイズが実機と異なるサブサイズモータ燃焼試験では要因が絞り込めない可能性もあるため、原因特定の最終確認として実機大モータでの燃焼試験も検討されています。爆発が起きてしまうとゴム素材のインシュレーションはバラバラになってしまい、原因を究明する上で重要となる部分が回収できなくなってしまう可能性があるため、推進薬の一部を擬薬(※)に置き換えることで、燃焼を途中で停止させる設計にすることを検討しているということです。

※…井元さんによれば、燃料と酸化剤の成分が混ざっている推進薬から酸化剤の成分を抜いたようなイメージ。

なお、前回の会見では2025年秋頃の復旧を目指すとしていた竹崎地上燃焼試験場については、一部設備で再製作が追加されたため、復旧完了時期は2025年度の冬期に変更されています。

原因究明はサブサイズモータの燃焼試験を経てからになることや、再度の第2段モータ地上燃焼試験を行うには試験場の復旧が欠かせないことから、ベトナムの地球観測衛星「LOTUSat-1」を搭載するイプシロンS実証機(イプシロン7号機)の打ち上げ時期については、まだ見通しが経っていない状況です。

文・編集/sorae編集部

関連記事

- JAXA「イプシロンS」第2段モータ再地上燃焼試験の爆発原因調査で状況報告 試験場復旧は2025年秋以降か

- JAXA「イプシロンS」再地上燃焼試験で爆発した第2段モータの原因調査状況を報告

- 【更新・追記】JAXA「イプシロンS」ロケット第2段の地上燃焼試験で異常発生