オリオン座の肩に位置する「ベテルギウス(Betelgeuse)」は、近い将来超新星爆発を起こすと考えられています。話題のベテルギウスはどのような星で、実際に爆発が目前に迫っているのでしょうか?それとも、すでに爆発してしまったのでしょうか?

最新の観測データや研究成果によれば、ベテルギウスの明るさや変動には変化が見られるものの、爆発の正確な時期は未だ不明です。天文学者たちは今後の観測を通じ、その謎を解明しようとしています。そんなベテルギウスの魅力と謎に迫り、その全貌を徹底解説します。

目次

ベテルギウスってどんな星?

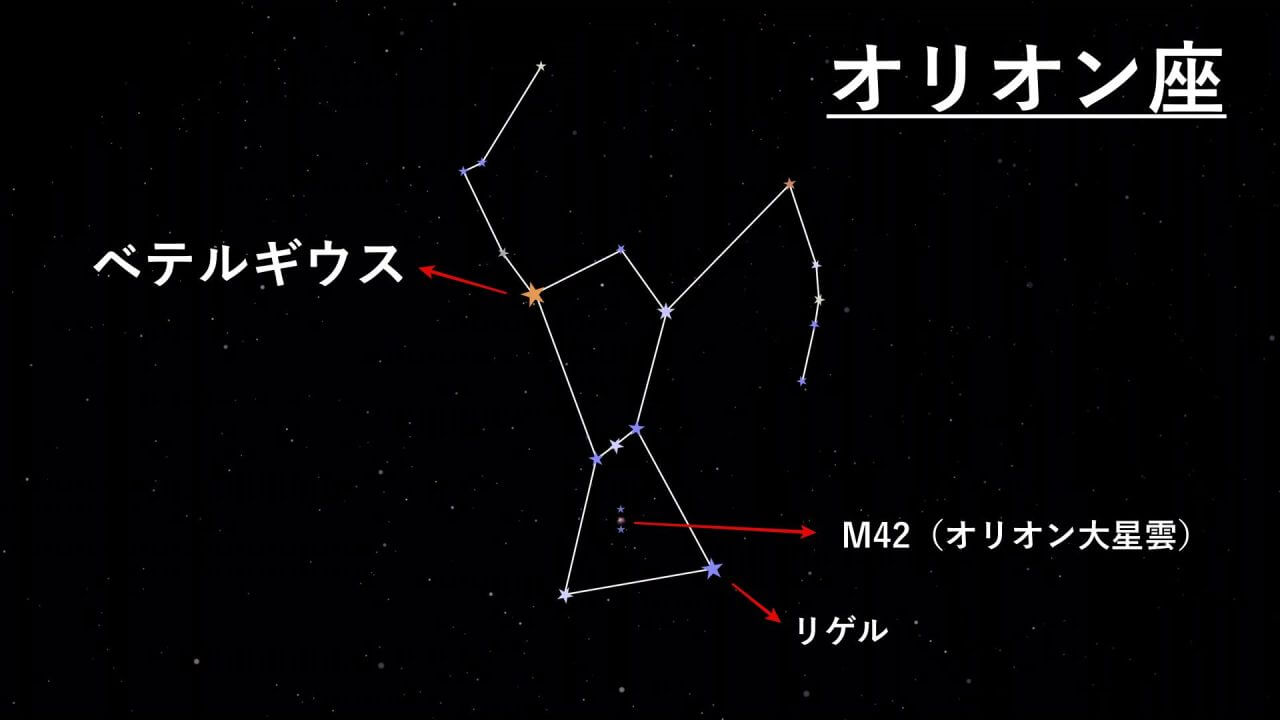

ベテルギウスは、肉眼で見ることができる恒星の中でも特に明るい星のひとつで、夜空では10番目に明るい星として知られています。日本では冬の夜空で観察でき、冬の大三角の一角をなす存在として親しまれています。

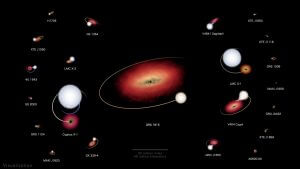

赤みを帯びたように見えるベテルギウスは、赤色超巨星に分類される恒星で、半径は太陽の約750倍に達するとされています。大きさに例えるなら、もし太陽とベテルギウスを置き換えた場合、地球や火星の軌道さえも丸ごと覆ってしまうほどの規模です。

| 名称 | ベテルギウス(Betelgeuse) オリオン座α星(α Ori) |

| 星座 | オリオン座 |

| 進化段階 | 赤色超巨星 |

| タイプ | 脈動変光星 |

| 距離 | 約650光年 |

ベテルギウスと超新星爆発について

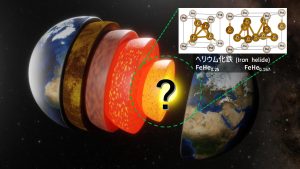

通常、恒星は自身の重力によって内向きに引っ張られており、それに対抗する形で中心核での核融合反応による放射圧が働いています。もし核融合反応が停止すると、放射圧がなくなり、恒星はその重力により崩壊してしまいます。

核融合反応が猛烈な速度で進んでいる

ベテルギウスは非常に重く、大きな星であるため、核融合反応が極めて速いペースで進行しています。太陽と比較すると、ベテルギウスは質量・体積ともに圧倒的に大きく、中心部の重力は非常に強大です。そのため、中心核の水素は急速にヘリウムへと変換されます。

核融合反応が進むにつれて、中心核は次第にヘリウム主体の構成へと変化していきますが、その結果、外層の水素でも新たな核融合反応が始まります。この反応により、外層には膨大な熱エネルギーが供給され、結果として外層の物質が膨張し、放出される現象が起こります。

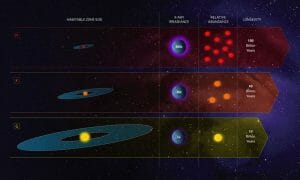

星の進化と超新星爆発

膨張した結果、星は非常に巨大な赤色超巨星の段階へと進化していきます。やがて中心核付近の水素が燃え尽きると、代わりに中心核ではヘリウムの燃焼が始まり、恒星は自身の熱を維持しようとします。このヘリウムも燃焼し尽くすと、次に炭素などの重い元素の燃焼が進行しますが、最終的には自身の重力に対抗できなくなり、核が崩壊することが考えられています。その結果、中心部に大量の物質が集積し、超新星爆発が引き起こされるのです。

ベテルギウスは いつ爆発するの?

本題に入りますが、ベテルギウスは一体いつ爆発するのでしょうか?

爆発の段階を把握するためには、中心核(コア)の状態を診断する必要があります。しかし、我々が直接観測できるのは、赤色超巨星の冷たく広がる「比較的外層部」だけです。そのため、天文学者たちは外層の状態を精密に測定し、そこから中心内部の状態を推測しようと試みています。

ベテルギウス、突然暗くなる⁉︎

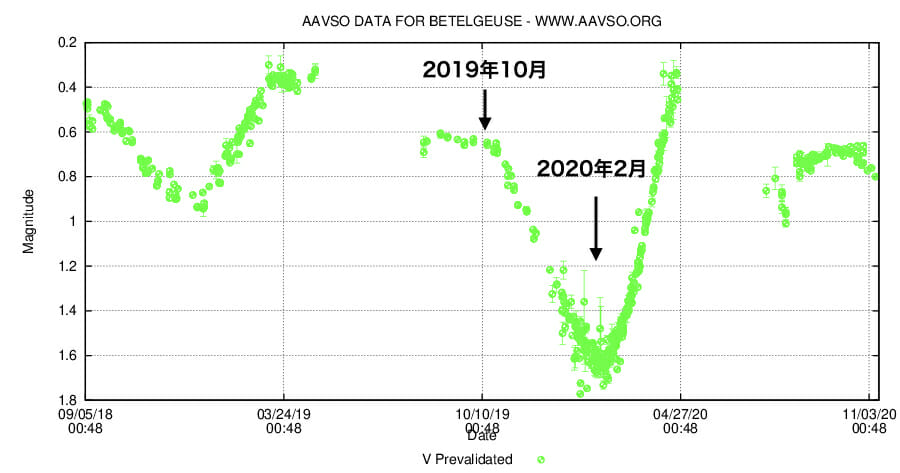

ベテルギウスは脈動変光星と呼ばれ、時間とともに明るさが変動することが知られています。実際、2019年後半から今年2月にかけて、これまでにないほど暗くなったため、一部ではこれが中心核の核融合終了に伴うエネルギー源の減少、すなわち超新星爆発の前触れではないかと議論されました。

その後、2020年に再び明るさを増し、現在もその動向に多くの注目が集まっています。

ベテルギウスの表面を撮影!!

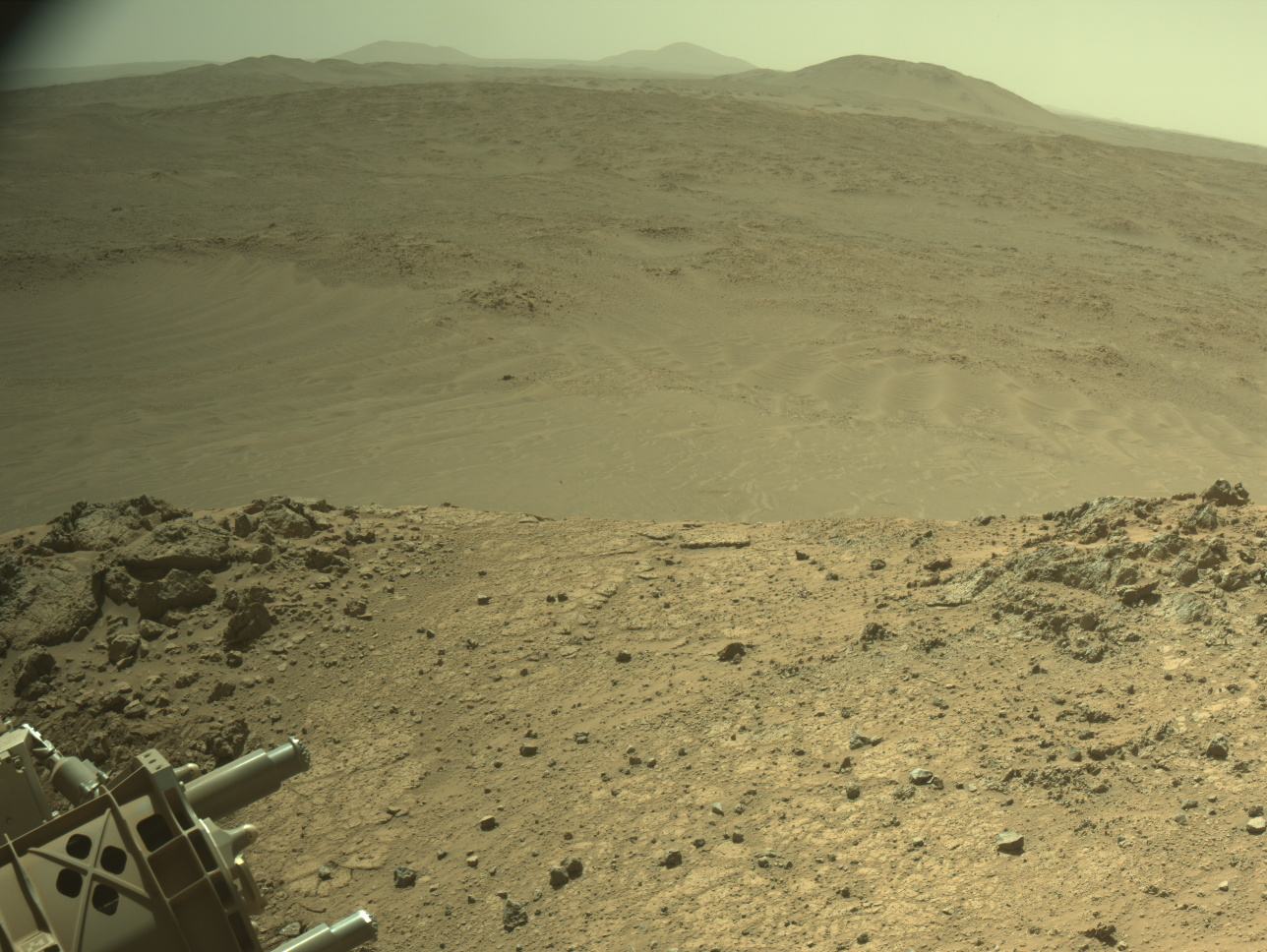

上記の光度変化は星全体の明るさを示していますが、もし太陽のように星自体を直接イメージングできれば、減光の原因、例えば超新星爆発との関連なども探ることが可能となるでしょう。ベテルギウスは数百パーセクという比較的近い距離にあるものの、非常に大きな半径を持っているため、Adaptive Optics(補償光学)などの技術を用いることで、その表面を直接撮像することができています。

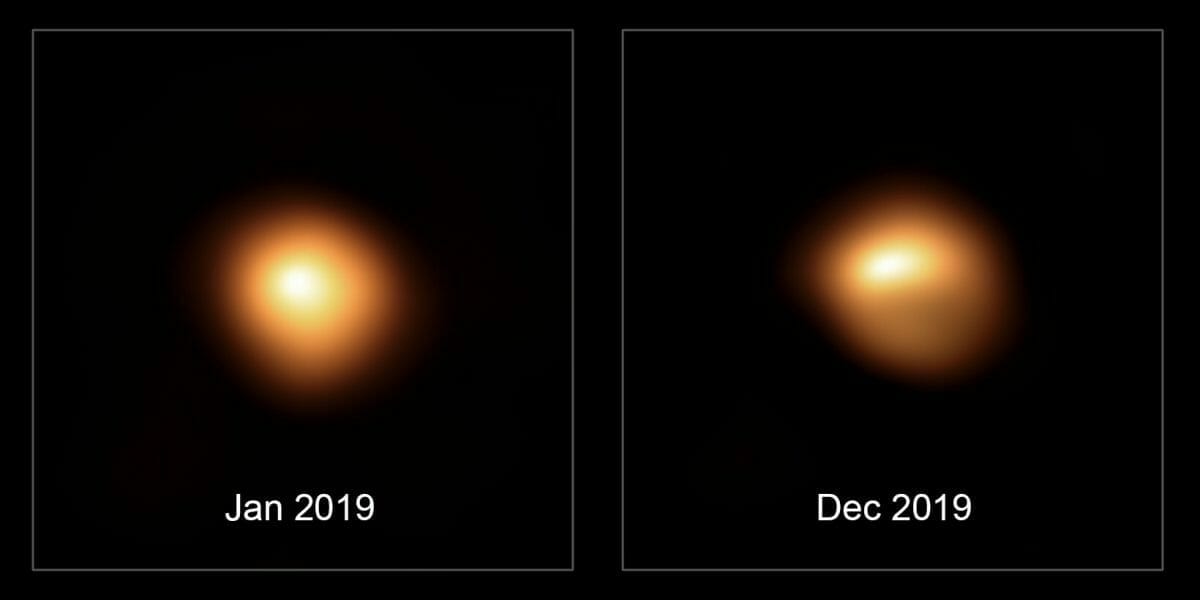

2020年2月14日、ヨーロッパ南天天文台(ESO)より最新の画像が公開されました。画像からは、2019年12月時点、減光の最中のベテルギウスの表面に、右半分に「もや」のような現象が確認できることがわかります。

この減光の原因とされる「もや」は、一体何だったのでしょうか?さまざまな説が発表されており、現在も議論が続いています。

ベテルギウスはまだ爆発しない?

減光の原因は一体何なのでしょうか?

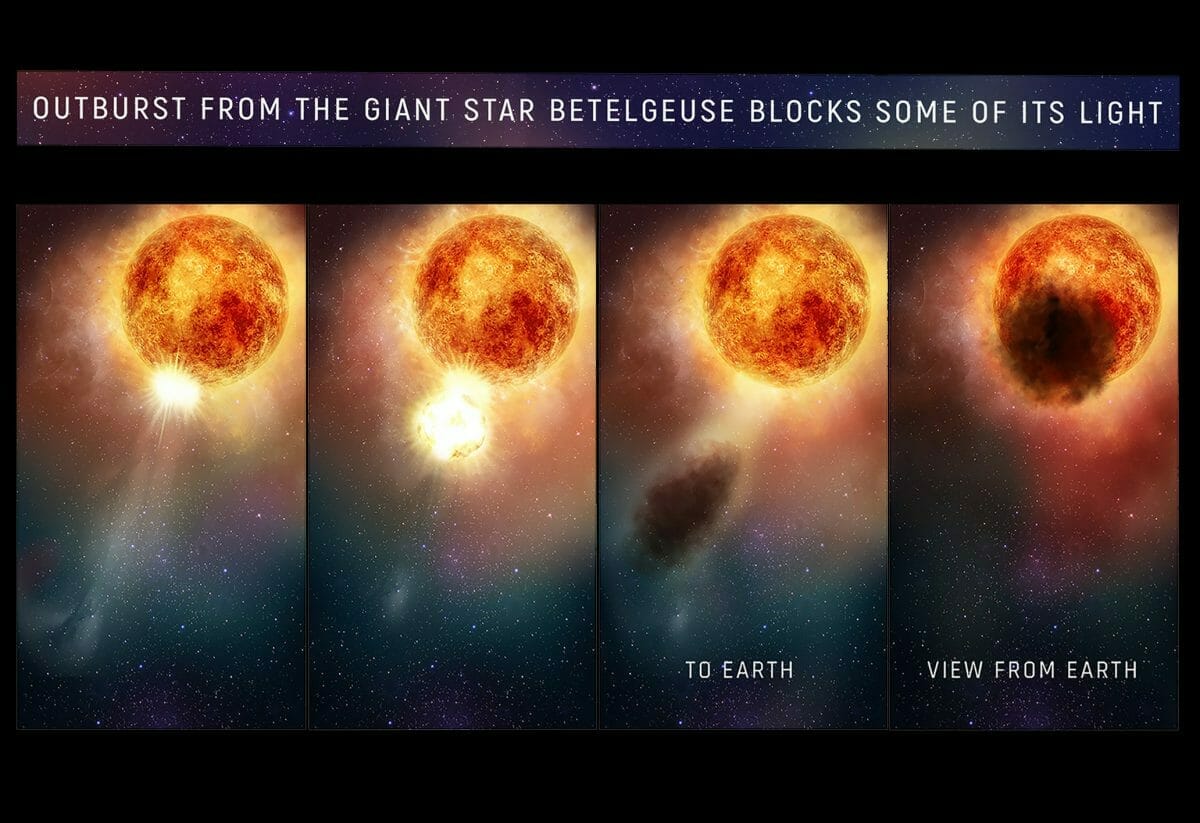

塵による減光説

一つの説として、塵によって減光が引き起こされた可能性が挙げられます。特に、Andrea Dupree氏(ハーバード・スミソニアン天体物理学センター)らの研究グループは、2019年から2020年にかけて観測された減光現象が、減光直前にベテルギウスの表面から射出された塵の塊によるものではないかと指摘しています。この塵の射出タイミングは、420日のベテルギウスの脈動周期から予測される星の膨張のタイミングとよく一致しているとされています。

黒点による減光説

また、Thavisha Dharmawardena氏(マックス・プランク天文学研究所)らの研究グループは、減光の原因が塵ではなく、ベテルギウス表面の黒点によるものであると提案しています。彼らは、地上の電波望遠鏡を用いてベテルギウスの電波強度変動を解析し、特に2019年の減光時に電波で約20%の減光が確認されたことから、塵が原因の場合にはこれほど大きな減光は生じにくいと考えました。そのため、ベテルギウス表面に巨大な黒点が出現したというシナリオが妥当であると指摘しています。

しかし、依然として減光の原因が塵なのか黒点なのかについては、研究者間で議論が続いており、さらなる観測データによる検証が求められています。

超新星爆発は…するけど

仮に2020年の減光が超新星爆発と関係ないとすると、ベテルギウスは一体いつ爆発するのでしょうか?

Meridith Joyce氏(オーストラリア国立大学)らの研究グループは、ベテルギウスの脈動パターンを理論的に精密に解析した結果、現在も中心核ではヘリウムの燃焼が進行している段階にあると議論しています。この結果は、超新星爆発までにはまだ約10万年の時間が必要であることを示唆しています。正確には「10万年以内」と解釈する方が適切かもしれませんが、現状では爆発は当分先の出来事であると考えられます。

文/sorae編集部

ベテルギウスの関連記事