2021年12月に打ち上げられた新型宇宙望遠鏡「ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(James Webb Space Telescope: JWST)」。2022年7月から本格的な科学観測を開始したウェッブ宇宙望遠鏡は、すでにさまざまな成果を上げています。そこで、ジェイムズ・ウェッブとはどのような宇宙望遠鏡なのか、改めて振り返ってみたいと思います!

最新の宇宙望遠鏡は“折りたたみ式”?

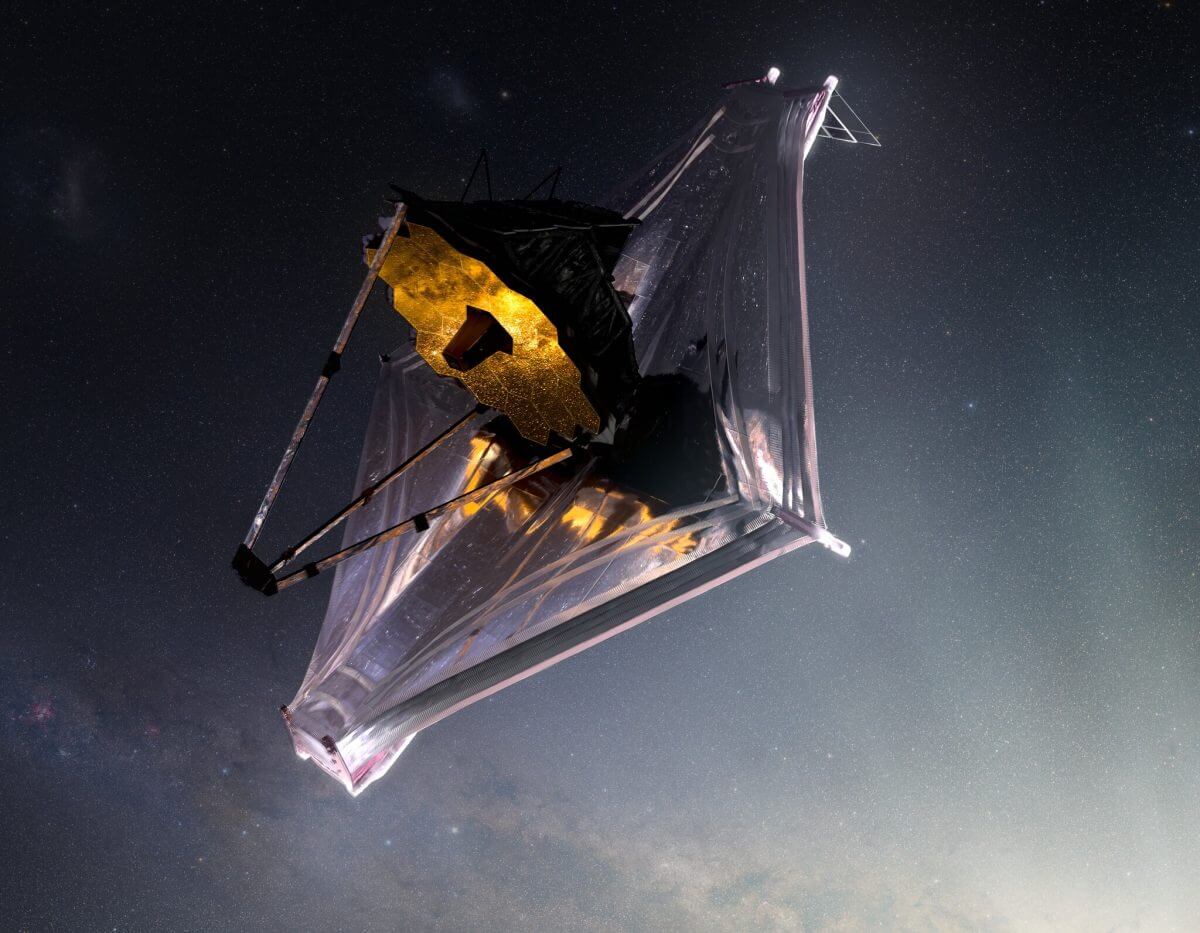

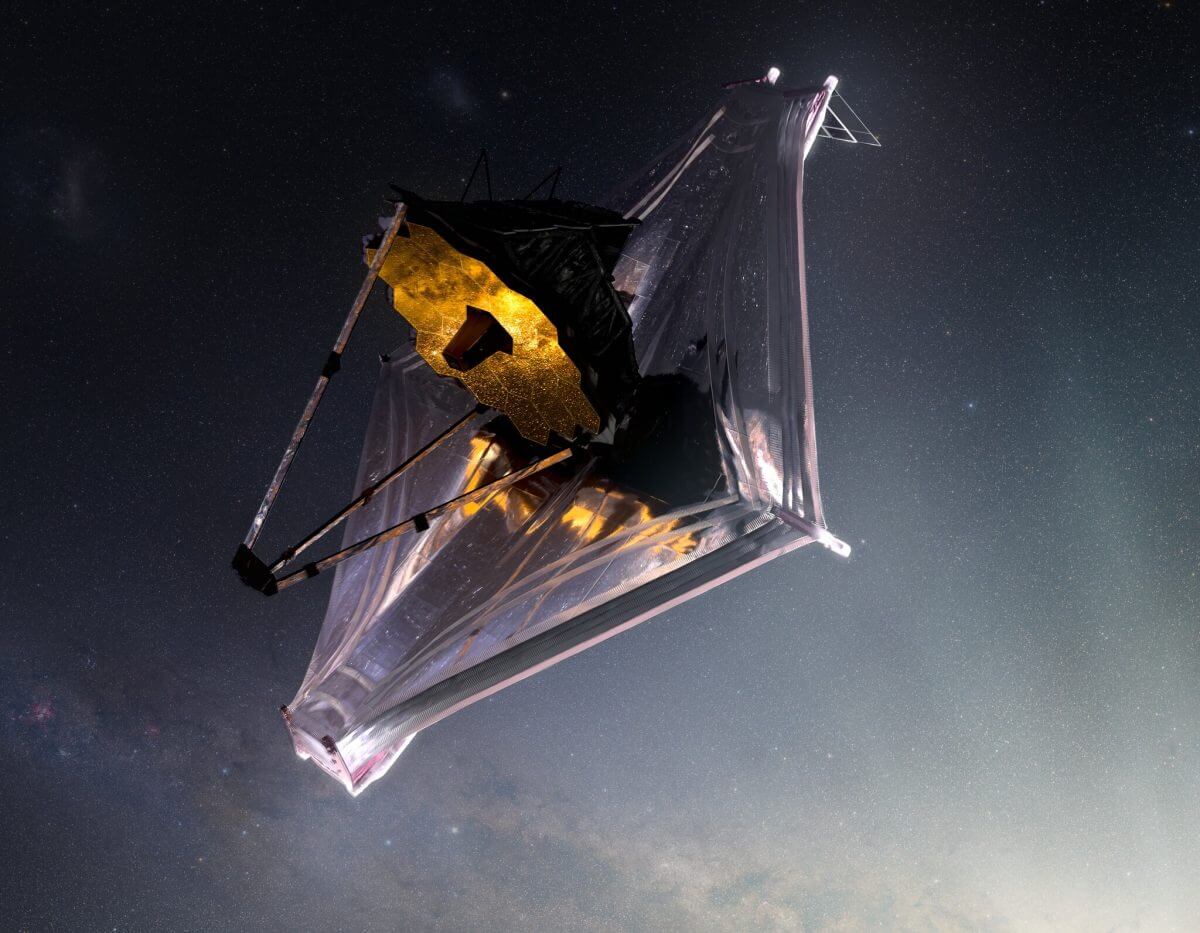

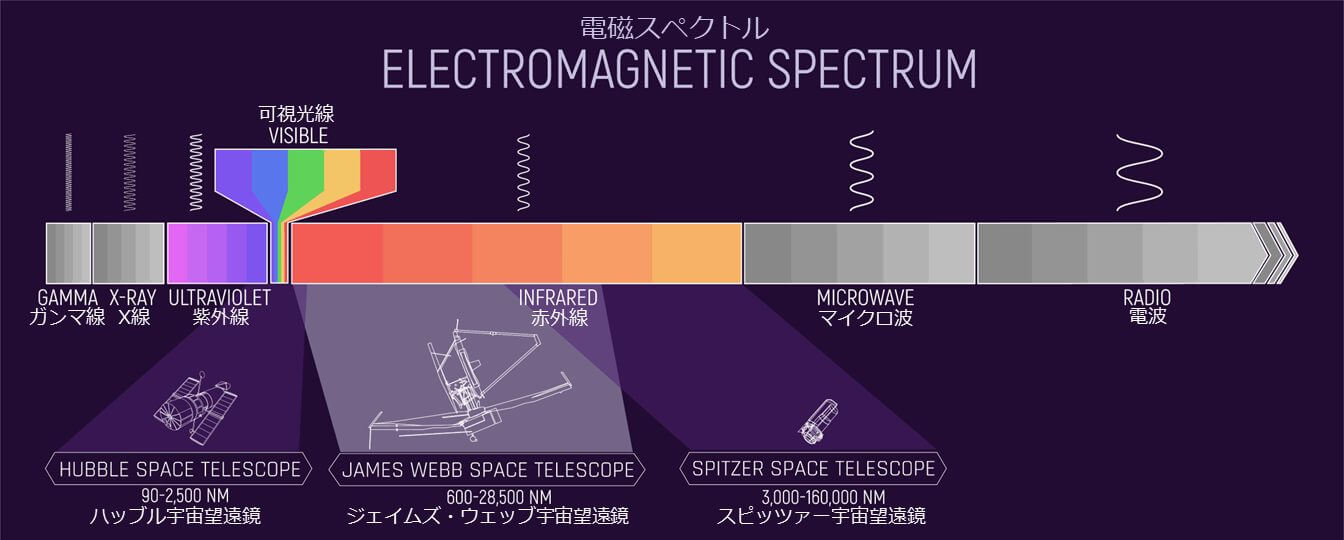

アメリカ航空宇宙局(NASA)・欧州宇宙機関(ESA)・カナダ宇宙庁(CSA)が開発したジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は、赤外線の波長で天体を観測する宇宙望遠鏡です。製造はアメリカの民間企業Northrop Grumman(ノースロップ・グラマン)が担当し、打ち上げにはヨーロッパの「Ariane 5(アリアン5)」ロケットが使われました。

1990年に打ち上げられた「ハッブル宇宙望遠鏡(Hubble Space Telescope: HST)」は地球を周回していますが、ウェッブ宇宙望遠鏡は太陽と地球の重力や天体にかかる遠心力が均衡する「ラグランジュ点」のひとつ「L2」を周回するような軌道(ハロー軌道)で観測を行っています。

黄金色に輝く印象的なウェッブ宇宙望遠鏡の主鏡は、表面が金でコーティングされたベリリウム製の主鏡セグメント18枚で構成されています。主鏡の直径は6.5mで、ハッブル宇宙望遠鏡の主鏡(直径2.4m)と比べて2.7倍も大きなものです。

六角形の主鏡セグメントにはそれぞれ7つのアクチュエータが備わっていて、鏡の位置や鏡面の曲率を変えることで、望遠鏡の焦点を調節できるようになっています。また、ハッブル宇宙望遠鏡の鏡は筒状構造の内部に取り付けられていますが、ウェッブ宇宙望遠鏡では主鏡や副鏡が露出した構造が採用されているという違いもあります。

この巨大な主鏡や観測装置を冷却するために、ウェッブ宇宙望遠鏡には太陽光を遮断するサンシールド(日除け)が装備されています。サンシールドのサイズは約21m×14m(テニスコートくらいの大きさ)で、カプトン(ポリマーの一種)の表面にアルミニウムを蒸着させた極薄フィルム5枚で構成されています。

NASAによると、ウェッブ宇宙望遠鏡の太陽に面した側の温度が85℃に達していても、主鏡や観測装置がある反対側の温度はサンシールドがあるおかげでマイナス233℃の低温に保たれるといいます。

これほど大きな主鏡やサンシールドは、そのままではロケットのフェアリング(搭載物を保護するカバー)に収まりません。そこで、ウェッブ宇宙望遠鏡では主鏡・副鏡・サンシールド・太陽電池アレイをすべて畳んだ状態でアリアン5のフェアリングに収納し、打ち上げ後に宇宙空間で展開するという、複雑な“折りたたみ式”の構造が採用されました。

【▲ ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の打ち上げから主鏡の展開完了までを示した動画】

(Credit: ESA/ATG medialab)

ウェッブ宇宙望遠鏡は日本時間2021年12月25日21時20分に仏領ギアナのギアナ宇宙センターから打ち上げられ、12月29日から展開作業が始まりました。2022年1月5日にはまずサンシールドの展開が終了し、1月6日に長い支柱に支えられた副鏡の展開を実施。1月9日には左右が畳まれていた主鏡の展開にも成功して、宇宙空間での展開作業が完了しました。

その後、1月25日に実施された軌道修正操作によって、ウェッブ宇宙望遠鏡は太陽と地球のL2を周回するようなハロー軌道へ入ることに成功しました。ラグランジュ点には、宇宙望遠鏡を(地球から見て)同じ場所に留めておきやすいというメリットがあります。またNASAによると、ピンポイントにL2へ留まらせる場合と比べて、ハロー軌道には軌道をより維持しやすいメリットもあるといいます。

【▲ ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の軌道を説明した動画。L2を周回するような軌道を描くことがわかる】

(Credit: NASA's Goddard Space Flight Center)

- 新型宇宙望遠鏡「ジェイムズ・ウェッブ」ついにL2到着! 今夏観測開始へ(2022年1月26日)

- 新型宇宙望遠鏡「ジェイムズ・ウェッブ」主鏡の展開作業も無事成功!(2022年1月10日)

- ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の「日除け」展開作業が無事完了!(2022年1月5日)

- 打ち上げ成功! 新型望遠鏡「ジェイムズ・ウェッブ」ついに宇宙へ(2021年12月26日)

ちなみに、ラグランジュ点といえば「機動戦士ガンダム」シリーズでスペースコロニーが配置されている場所としてご存知の方も多いのではないでしょうか。作中のスペースコロニーは「地球と月」のラグランジュ点に配置されていて、そのL2(地球からの距離は約45万km)にはジオン共和国が建国されたサイド3があります。

一方、現実世界のウェッブ宇宙望遠鏡は「太陽と地球」のラグランジュ点のひとつであるL2(地球からの距離は約150万km)周辺を飛行しているため、同じ「L2」でも作中のサイド3とは場所が異なります。

ラグランジュ点は2つの天体からの重力や遠心力が釣り合う点なので、「地球と月」や「太陽と地球」以外にも存在しています。たとえば「太陽と木星」のラグランジュ点のうち、木星の公転軌道上にあるL4とL5の周辺では数多くの小惑星が見つかっていて、木星のトロヤ群小惑星に分類されています。

後にジェイムズ・ウェッブと名付けられる宇宙望遠鏡は、ハッブル宇宙望遠鏡が打ち上げられる前からすでに構想されていました。

1989年9月にNASAと宇宙望遠鏡科学研究所(STScI)が開催したワークショップでは、集まった130人以上の天文学者や技術者から「遠方宇宙の銀河を赤外線で観測できる大型望遠鏡」(地球高軌道を周回する場合は口径10m、月面に建設する場合は口径16m)の実現可能性の調査が提案されています。1996年には直径4m超の主鏡を備えた赤外線宇宙望遠鏡の開発が正式に推奨され、2004年から製造が始まりました。なお、ウェッブ宇宙望遠鏡の名前は、アポロ計画を推進したNASAの第2代長官James Edwin Webb(ジェイムズ・E・ウェッブ)氏にちなんで命名されています。

ウェッブ宇宙望遠鏡には4つの観測装置を搭載

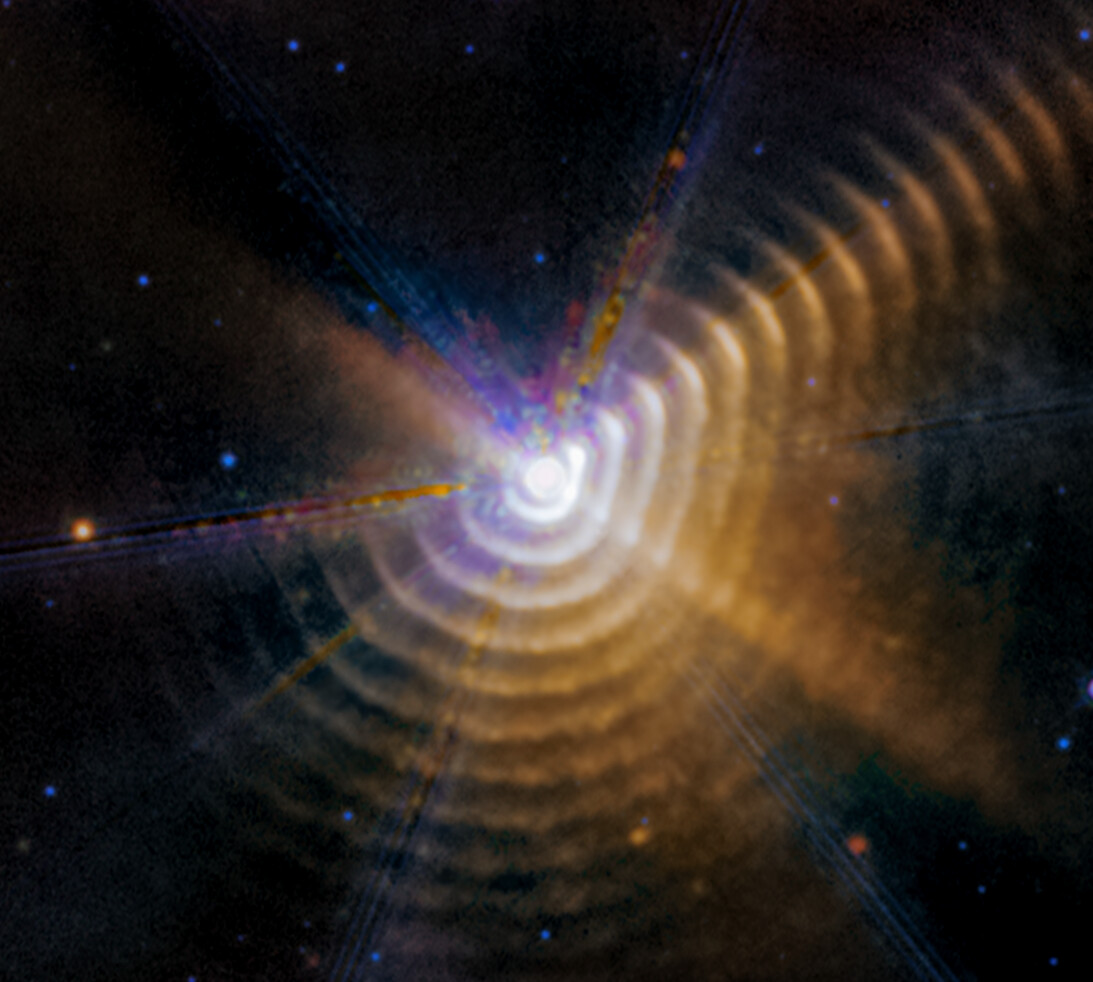

2022年4月28日付で公開されたこちらの画像は、ウェッブ宇宙望遠鏡の調整中に撮影されたもの。以下4台の観測装置と、望遠鏡の向きを正確に合わせるための「ファインガイダンスセンサー(Fine Guidance Sensor)」で取得された画像が用いられています。

- 近赤外線カメラ「NIRCam」(波長2μm)

- 近赤外線分光器「NIRSpec」(波長1.1μm)

- 中間赤外線装置「MIRI」(波長7.7μm)

- 近赤外線撮像・スリットレス分光器「NIRISS」(波長1.5μm)

撮影されたのは約16万光年先にある「大マゼラン雲」(Large Magellanic Cloud: LMC、大マゼラン銀河とも)の星々で、画像の並び方とサイズにはウェッブ宇宙望遠鏡の焦点面における各装置の相対的な配置が再現されています。

この画像は光学望遠鏡要素(※1)の調整最終段階で取得されたもので、4つの観測装置すべてが鮮明で焦点の合った画像を取得できることが確認されています。また、調整の過程でウェッブ宇宙望遠鏡が仕様を上回る性能を発揮していることも確かめられているといいます。

※1…OTE:Optical Telescope Element。主鏡や副鏡などの光学系やそれを支える構造、サブシステムなどを含むウェッブ宇宙望遠鏡の構成要素の一つ

- 新型宇宙望遠鏡「ジェイムズ・ウェッブ」いよいよ観測装置の試運転段階へ(2022年5月4日)

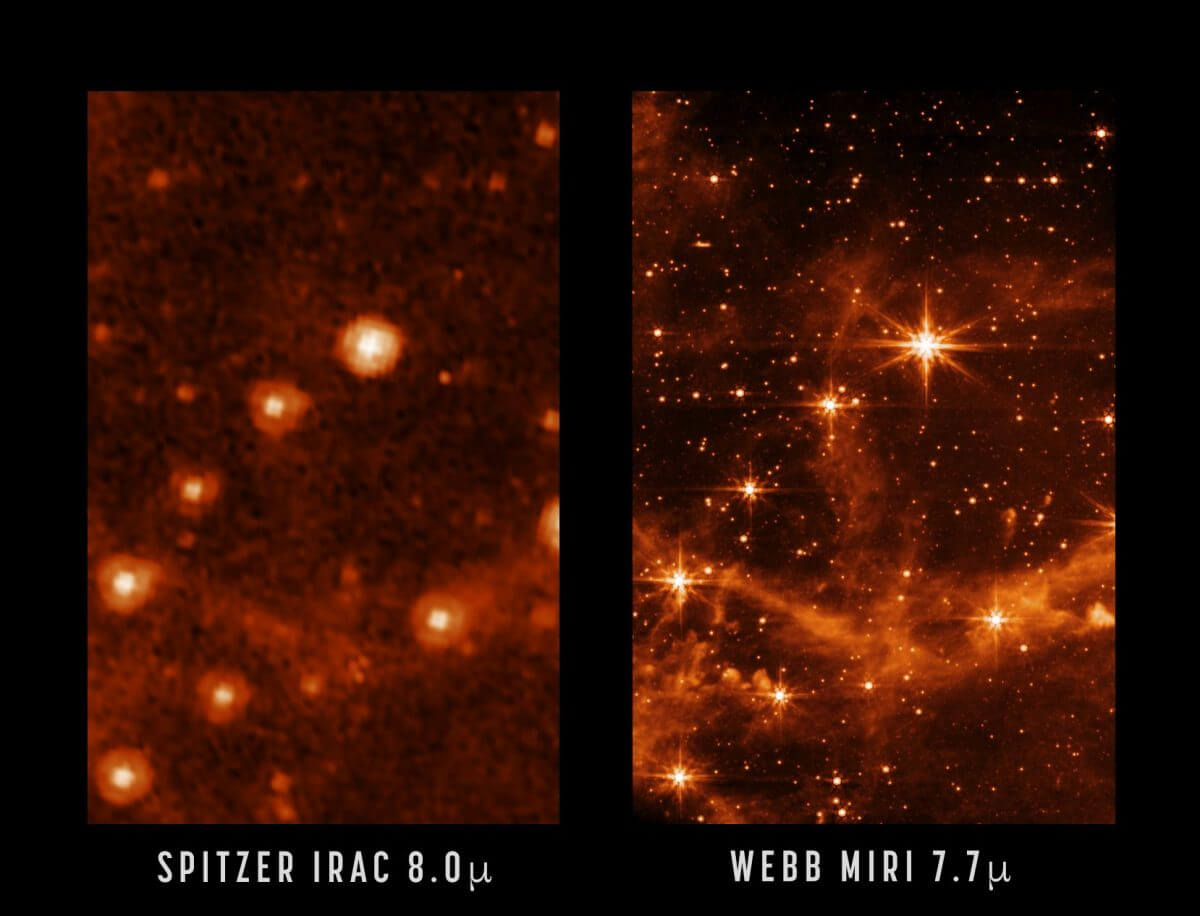

こちらはMIRIを使って取得された画像(右)と、2020年1月まで運用されていたNASAの宇宙望遠鏡「スピッツァー」の赤外線アレイカメラ「IRAC」で取得された画像(左)を比較したものです。

ぱっと見ただけでも明らかなように、ウェッブ宇宙望遠鏡のMIRIはスピッツァー宇宙望遠鏡のIRACよりもずっと鮮明に星々や星間ガスを捉えていることがわかります。ちなみに、2003年8月に打ち上げられたスピッツァー宇宙望遠鏡の主鏡は直径85cmで、ウェッブ宇宙望遠鏡の主鏡セグメント(直径1.32m)よりも小さなものでした。

- これが新型宇宙望遠鏡の実力。ジェイムズ・ウェッブのスゴさを物語る比較画像(2022年5月11日)

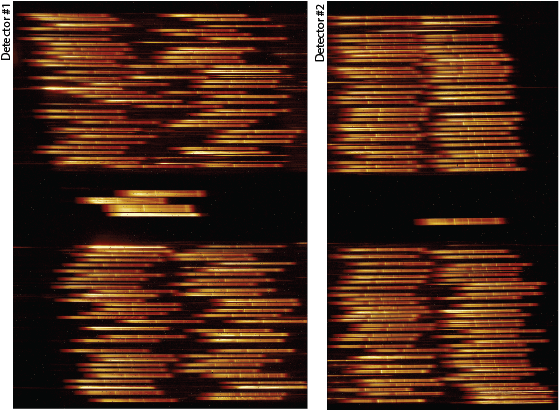

また、こちらはNIRSpecを使って試験的に取得された星々のスペクトル画像(電磁波の波長ごとの強さを示した画像)です。様々な原子や分子が特定の波長の電磁波を吸収したことで生じる暗い線「吸収線」や、反対に特定の波長の電磁波を放つことで生じる明るい線「輝線」をスペクトルから読み取ることで、研究者はその天体の特徴を知ることができます。

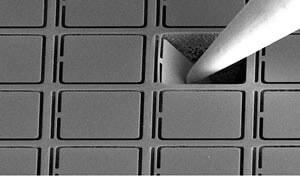

ウェッブ宇宙望遠鏡のNIRSpecには、サイズが0.2×0.1mm(人間の髪の毛の太さ数本分と同じくらい)のマイクロシャッターが約25万個も備わっています。このシャッターを磁気を使って個別に開閉し、観測したい天体からの赤外線だけを取得して分光観測を行うことで、ウェッブ宇宙望遠鏡は同時に100個の天体のスペクトルを得ることができるのです。

どうして赤外線で観測をするの?

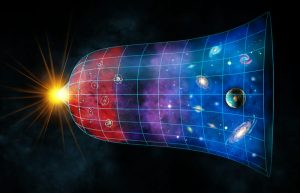

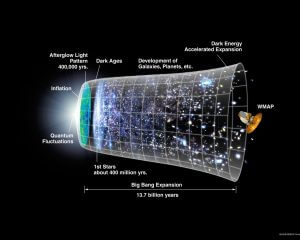

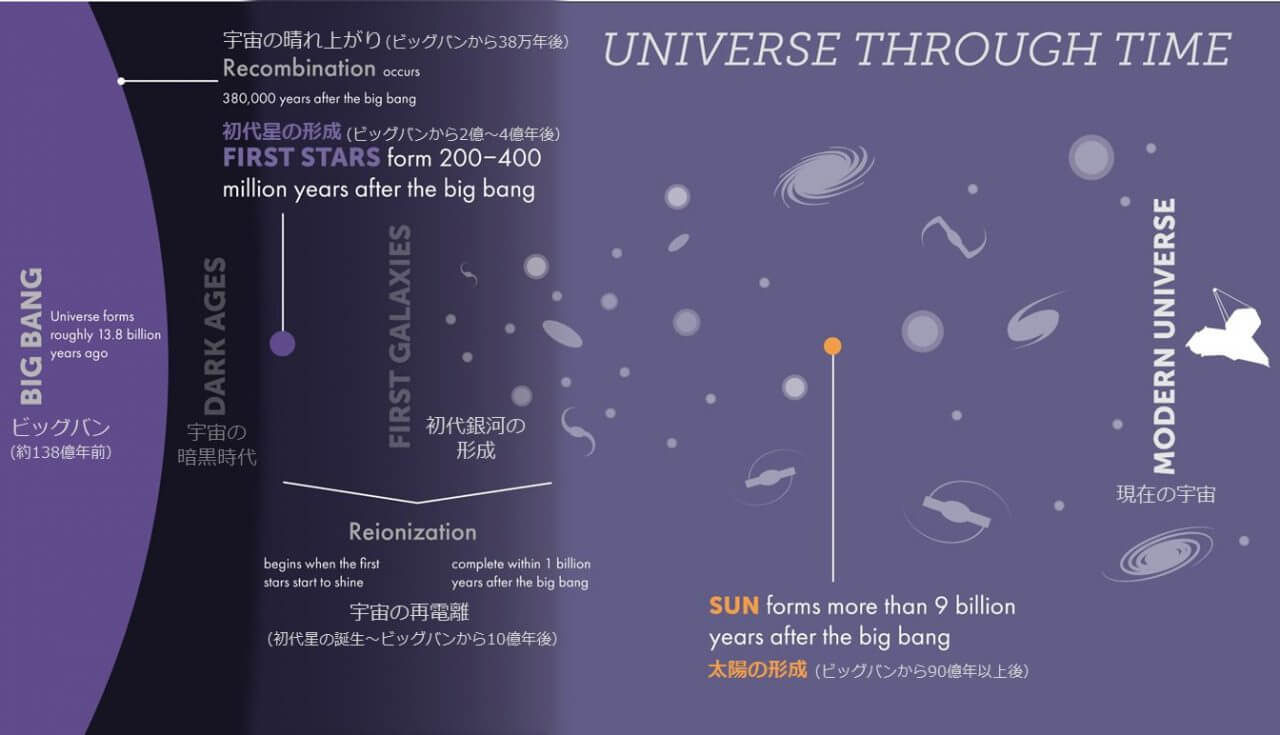

どうしてウェッブ宇宙望遠鏡は遠方の銀河を赤外線で観測するのでしょうか? そこには宇宙の膨張が関係しています。

遠くの宇宙を観測することは、初期の宇宙を観測することでもあります。地球上では一瞬で届くように感じる光(電磁波)も、実際には毎秒約30万kmという限られた速度でしか進むことができません。天文学で用いられる「光年」という単位は、光が1年間に進む距離をもとに定められています。100億光年先の銀河から届いた光は、今から100億年前にその銀河から放たれた光、ということになるわけです(※2)。

※2…記事中の距離は、天体を発した光が地球で観測されるまでに移動した距離を示す「光路距離」(光行距離)で表記しています。

ただし、この宇宙は膨張しているため、宇宙空間を進む光は長い距離を進むほど波長が長く伸びていきます(宇宙論的な赤方偏移)。人の目に見える可視光線であれば、はるか彼方にある銀河から地球へ届くまでのあいだに波長が伸びて、赤外線になってしまいます。

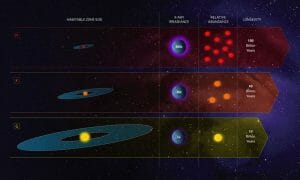

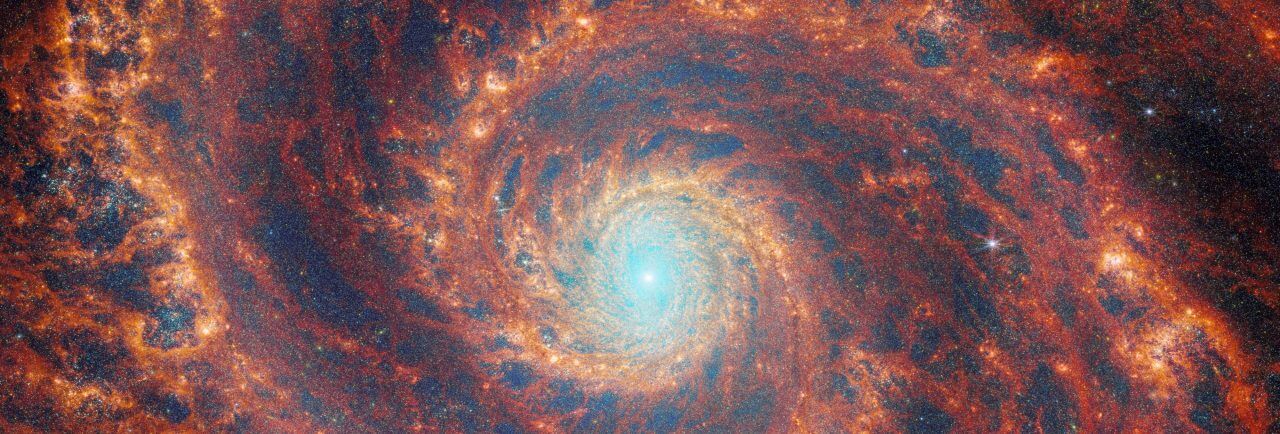

ウェッブ宇宙望遠鏡が赤外線で観測を行うのは、このように波長が伸びて赤外線になった光を捉えることで、初期の宇宙で誕生したと考えられている宇宙最初の世代の星(初代星、ファーストスター)や最初の世代の銀河を観測し、宇宙の起源に迫るという大きな目的があるからなのです。

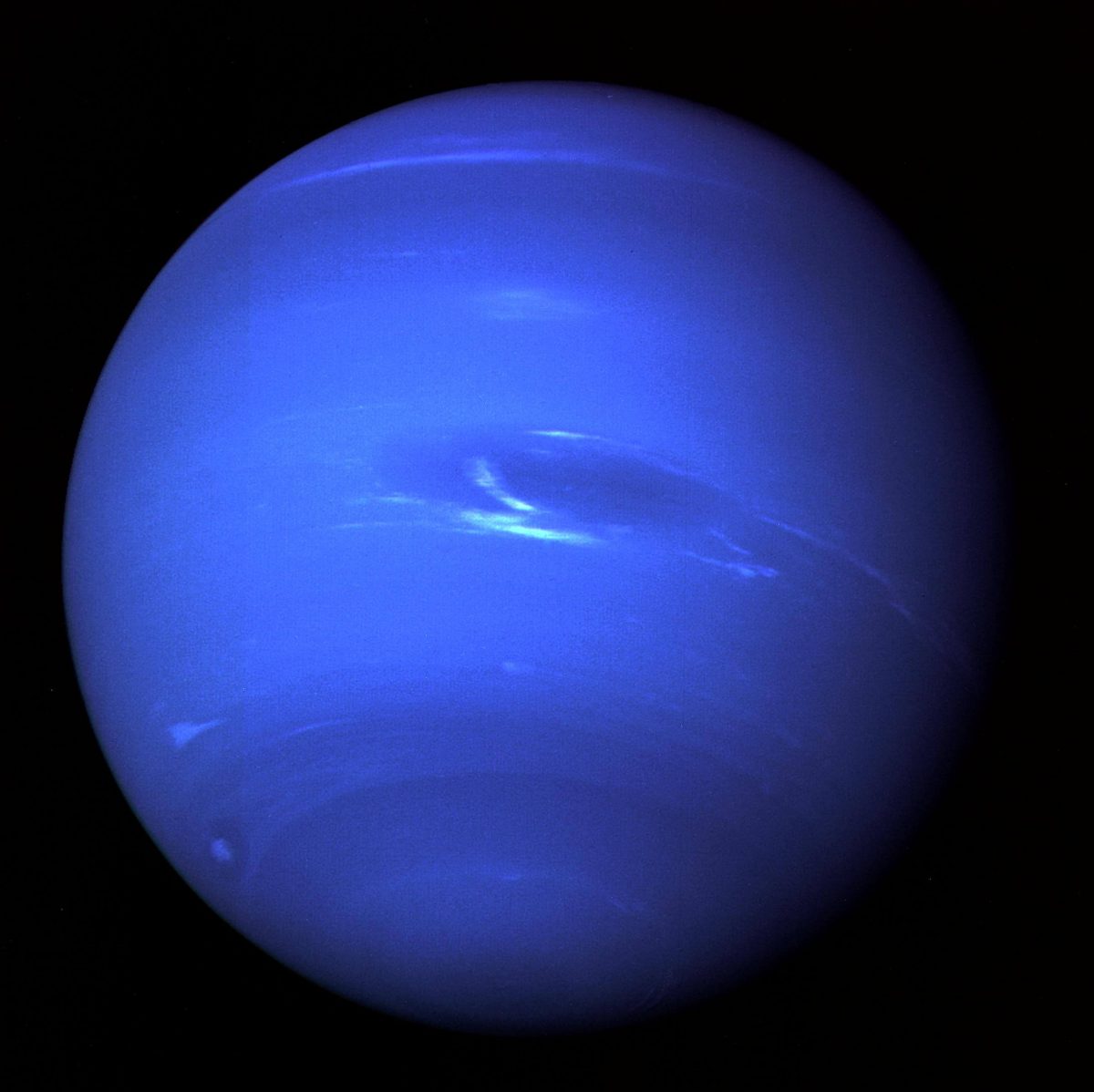

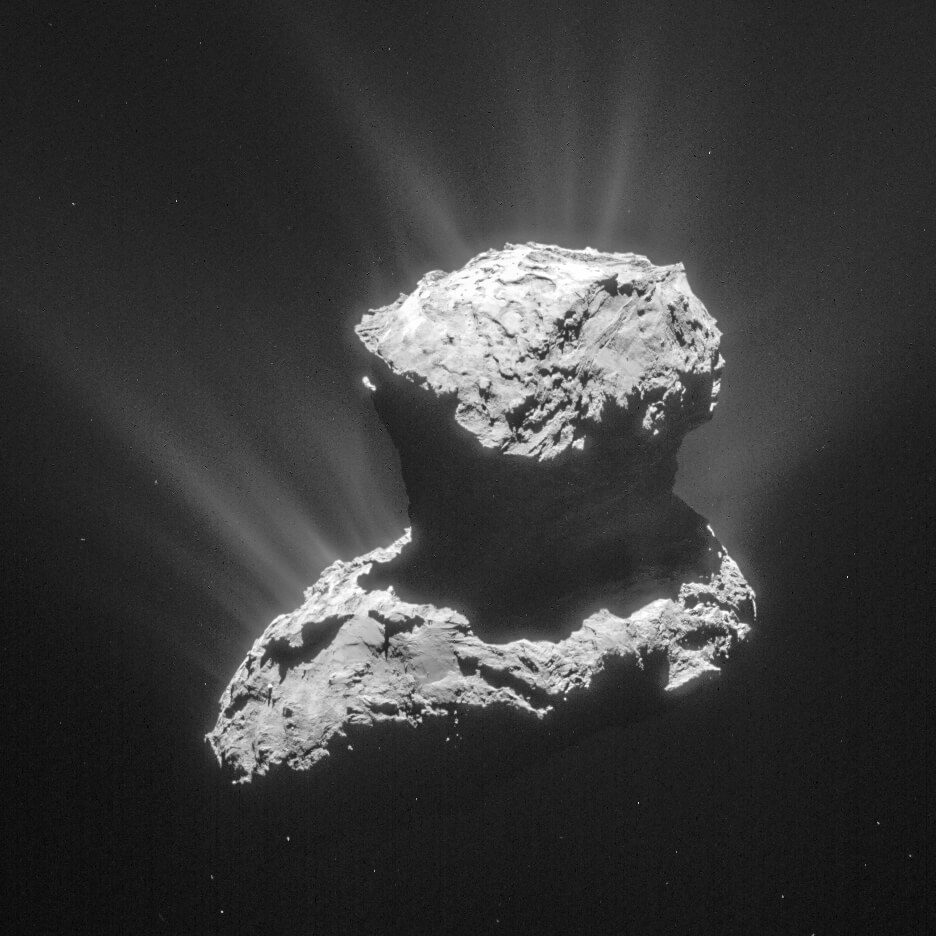

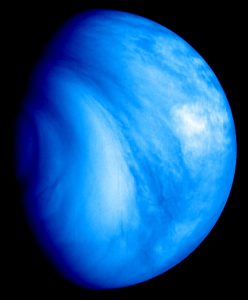

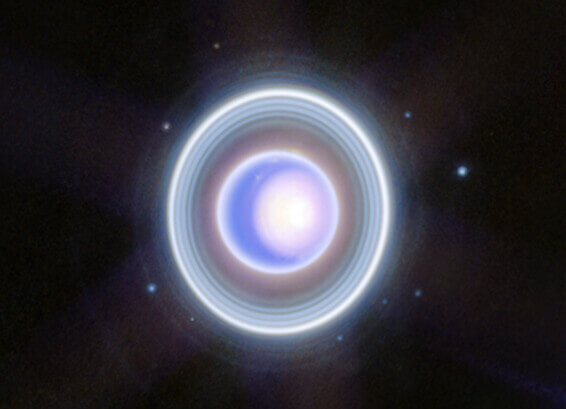

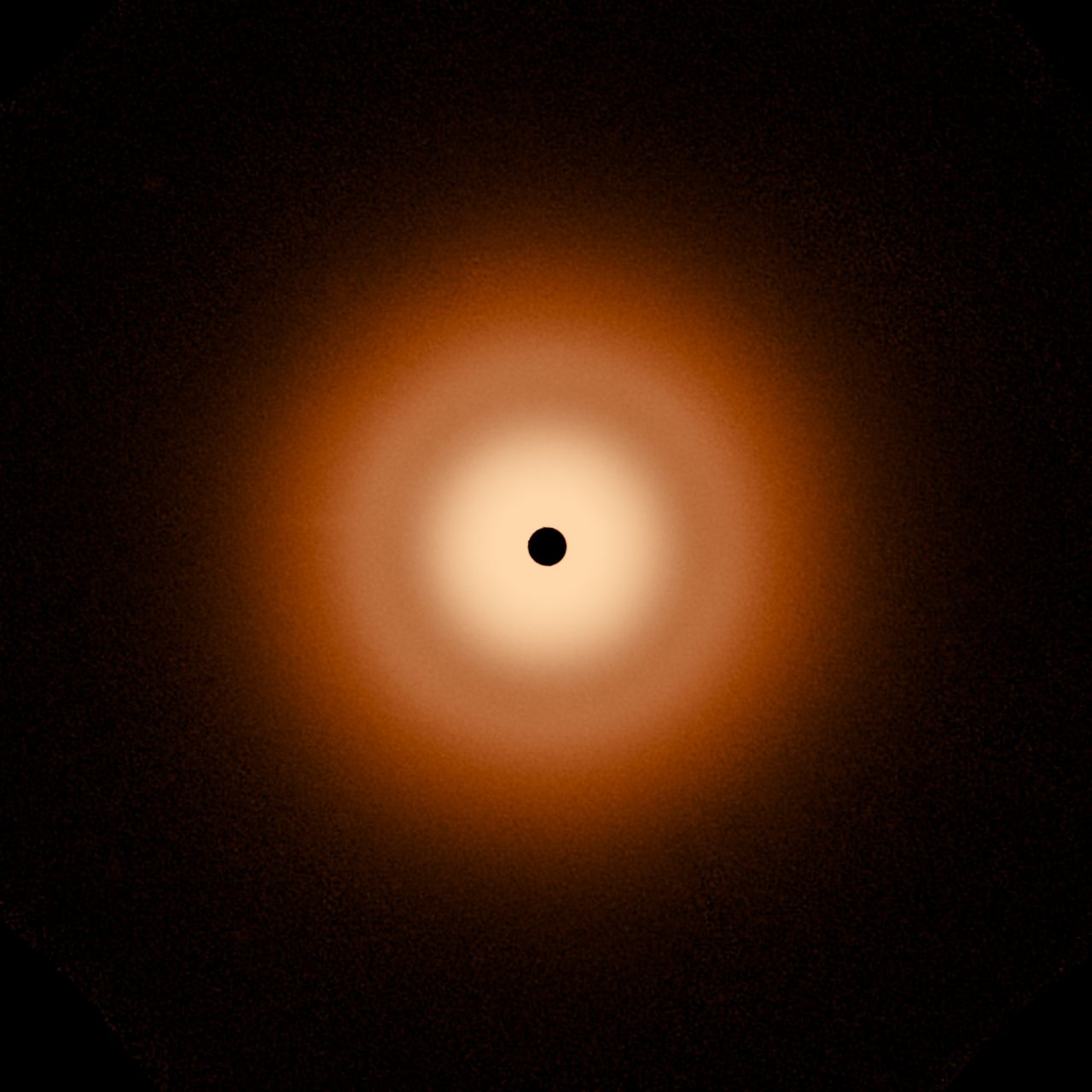

ウェッブ宇宙望遠鏡の観測対象は初代星や初代銀河だけではありません。赤外線は可視光線とは異なり、低温のガスや塵が集まった分子雲を通過することができます。星を生み出す分子雲をウェッブ宇宙望遠鏡で観測することで、今まで観測できなかった惑星系の形成過程を解き明かすことも期待されています。また、これまでに5000個以上が発見されている太陽系外惑星の大気を観測し、その化学組成を調べることで、その惑星がどのような性質を持つのか(生命の居住可能性も含めて)が明らかになるかもしれません。

こうした期待に応えるかのように、ウェッブ宇宙望遠鏡は観測史上最遠クラスの銀河をはじめ、初期宇宙のブラックホールや太陽系外惑星の性質、意外と身近な一等星の周辺環境や太陽系の惑星などに関する観測成果を上げ続けています。今後もウェッブ宇宙望遠鏡の活躍から目が離せません!

Source

文・編集/sorae編集部