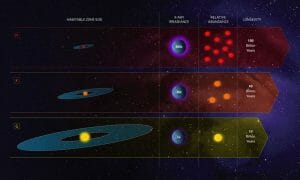

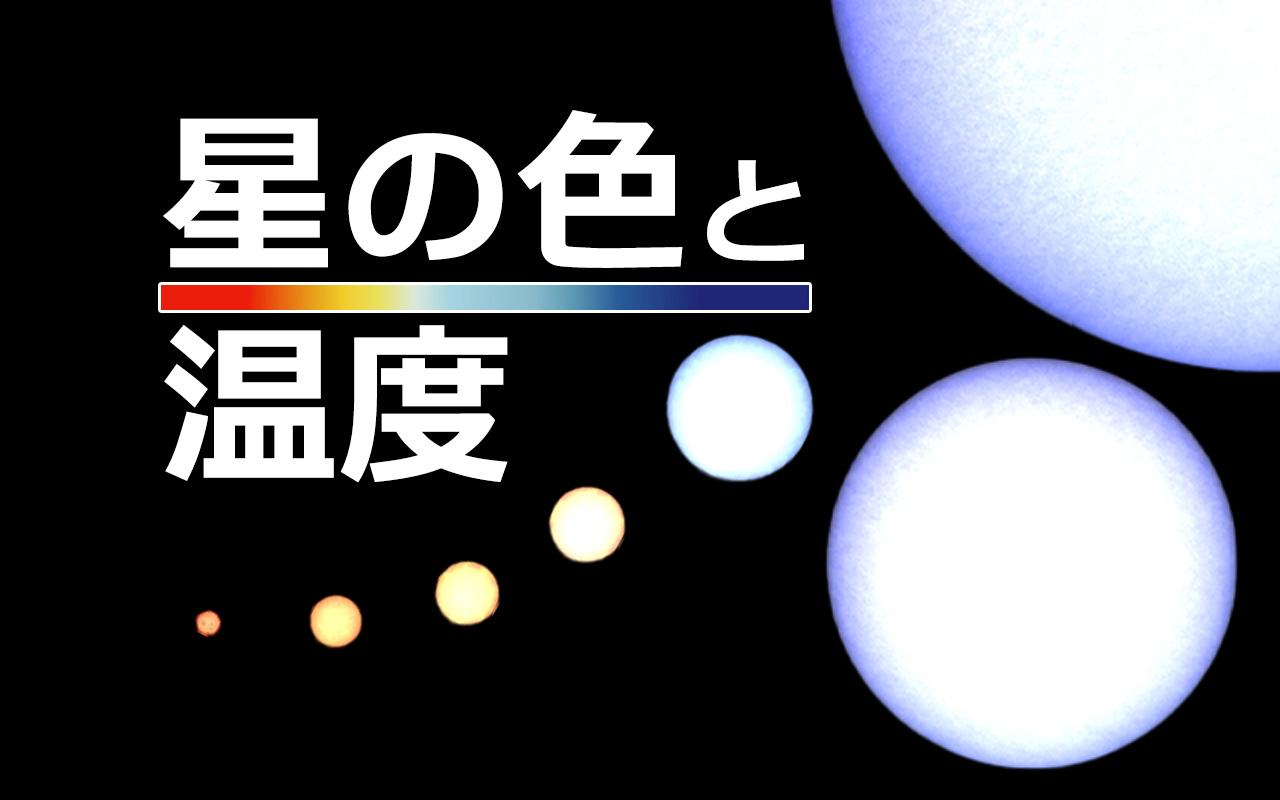

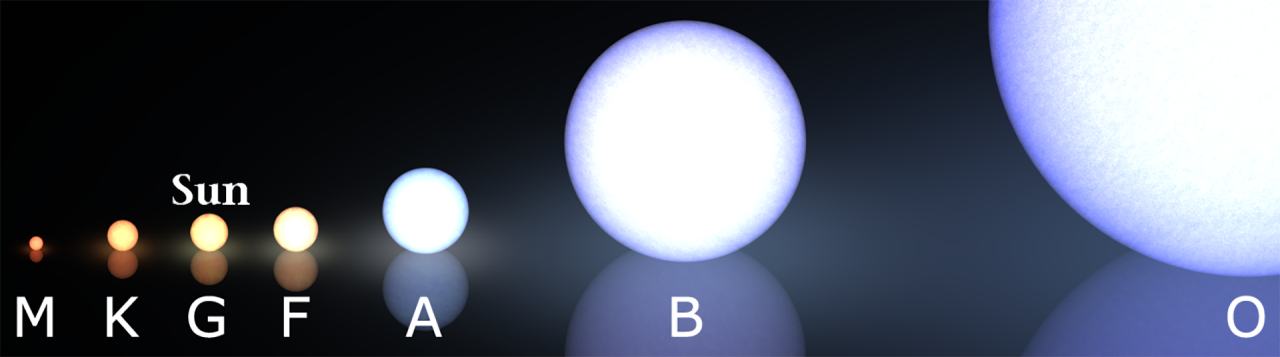

夜空では様々な色の星が輝いています。こうした恒星の色は、表面温度の違いに左右されます。

中心で水素の核融合反応が起きている壮年期の星(主系列星)には、色が青いほど温度は高く、色が赤いほど温度は低い、という関係があります。また、温度が高い恒星ほど重くて寿命が短く、温度が低い恒星ほど軽くて寿命が長い、という関係もあります。

赤色超巨星に進化して超新星爆発を起こすことがあるのは、太陽8個分よりも重い恒星。その時には中性子星やブラックホールが誕生することがあります。

それよりも軽い恒星は赤色巨星に進化して、超新星爆発を起こさないままガスと塵を放出して、白色矮星に進化すると考えられています。

文/ソラノサキ 編集/sorae編集部