太陽系の惑星の1つ「天王星」は、横倒しの自転や極めて特異な磁場構造など、他の惑星と比較してもユニークな性質を持つことで注目されています。ただし、天王星の接近観測は一度しか行われていないため、詳細な観測データが不足しています。このため、天王星の性質には不明瞭な点がいくつもあり、例えば自転周期という基本的な性質にも不確実な点が残されていました。

パリ天文台のLaurent Lamy氏らの研究チームは、「ハッブル宇宙望遠鏡」による10年以上の観測データを分析することで、天王星の自転周期を17時間14分52秒と測定したことを論文で発表しました。これまでの推定値よりも正確さが増しただけでなく、周期自体も28秒長くなりました。

これまで、自転周期の曖昧さは天王星の磁場や内部構造の研究の妨げになっていましたが、今回の研究で障害が取り除かれた形です。また、今回の手法は他の天体の正確な自転周期の測定にも応用できるかもしれません。

天王星は基本的なこともあまりよく分かっていない

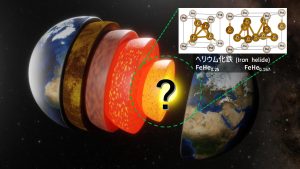

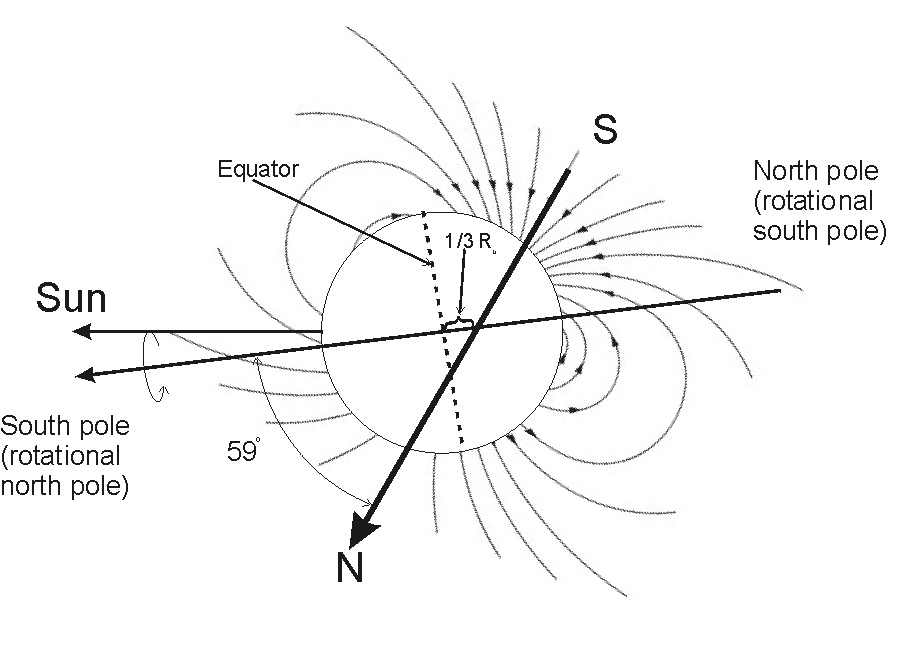

太陽系の外側を公転する「天王星」は、他の惑星にはない特徴を持つことで知られています。例えば、天王星の自転軸は約98度も傾いている “横倒しの自転” をしています。これに加えて磁場の軸(磁軸)も、自転軸からさらに60度近くも傾いているだけでなく、天王星の中心から大きく外れたところを通っています。ほとんどの天体の磁軸は、自転軸と平行、かつ天体の中心付近を通る傾向にあり、これほど大きく外れた磁軸を持つ惑星は天王星と海王星しかありません。

天王星の変わった磁場の性質が現れる理由は、おそらく内部構造に理由があると考えられますが、あまり多くのことは分かっていません。謎の解明のためには、天王星の磁場について詳しく観測し、そのデータからモデルを作る必要があります。そのためには、自転周期と同じ周期で現れる磁場の変化を組み込むことが必要となります。

しかし、モデル作成の根拠となる、天王星の磁場を直接観測するには、惑星探査機による接近観測が欠かせません。今のところその唯一の事例は、アメリカ航空宇宙局(NASA)の惑星探査機「ボイジャー2号」が1986年にフライバイした時のみとなっています。

ボイジャー2号のデータに基づく天王星の自転周期の推定値は17時間14分24秒ですが、これにはプラスマイナス36秒という大きな誤差があります(※1)。この大きな誤差のために、天王星の磁軸がどの方向を向いているのかを精度よく予測できるのは、ボイジャー2号が接近探査をした1986年からの数年間に限られます。その後の磁軸の向きは全く不明であるため、磁場の性質に関する正確な研究の大きな障害となっていました。

※1…論文で引用されている自転周期の値は17.24±0.01時間。

天王星の自転周期は28秒も違っていた!

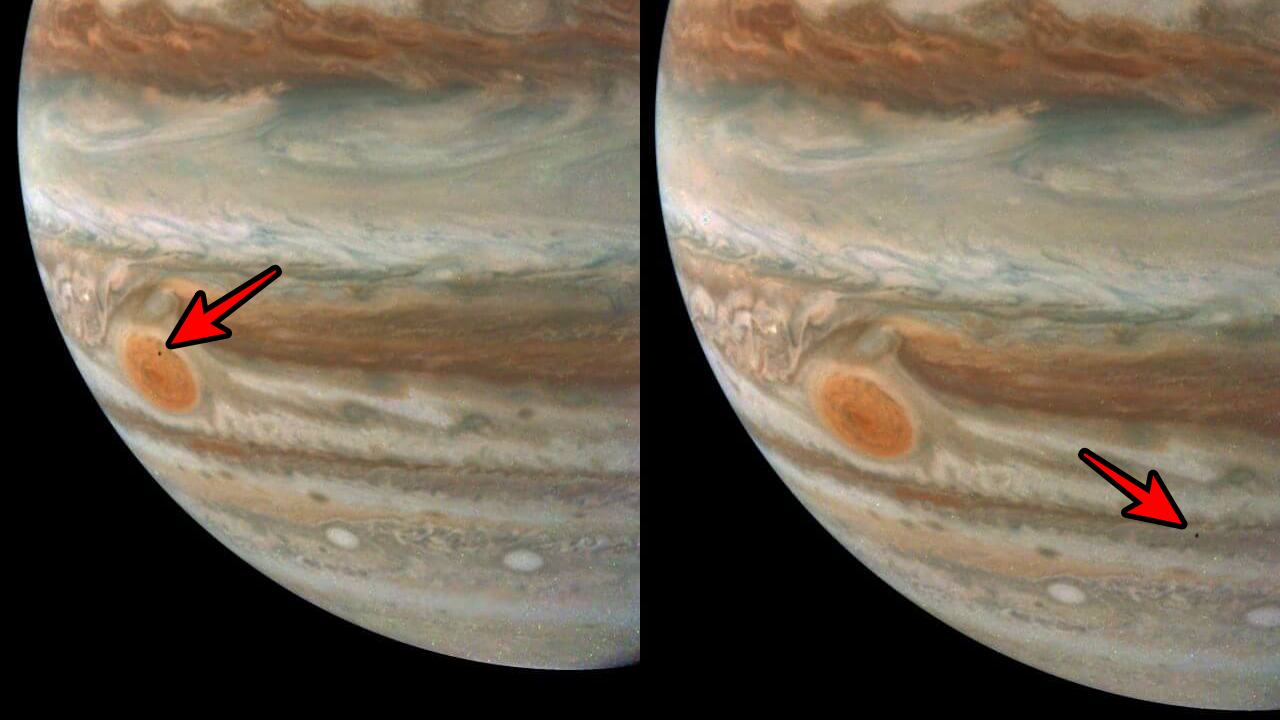

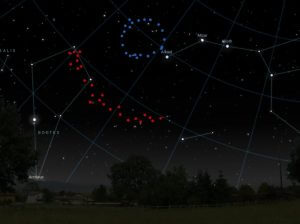

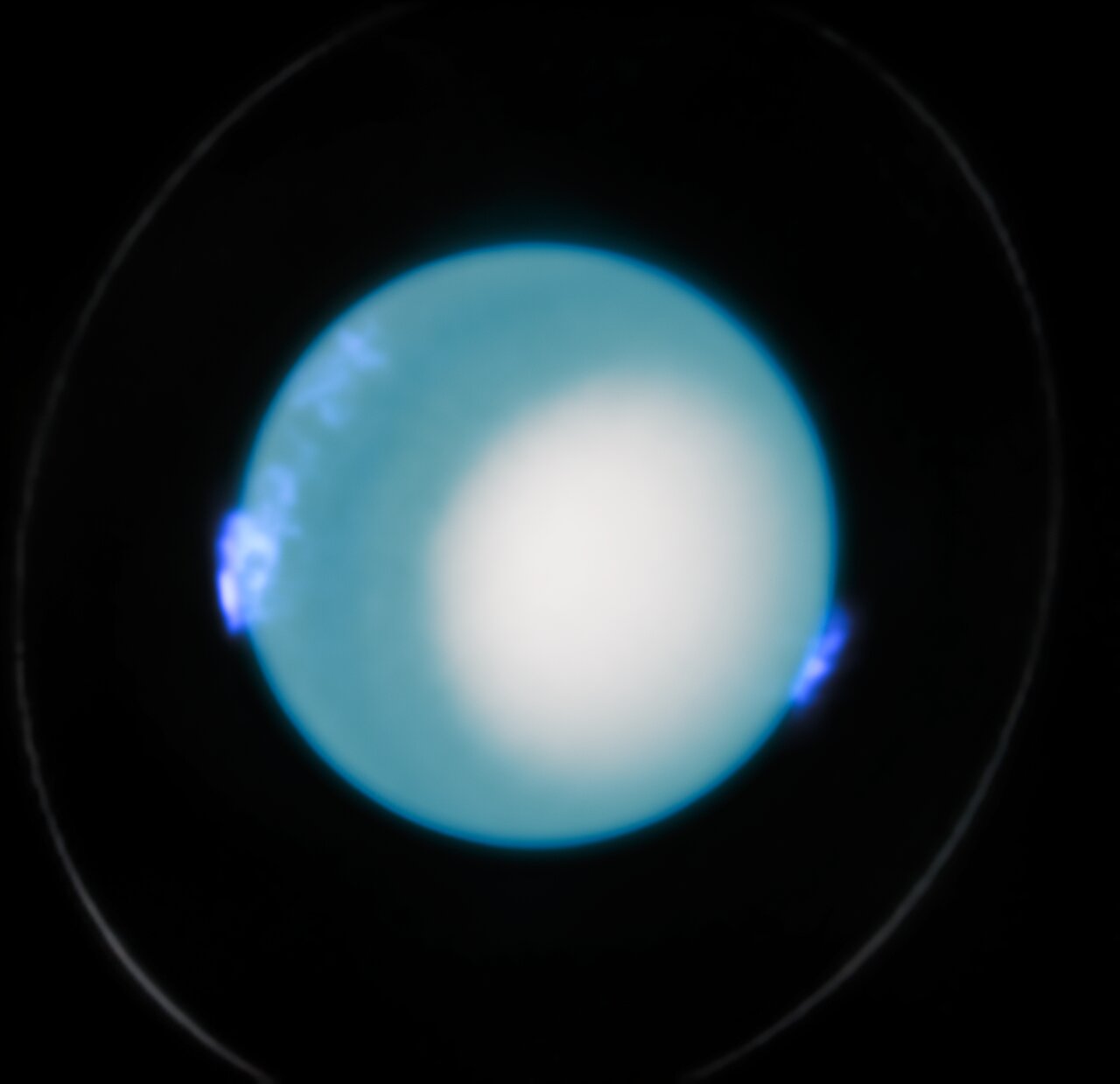

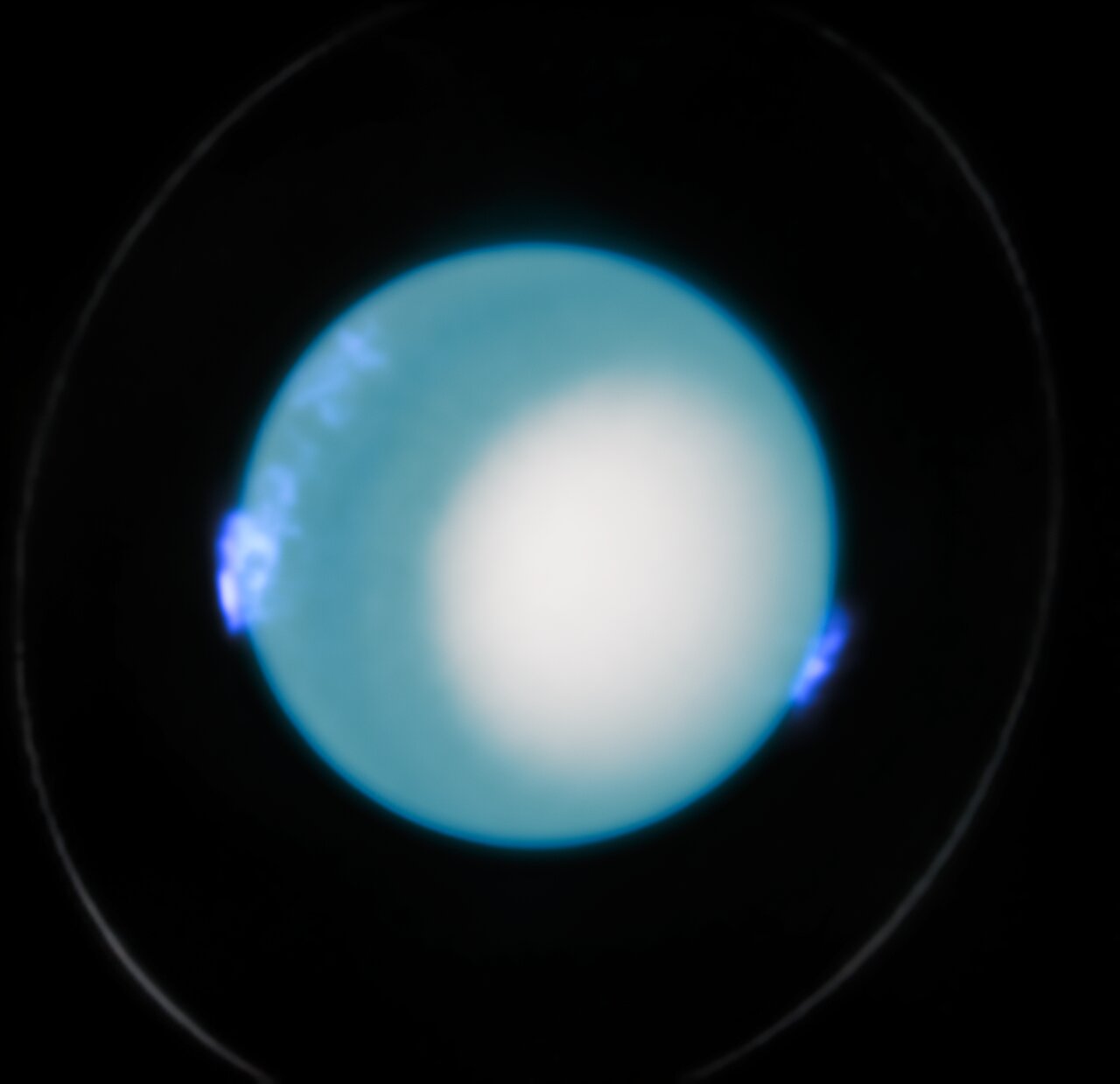

パリ天文台のLaurent Lamy氏らの研究チームは、自転周期すら不明瞭であるという状況を改善するため、「ハッブル宇宙望遠鏡」による天王星の紫外線観測を行いました。地球と同じように、天王星にはオーロラが出現し、その位置は磁軸の極(磁極)付近となります。オーロラの位置の変化を正確に測定することで磁極の位置が分かり、磁極の位置から磁軸の回転速度、つまり自転周期が分かることになります。この方法を使えば、磁場を直接観測できないとしても、地上にいながら天体の磁場を観測・研究できるようになります。

もちろん、極めて遠方に存在する天王星のオーロラの出現位置を正確に捉えることは困難であるだけでなく、オーロラの規模や位置も時々刻々と変化します。このためLamy氏らは、2011年から2022年までの10年以上に渡って天王星の観測を続け、誤差を埋めるのに必要なデータを取得しました。

この蓄積された観測データに基づき、Lamy氏らが提案した天王星の自転周期は17時間14分52秒でした(※2)。この自転周期は精度が高くなっただけでなく、ボイジャー2号による従来の推定値から28秒も異なる値となったことも注目されます。これほど大きなズレがあったならば、磁軸の位置が数年で分からなくなってしまうのも無理はありません。

※2…論文で示されている自転周期は17.247864±0.000010時間で、これは17時間14分52.3104±0.0036秒に相当しますが、本記事の本文ではプレスリリースで示された値で表記します。

今回の研究で示された自転周期の値は、天王星の磁場や内部構造に関する研究で使用される基盤的で重要な科学的数値となるでしょう。今回よりも正確な自転周期を求めるには、天王星の近くに再び探査機を送るしかありませんが、そのようなミッションが実行されるのは何十年も先になると思われるため、今後数十年間の研究でこの数値が引用され続けると考えられます。

また、今回の成果は、もうすぐ打ち上げから35年となるハッブル宇宙望遠鏡の性能の高さを改めて示しているとも言えます。そして、今回天王星で使われた手法は、原理的には他の惑星や天体にも適用できます。地球にいながら遠く離れた天体の磁場を詳細に研究できることは、天体物理学に大きな影響を与えるでしょう。

文/彩恵りり 編集/sorae編集部

関連記事

- ボイジャー2号が観測した天王星は確率4%のめずらしい状態だった可能性 太陽活動の影響か(2024年11月15日)

- 天王星で赤外線オーロラを初観測 高層大気や内部構造の解明への手掛かり(2023年11月16日)

- 天王星や海王星の「ダイヤモンドの雨」をPET樹脂とレーザーで再現!(2022年9月10日)

参考文献・出典

- L. Lamy, et al. “A new rotation period and longitude system for Uranus”.(Nature Astronomy)

- Bethany Downer. “Hubble helps determine Uranus' rotation rate with unprecedented precision”.(ESA/Hubble)