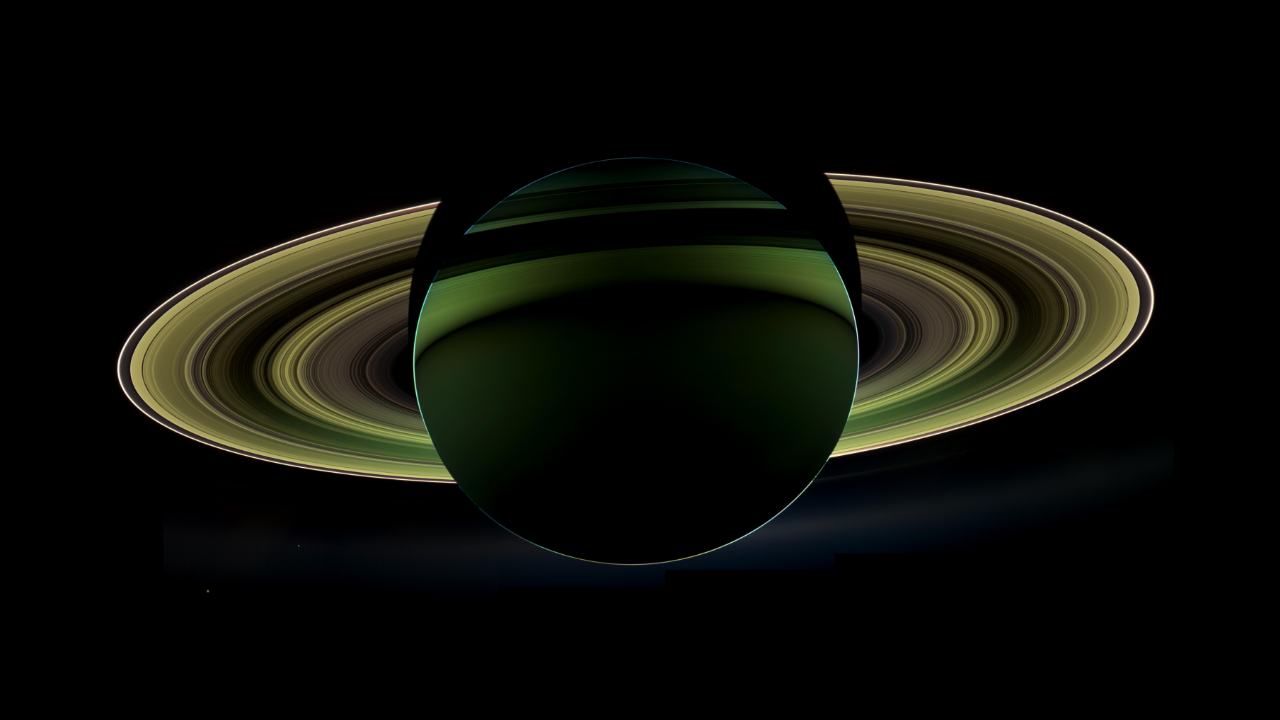

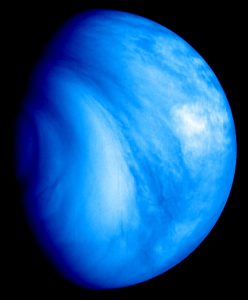

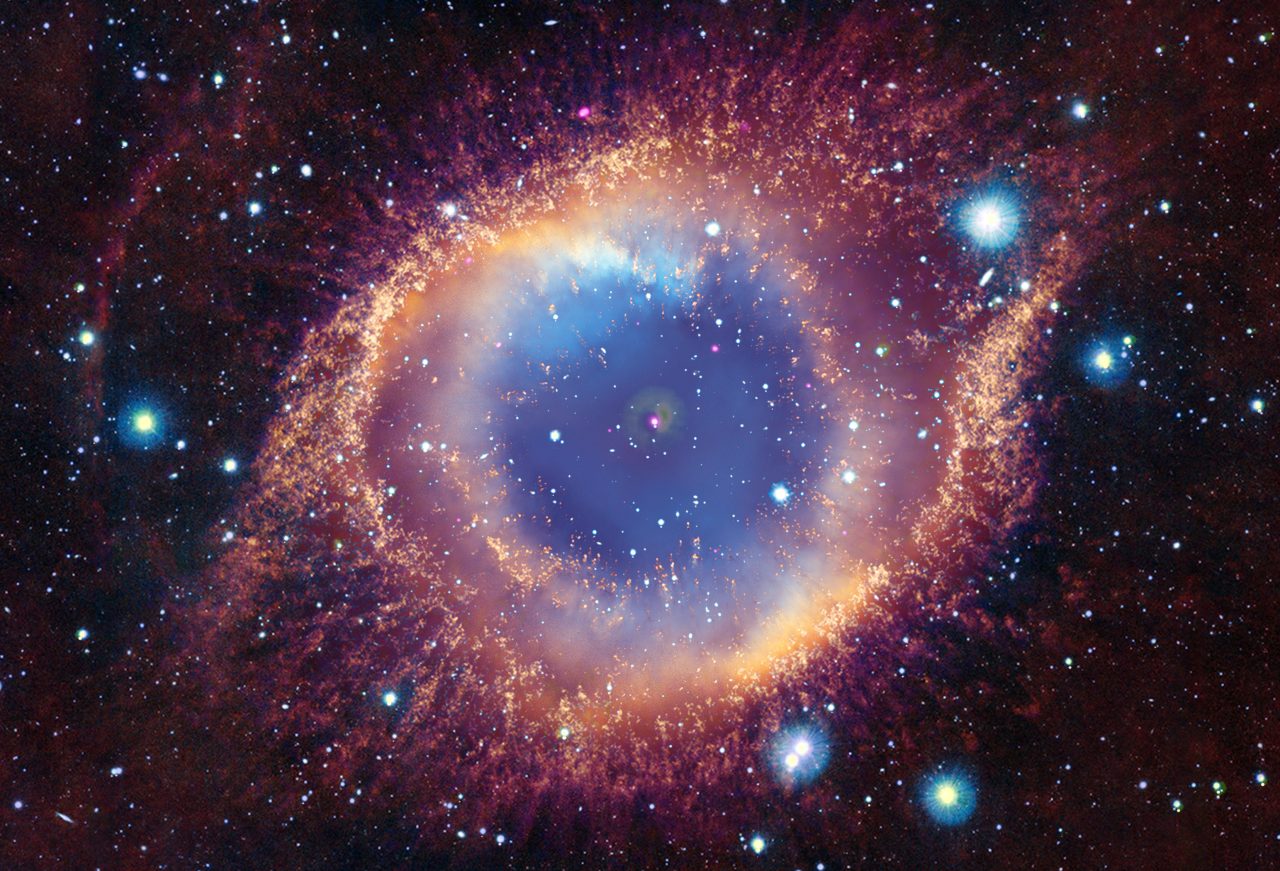

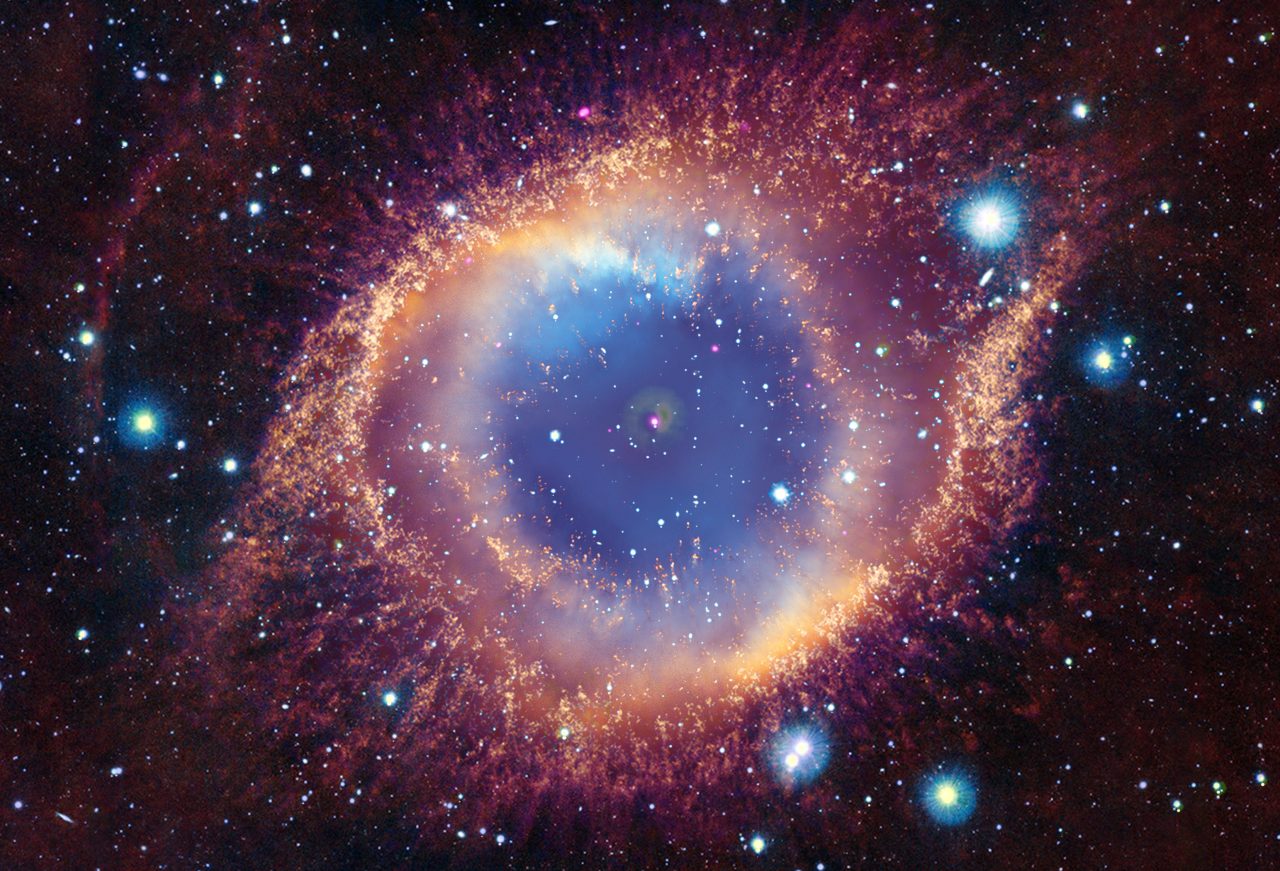

こちらは「みずがめ座(水瓶座)」の方向約650光年先の惑星状星雲「らせん星雲(Helix Nebula, NGC 7293)」です。私たちを見つめる巨大な目のような姿が印象的な天体です。

惑星状星雲とは、超新星爆発を起こさない太陽のような比較的軽い恒星(質量は太陽の8倍以下)が、恒星としての生涯を終える頃に形成される天体です。太陽のような恒星が晩年を迎えると主系列星から赤色巨星に進化し、外層から周囲へとガスや塵(ダスト)を放出するようになります。やがて、ガスを失った星が赤色巨星から白色矮星へと移り変わる段階(中心星)になると、放出されたガスが星から放射された紫外線によって電離して光を放ち、惑星状星雲として観測されるようになると考えられています。

らせん星雲の白色矮星には破壊された惑星の残骸が落下している?

らせん星雲の中心にも「WD 2226-210」と呼ばれる白色矮星があります。今回、NASA=アメリカ航空宇宙局のX線宇宙望遠鏡「Chandra(チャンドラ)」などの観測データを分析したUNAM=メキシコ国立自治大学のSandino Estrada-Doradoさんを筆頭とする研究チームは、WD 2226-210が自身を周回する惑星を破壊した可能性を示す研究成果を発表しました。

Chandraを運用するスミソニアン天体物理観測所のCXC=チャンドラX線センターによると、WD 2226-210では過去40年以上にわたって高エネルギーX線が検出されてきました。ドイツのX線天文衛星「ROSAT」(1992年)、Chandra(1999年)、ESA=ヨーロッパ宇宙機関(欧州宇宙機関)のX線宇宙望遠鏡「XMM-Newton」(2002年)の観測で取得されたWD 2226-210のデータを研究チームが調べたところ、X線信号の明るさはほぼ一定だったものの、わずかながらも2.9時間ごとの規則的な変化が現れている可能性が示されたといいます。

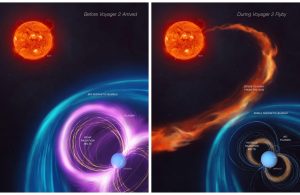

このX線について研究チームは、WD 2226-210の潮汐力によって全体もしくは一部が破壊された惑星の残骸がWD 2226-210の表面に落下し、加熱されることで放射されている可能性があると考えています。WD 2226-210の周りでは海王星サイズの惑星が3日弱の周期で公転している可能性を別の研究チームが過去に報告していますが、残骸はさらに近くにあった木星サイズの惑星に由来する可能性があると研究チームは結論付けています。

研究チームは、WD 2226-210のようにX線を放射する高温の白色矮星はこれまでにも2つ報告されている(「KPD 0005+516」および「G 29-38」)と指摘した上で、伴星の物質や惑星の残骸を引き寄せているとみられるこれらの白色矮星は変動するX線源として新たなタイプの天体に分類される可能性もあると言及。今後はJAXA=宇宙航空研究開発機構のX線分光撮像衛星「XRISM」の観測によって、WD 2226-210のX線を放射させている物質が惑星に由来するかどうかを調査することに期待を寄せています。

もしも検出されているX線が惑星に由来するのであれば、その惑星は恒星が膨れ上がった赤色巨星の時期を生き延びた可能性があります。「らせん星雲」の白色矮星に関する研究を通じて、寿命の末期にさしかかった恒星を周回する惑星の生存や破壊についてのさらなる知見が得られるかもしれません。

文/ソラノサキ 編集/sorae編集部

関連記事

- 銀河団を高速で流れる高温ガスの動きを初観測 JAXA天文衛星「XRISM」の成果(2025年2月17日)

- ブラックホールの“自炊”? 巨大なブラックホールの活動と銀河団ガスの関係を調べた研究成果(2025年1月31日)

参考文献・出典

- NASA - X-ray Signal Points to Destroyed Planet, Chandra Finds

- CXC - X-ray Signal Points to Destroyed Planet, Chandra Finds

- Estrada-Dorado et al. - Novel constraints on companions to the Helix nebula central star (Monthly Notices of the Royal Astronomical Society)