美しい夜空を横切る天の川から4本のレーザービームが放たれているように見えるこちらの画像。ESO=ヨーロッパ南天天文台が公開したものなのですが、CGなどではなく現実の光景を捉えています。このビームが一体どこから放たれているのか、わかりますでしょうか?

実はこのビーム、ESOのパラナル天文台(チリ)にある望遠鏡「VLT(Very Large Telescope=超大型望遠鏡)」が空に向かって照射させています。目的は、地球の上層大気にあるナトリウム層に「レーザーガイド星」と呼ばれる“人工の星”を作り出すことなのです。

大気のゆらぎを測定するための重要な目安となる“人工の星”

地球には大気があるので、地上から天体を観測しようとすると、大気のゆらぎの影響を受けて像がぼやけてしまいます。そこで、VLTや国立天文台ハワイ観測所の「すばる望遠鏡」といった地上の大型望遠鏡では、ゆらぎの影響を打ち消すことができる補償光学(Adaptive Optics)という技術が活用されています。

補償光学では天体を鮮明に捉えるために、鏡をリアルタイムに変形させてゆらぎの影響を打ち消します。そのためには明るい星を目安にして大気のゆらぎを測定しなければなりませんが、そのような星はいつでも利用できるとは限りません。そこで、上層大気のナトリウムを励起させて自ら“星”を作り出して、ゆらぎの測定に利用しているというわけです。

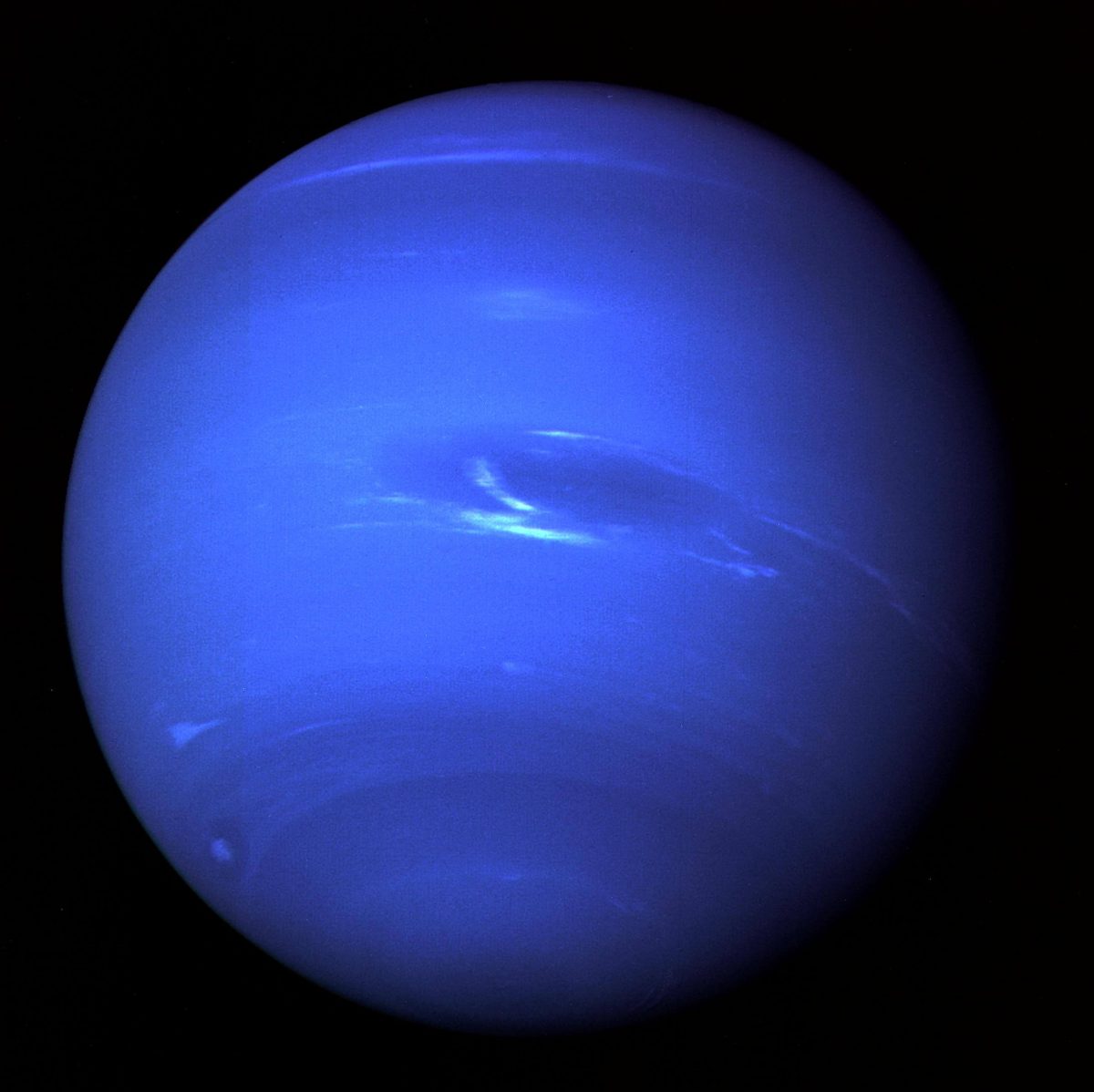

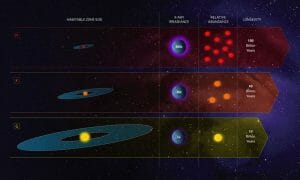

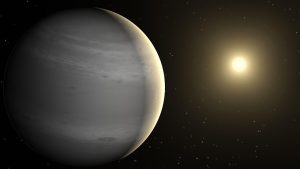

そんな補償光学の効果を示した比較画像をESOが過去に公開しています。こちらに示したのは海王星の比較画像ですが、左の補償光学ありと右の補償光学なし、効果は一目瞭然です。

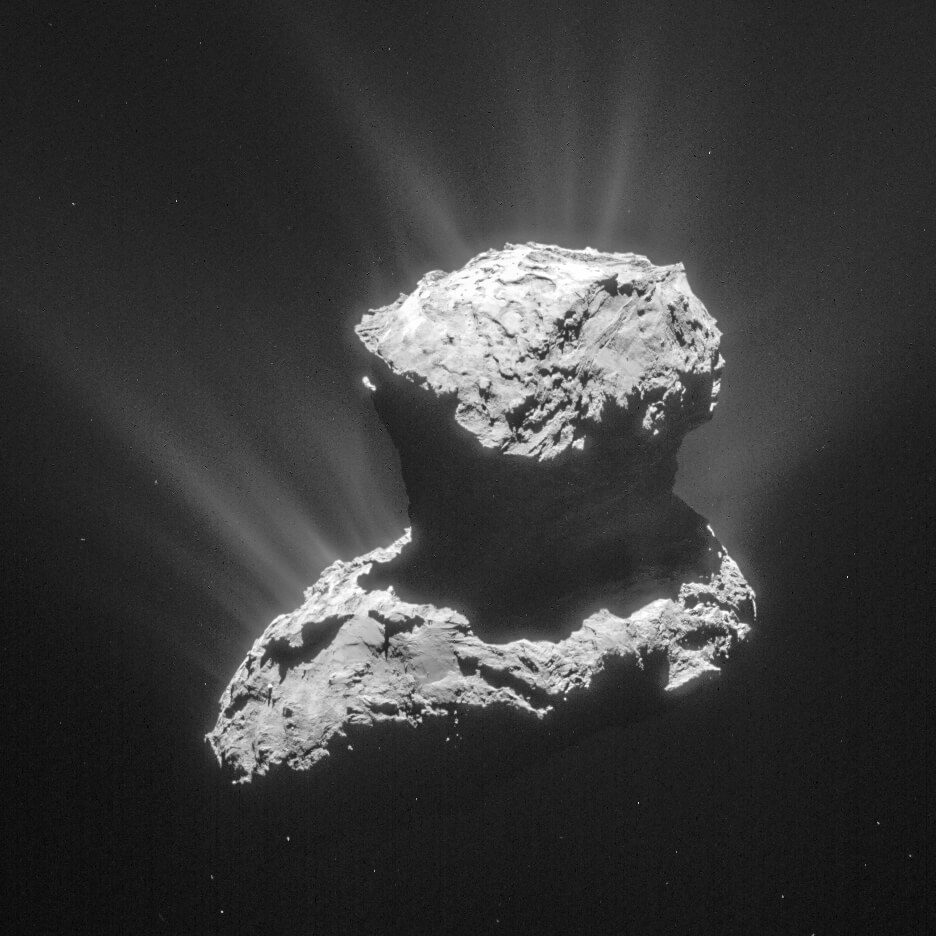

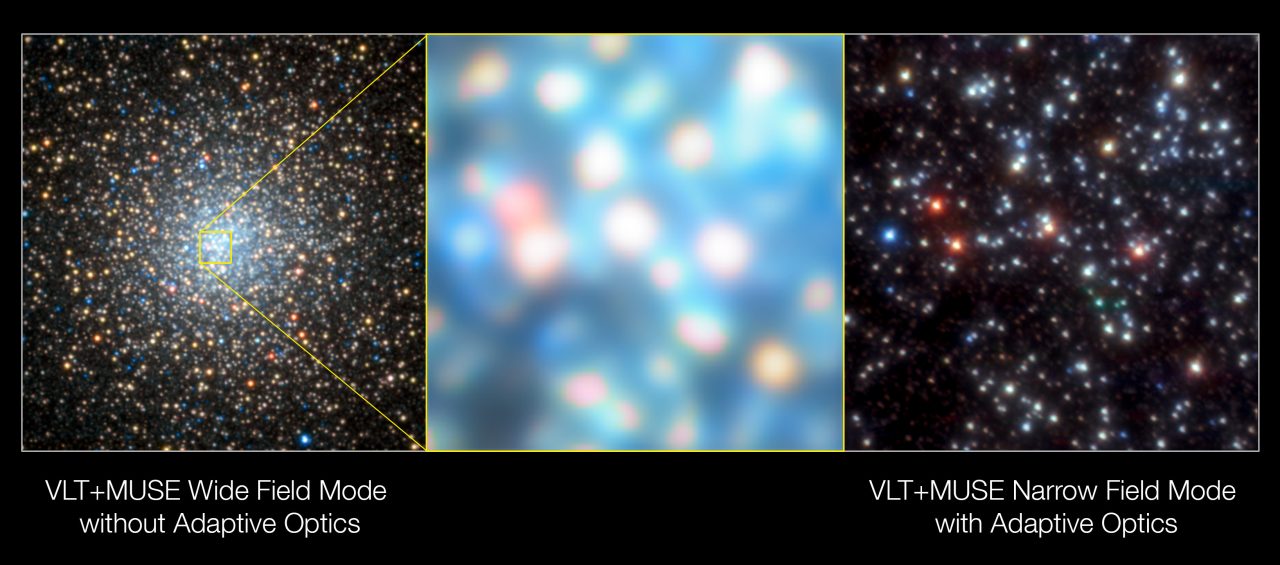

また、次に示すのは「さそり座(蠍座)」の方向約3万5000光年先の球状星団「NGC 6388」の比較画像。左が星団の全体像で、中央が補償光学なしの拡大画像、右が補償光学ありの拡大画像です。補償光学を利用することで、大気を通してでもここまで鮮明に天体を観測できるのです。

冒頭の画像はESOの“今週の画像”として、2025年3月17日付で公開されています。

文/ソラノサキ 編集/sorae編集部

解説動画

関連記事

- 相互作用の“傷跡”が残る楕円銀河「NGC 3640」 ヨーロッパ南天天文台の望遠鏡が撮影(2025年2月24日)

- 超大型望遠鏡VLTで撮影された木星の衛星「エウロパ」と「ガニメデ」(2022年10月13日)

参考文献・出典

- ESO - Four lasers, four layers of the Cosmos