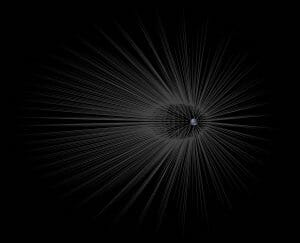

こちらは「へび座(蛇座)」の方向約650光年先にある原始星周辺の様子です。連星を成す原始星は画像の中央やや下に位置していて、ガスや塵(ダスト)の一部を上下の方向に流出させています。星そのものよりもはるかに大きく広がったこの構造は「LDN 483」として知られています。

成長する原始星から流出した物質が周囲に形成した繊細な構造

この画像は「ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(James Webb Space Telescope: JWST)」の「近赤外線カメラ(NIRCam)」で取得したデータを使って作成されました。ウェッブ宇宙望遠鏡は主に赤外線の波長で観測を行うため、公開されている画像の色は取得時に使用されたフィルターに応じて着色されています。

アメリカのSTScI=宇宙望遠鏡科学研究所によると、ウェッブ宇宙望遠鏡はこれまでになく詳細にLDN 483の姿を捉えました。右上方に向かって突き出たようなオレンジ色の部分は、流出した物質が周囲のより高密度な物質と衝突することで生じた衝撃波面。その少し下でオレンジ色とピンク色が混ざり合っているような部分は物質が複雑に絡み合っているように見える場所で、その繊細な構造を説明するための詳細な研究が待たれています。

周囲から集めた物質の一部をジェット(細く絞られた高速なガスの流れ)として流出させている原始星そのものは細長い砂時計型をした構造の中心部分にあり、不透明な円盤構造に囲まれています。円盤は低温のガスと塵でできていて、この画像では1ピクセルに収まるほどの大きさしかないといいます。言い換えれば、流出した物質はそれだけ星から離れた範囲にまで広がっているということになります。

また、“砂時計”を左右から挟み込む暗い部分は物質が無いように思えますが、実は塵が最も濃い部分。ウェッブ宇宙望遠鏡はその向こう側にある星から届いたかすかな赤外線も捉えています。

STScIによると、星の形成が完了する何百万年か後には、2つの原始星はどちらも太陽と同程度の質量になっている可能性があるといいます。その頃には物質の流出も止まり、周囲の物質は吹き払われて半透明の構造は姿を消していて、惑星を形成するかもしれないガスと塵の円盤が残されるかもしれません。生まれたばかりの若い星の周囲に形成される一時的な構造。新たな星が誕生しつつある様子を目撃しているのだと思うと、貴重な瞬間に立ち会っているような嬉しさを感じませんか?

冒頭の画像はウェッブ宇宙望遠鏡を運用するSTScIをはじめ、NASA=アメリカ航空宇宙局やESA=ヨーロッパ宇宙機関(欧州宇宙機関)から2025年3月7日付で公開されています。

文/ソラノサキ 編集/sorae編集部

関連記事

- 回折スパイクが引き立てる美しさ ウェッブ宇宙望遠鏡が観測した渦巻銀河「NGC 2283」(2025年3月6日)

- ウェッブ宇宙望遠鏡が捉えた若き星「HH 30」 惑星形成を理解する手がかりに(2025年2月8日)

参考文献・出典

- STScI - NASA Webb Wows With Incredible Detail in Actively Forming Star System

- NASA - NASA Webb Wows With Incredible Detail in Actively Forming Star System

- ESA - Webb wows with incredible detail in actively forming star system