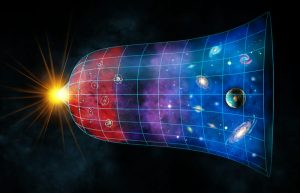

去年から今年にかけての減光が話題になったオリオン座の「ベテルギウス」は有名な赤色超巨星ですが、神話においてオリオンとつながりのあるさそり座の「アンタレス」も赤色超巨星です。今回、北米と南米の電波望遠鏡によって、アンタレスの大気が詳細に観測されています。

■厚みのある彩層と伴星の影響を受けるガスの広がりが明らかに

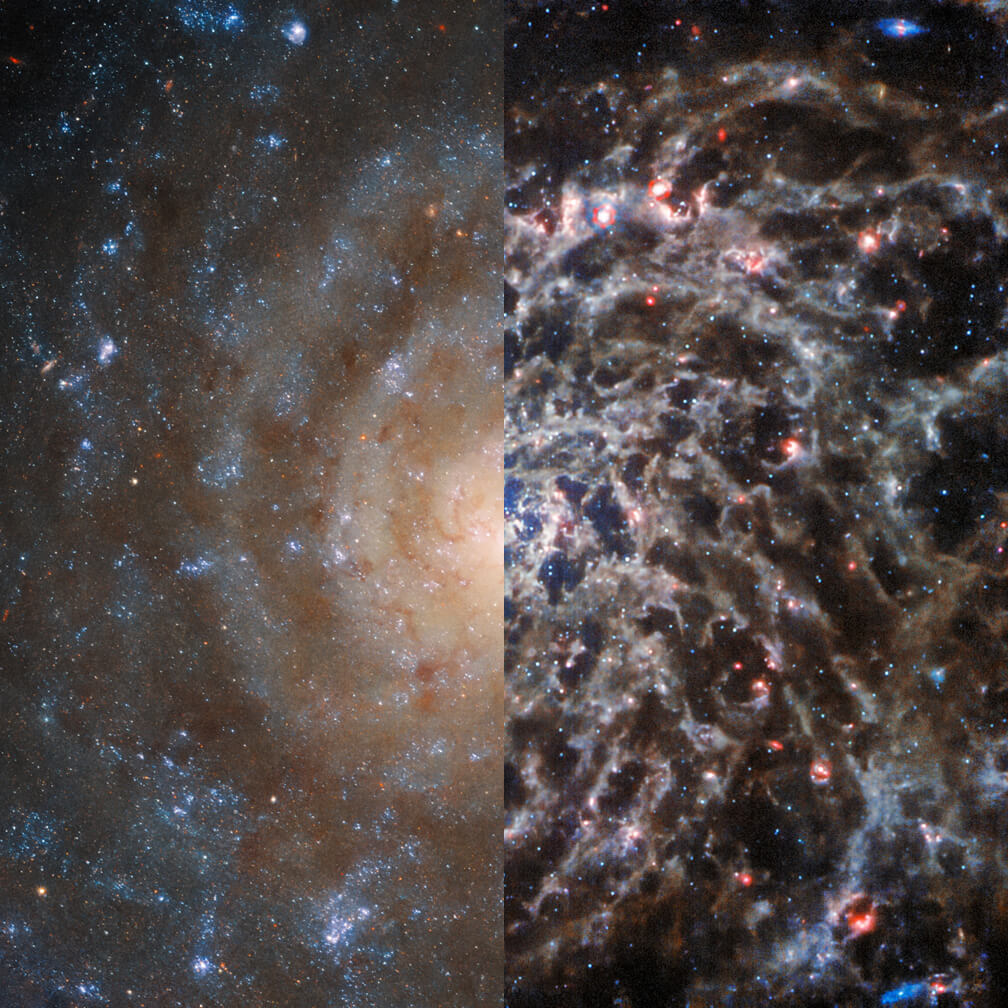

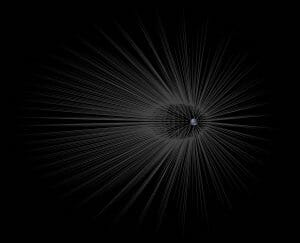

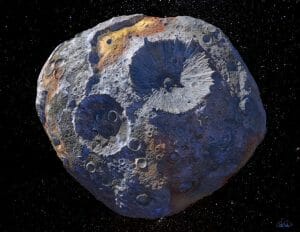

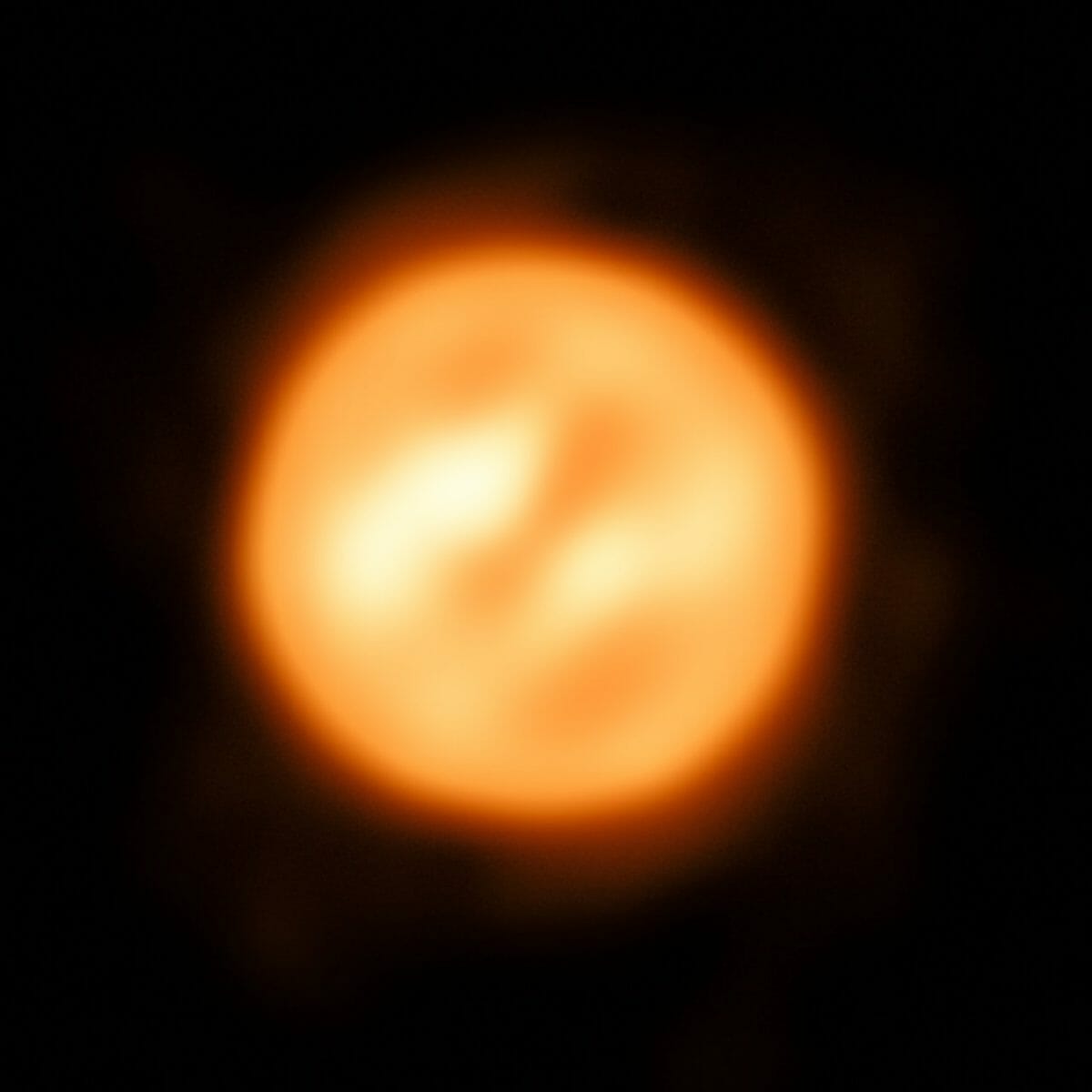

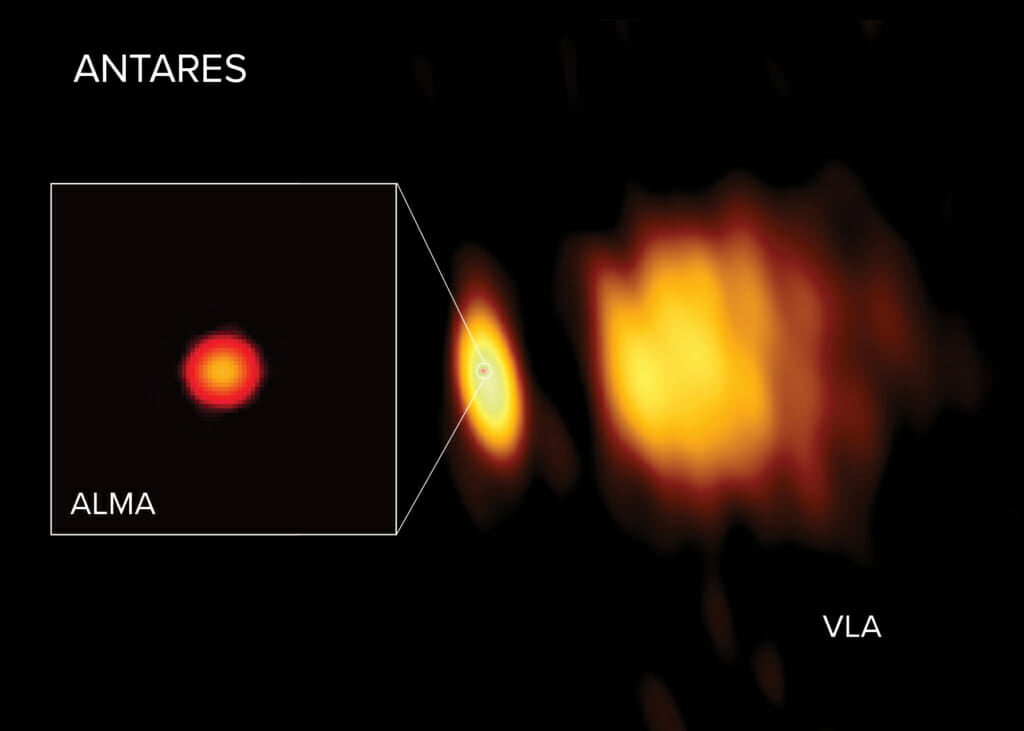

およそ550光年先にあるアンタレス(※)は可視光で見たときの直径が太陽のおよそ700倍で、太陽系で例えれば火星の軌道を軽く飲み込んでしまうほどの赤色超巨星とされています。Eamon O’Gorman(イーモン・オゴーマン)氏(ダブリン高等研究所)らの研究グループはチリの「アルマ望遠鏡」とアメリカの「カール・ジャンスキー超大型干渉電波望遠鏡群(VLA)」を使い、アンタレスの彩層や流れ出す恒星風を観測しました。

※…アンタレスは連星であるため、正確には主星の「アンタレスA」

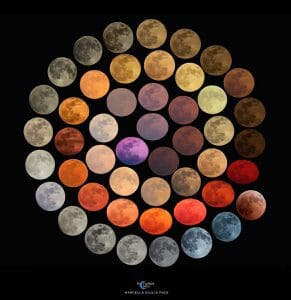

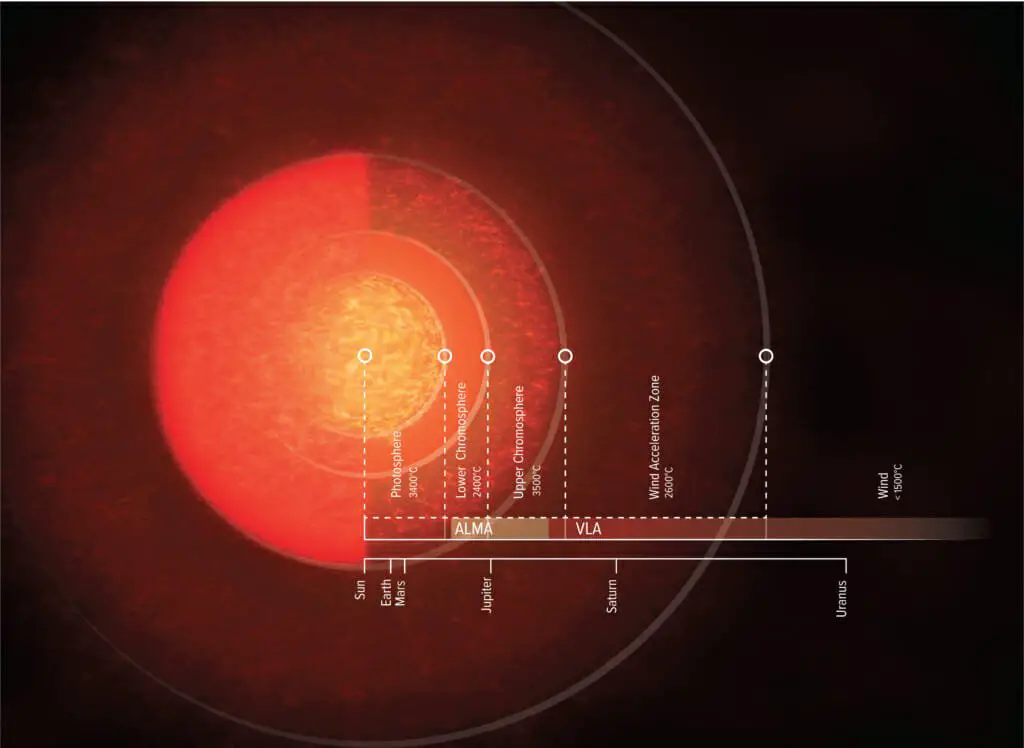

アルマ望遠鏡による観測では、アンタレスの彩層が星の中心から半径にして2.5倍のところまで広がっていることが明らかになりました。恒星の表面(光球)のすぐ外側にある彩層は、星の内部から湧き上がる対流によって生じる磁場や衝撃波によって加熱されている領域です。太陽の彩層は半径の200分の1程度の厚さしかなく、アンタレスの彩層がいかに大きく広がっているかがわかります。

また、アンタレスの彩層の温度は過去の可視光や赤外線による観測での推測値よりも低く、最大でも摂氏3500度ほどであることもわかったといいます。これは太陽の彩層における摂氏約2万度という温度よりもずっと低く、オゴーマン氏は「恒星としてはぬるい温度」と表現しています。

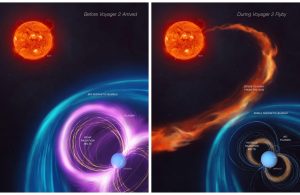

いっぽうVLAによる観測では、恒星風として吹き出したガスがアンタレスの伴星(アンタレスB)の重力による影響も受けながら、アンタレスの12倍もの範囲にまで広がっている様子が捉えられました。発表では、恒星風には星の内部で作られたさまざまな元素が含まれており、そのなかには生命にとって欠かせない元素もあることから、赤色超巨星から拡散するガスの様子を知ることは生命の材料を研究する上でも重要なことだとしています。

なお、アンタレスはその大きさの割に太陽系に近いことから、ヨーロッパ南天天文台(ESO)の「超大型望遠鏡(VLT)」によってその表面が詳細に観測されています。ESOによると、アンタレスは誕生時に太陽の15倍の質量があったとみられるものの、現在までに太陽3個分の質量を失ったとされています。

Image Credit: AIP/J. Fohlmeister

Source: 国立天文台 / ALMA / ESO

文/松村武宏