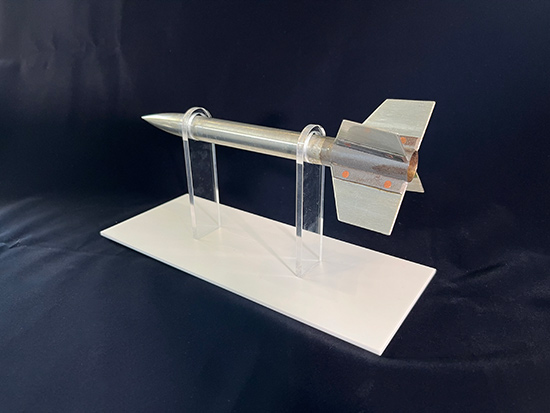

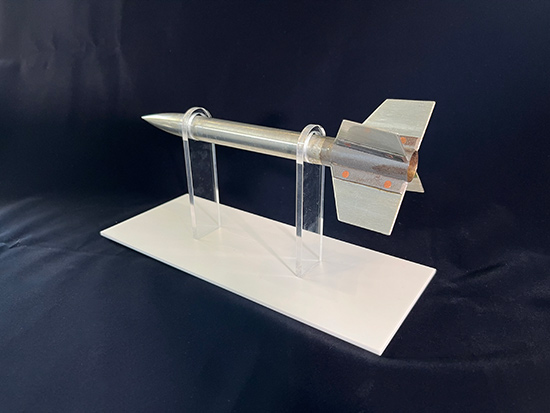

「ペンシルロケット」は、日本の宇宙開発の歴史において重要な位置を占めている超小型ロケットです。実物(実機)の大部分は、発射実験に関わった人々の手に渡っていると推定されており、全200機のうち、所在が分かっているのはごくわずかです。

公開での発射実験から70年目の節目の年である2025年3月21日、株式会社IHIは、自社が所有しているペンシルロケットについて、尾翼筒が実物であると鑑定されたことを公表しました。実物の発見は18機目であり、尾翼筒に限定すると15機目となります。

実物であると鑑定された尾翼筒は、普段はIHIの博物館「i-muse」(東京・江東区)にて展示されていますが、2025年3月21日から4月21日までは、国分寺市役所で開催されている『ペンシルロケット展』にて展示されています。

日本の宇宙開発の始まりに位置する「ペンシルロケット」

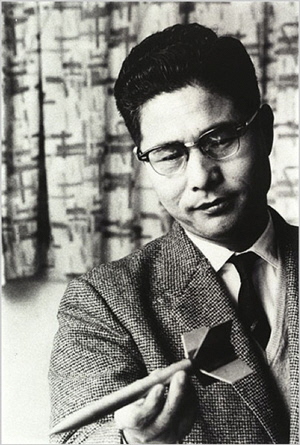

1945年の第二次世界大戦での敗戦後約7年間、日本での航空機の研究は禁止されていました。研究が解禁された頃には世界初のジェット旅客機が就航しているなど、時代はジェット機に移りつつありましたが、東京大学生産技術研究所に所属していた糸川英夫氏は、完全に後追いの状態となっているジェット機より、アメリカで開発が始まったばかりのロケットならば、新たな移動手段としての後追いではない研究ができる可能性を見いだせると考えました(糸川氏が当初目指していたのは、ロケットで旅客を移動する「ロケット旅客機」に関する構想でした)。

ロケットという単語すらあまり知られていない時代において、研究開発は難航しましたが、いくつかの会社の協力と手元にある材料を使い、全長23cm・直径1.8cm・重量200gという超小型ロケットが開発されました。これが「ペンシルロケット」です。

1955年2月末、糸川氏は東京都国分寺市(当時は北多摩郡国分寺町)にあった銃器試射用のピット(半地下壕)をペンシルロケットの発射試験場にすることを決め、ピットの改造とペンシルロケットの試射も実行されました。そして同年4月12日、関係官庁・報道関係者への公開の下で初めてとなるペンシルロケットの水平発射実験が行われました。一般的にはこの4月12日が「戦後の日本では初となるロケット発射実験が行われた日」と見なされています。一例として、発射実験が行われた国分寺市はこの日を「国分寺ペンシルロケット記念日」と定めています。

糸川氏の言葉を借りれば「ごく軽い気持ちで、道楽半分、おもちゃでもつくるような気持でスタートした」ペンシルロケットでしたが、実際には小さいながらもロケットの基本要素を全て揃えており、初期の実験を行う機体として非常に適しています。加えて、導線を張った紙を突き破らせる水平発射を行い、それをハイスピードカメラで撮影することで、ロケットの軌道を左右する速度・加速度・重心や尾翼形状の影響などを測定することが可能であることを見出しました。手元にある材料で作れることから繰り返し実験してもコストが低く抑えられ、ピット内で水平発射することでペンシルロケットが想定外の方向に飛んでしまうおそれも低く、少ない人数で実験ができることも強みでした。

ペンシルロケットは、日本のロケット開発の黎明期において重要な立ち位置にあります。この成果から、ペンシルロケットは、2024年に一般社団法人航空宇宙学会により「航空宇宙技術遺産」に認定されており、糸川氏は「日本の宇宙開発・ロケット開発の父」と呼ばれるようになりました。

また、糸川氏は、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が打ち上げた小惑星探査機「はやぶさ」の探査天体である25143番小惑星「イトカワ」の名前の由来ともなっています。実は、イトカワが分類される地球近傍小惑星の名前は、原則として神話に由来する名前のみが付けられるルールになっており、実在した人物に因んだ命名は極めて異例です。知名度のある例外であるため、これは後続の小惑星探査機「はやぶさ2」が探査する98943番小惑星「トリフネ」の命名キャンペーンにも影響を与えました。

- はやぶさ2の探査予定小惑星に「トリフネ」と命名! 日本神話の神に由来(2024年9月26日)

- 乾いた小惑星「イトカワ」から液体の水の間接的な証拠を発見 ありふれた小惑星に水があった証拠(2023年6月20日)

18機目のペンシルロケットの実物が見つかる!!

ペンシルロケットは、その派生形も含めて200機ほどが作成されたとされています。実物(実機)の一部は博物館や公的機関が所有していますが、大半は東京大学生産技術研究所の元職員や宇宙科学研究所(ISAS)のOBの手に渡り、個人的に所蔵されていると考えられています。このため多くの所在が不明であり、現存が確認されているものはわずか17機に留まっています。関係者の高齢化も進み、貴重な歴史的試料が失われるおそれが年々高まっています。

初の公開発射実験から70年目の節目を迎えた2025年の1月15日、国分寺市などは『ペンシルロケットを探せ』と題したキャンペーンを展開し、ペンシルロケットの実物捜しを開始しました。こうした状況の中で株式会社IHIは、自社が所有し、普段は自社の博物館「i-muse」にてレプリカとして展示しているペンシルロケットの鑑定を依頼しました。

その結果、レプリカとされていたものの一部、尾翼筒部分が実物であることが確認されました。尾翼筒の実物が見つかったのは2015年以来10年ぶりとなります。鑑定を行った国立天文台の阪本成一氏によれば、10年ほど前から本物である可能性に気づいていたものの、今回のキャンペーンを通じて鑑定する機会を得て、正式に本物であることが確認できたとのことです。

ペンシルロケットの実物の発見はこれで18機目であり、尾翼筒部分に限定すると15機目となります。また、IHIの子会社である株式会社IHIエアロスペースもペンシルロケットの実物を所有しているため、IHIの関連会社が所有する2機目の実物でもあります。IHIエアロスペースが所有するペンシルロケットは、2005年に野口聡一宇宙飛行士と共にスペースシャトル「ディスカバリー」(STS-114)によって宇宙へと運ばれ、地球を周回したものとして知られています。

実物の今後の公開予定

今回発見された尾翼筒には、燃料の吹き抜けを防ぐための「燃料押さえ板」が含まれており、発射実験に使われることが想定されていたと見られていますが、実際に発射されたかどうかは不明です。仮に発射されたものである場合、燃料全量・尾翼角5度の条件で行われた全5回の発射実験のどれかに使われたものであることになります。

また、レプリカであるノーズ部分を含めた構成は「Full-25D」(ジュラルミン製ノーズ・燃料全量・尾翼角5度)であり、これは先述したIHIエアロスペース所有のものと同じ構成です。

今回実物と鑑定されたペンシルロケットは、普段はi-museにて展示されていますが、2025年3月21日から4月21日までは、国分寺市役所で開催されている企画展『ペンシルロケット展』にて展示されています。その後は同年4月下旬にi-museにて展示が再開される予定です。

文/彩恵りり 編集/sorae編集部

参考文献・出典

- 『IHIが所有するペンシルロケットについてお知らせ』(株式会社IHI)

- 『ペンシルロケット実機(部分)の発見について』(国分寺市)

- 『ペンシルロケットを探せ』(国分寺市)

- 『ペンシルロケットと糸川英夫』(国分寺市)

- 『日本の宇宙開発の歴史[宇宙研物語]』(JAXA / ISAS)

- 糸川英夫『ペンシル・ロケットの計画と飛翔試験結果総合報告』(生産研究)