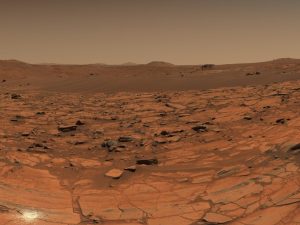

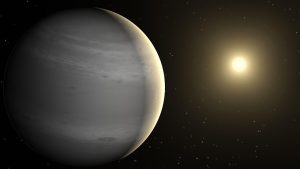

こちらは「おおぐま座(大熊座)」の方向約6000万光年先の渦巻銀河「UGC 5460」です。中央部分の明るい棒状構造を取り囲む渦巻腕(渦状腕)は不規則な形をしていて淡く、はるか向こう側に存在するいくつもの遠方銀河がUGC 5460を透かして見えています。

近年UGC 5460で観測された2つの超新星のうち1つは変光星かも?

この画像は「ハッブル宇宙望遠鏡(Hubble Space Telescope: HST)」の「広視野カメラ3(WFC3)」で取得した観測データを使って作成されました。

ヨーロッパ宇宙機関(ESA)によると、UGC 5460では近年になって2つの超新星とみられる現象「SN 2011ht」と「SN 2015as」が観測されています。

2015年11月に発見されたSN 2015asは、大質量星が起こすタイプの「II型超新星」だったと考えられています。II型超新星は進化した大質量星内部の核融合反応によって鉄のコア(中心核)が生成されるようになった頃、核融合のエネルギーで自重を支えることができなくなったコアが崩壊し、その反動によって恒星の外層が吹き飛ぶことで爆発に至る現象だと考えられています。ちなみに、SN 2015asを発見したのは日本のアマチュア天文家である西村健市さんです。

一方、2011年9月に発見されたSN 2011htも同じように恒星のコアが崩壊することで発生した超新星爆発の一種(IIn型超新星)だった可能性があるものの、「高光度青色変光星(Luminous Blue Variable: LBV)」と呼ばれる大質量の変光星が起こした増光現象だった可能性も考えられるといいます。もしも高光度青色変光星であれば生き残った恒星を見つけられる可能性があることから、ハッブル宇宙望遠鏡による追加観測が行われる予定だということです。

冒頭の画像は“ハッブル宇宙望遠鏡の今週の画像”として、ESAから2025年2月17日付で公開されています。今年(2025年)の4月で打ち上げから35周年を迎えるハッブル宇宙望遠鏡、今後の活躍にもまだまだ期待がかかります!

- まるで星空を覆う白いベール ハッブル宇宙望遠鏡が撮影したタランチュラ星雲(2025年2月10日)

Source

- ESA/Hubble - A spiral hiding an impostor

- 国立天文台(NAOJ) - 日本人が発見した超新星一覧

文/ソラノサキ 編集/sorae編集部