地球の公転軌道は長い時間の中で少しずつ変化することが知られており、過去に起きた極端な気候変動の原因となっているのかもしれません。しかし、公転軌道の変化を数学的に解析することは困難であり、過去の公転軌道を正確に予測できるのは5000万~1億年前までが限界であると考えられてきました。

しかし、オクラホマ大学のNathan A. Kaib氏とボルドー大学のSean N. Raymond氏によれば、地球の公転軌道を正確に予測できる期間はさらに約10%ほど短くなるようです。これまでの計算ではあまり考慮されていなかった、太陽系の近くを恒星が通過したことで巨大惑星の軌道が乱される影響を考慮した両氏は、5000万年より短い期間であっても正確な軌道予測が困難であることを突き止めました。

■地球の公転軌道を長期的に予測することは難しい

2024年はうるう年であり、前後の年と比べると1年の長さが1日だけ違います。ただし、これは地球の公転軌道が変化したわけではなく、地球の1年には約365.242日と端数があるため、その調整のために設けられた日数です。実際、地球やその他の惑星の公転軌道は安定しており、公転に関する数値 (公転の周期や軌道の形、およびそれらの変化率など) は、短期的にはほぼ固定の値と見なしても問題ありません。

しかし、数千万年以上という長い時間スケールの場合にはそうではありません。太陽と全ての惑星はお互いに重力で引っ張り合っているため、公転軌道の性質はごくわずかながら変化していきます。短期的には無視できるほどの小さな変化も、数千万年以上という長い時間スケールとなれば大きな変動として顕在化します。

惑星の公転軌道の変化のように、初期条件のごくわずかな違いが最終的に予測できないほど大きな結果の違いをもたらす数学の分野を「カオス力学」と呼びます。カオス力学が適用される非常に身近な例は天気予報です。明日の天気はほぼ正確に予測できても、1週間後の天気予報は大きく外れることもあるのは、気象現象がカオス力学の典型的なケースであるためです。

惑星の公転軌道も本質的にカオス力学であるため、はるかに遠い昔や未来の公転軌道を予測することは本質的に不可能です。効率の良い計算方法の開発やコンピューターの計算能力の向上によって予測できる範囲はどんどん向上しているものの、それでも過去の地球の公転軌道を正確に計算できるのは、これまで約5000万~1億年前までが限界であるとされてきました。

このような公転軌道の変化で特に関心がもたれるのは、どの程度のきつい楕円形になるかです (軌道離心率の変化) 。公転軌道がより楕円形になれば、太陽に対して最も近づく時と最も遠ざかる時の差が大きくなるため、地球の気候を直接変化させる可能性もあるからです。

特に関連性が指摘されているのは、今から約5600万年前に起きた「暁新世-始新世温暖化極大」です。この頃の地球の平均気温は現在より5~8℃も高く、多くの生物に絶滅または生息域の拡大という影響を与えたと言われています。暁新世-始新世温暖化極大が起こった理由は、具体的な証拠が見つかっておらず不明です。地球の公転軌道の変化は証拠が残りにくいため、逆説的に有力な候補となります。

■恒星を考慮したモデルで詳しく計算

Kaib氏とRaymond氏の研究チームは、惑星の公転軌道の変化に関する計算に、重要な前提が欠けていることを指摘しました。公転軌道の変化に関する多くの計算は、太陽系の中の天体の動きのみを考慮しており、周りには何もないことを前提としています。これは前提条件を簡単にすることでコンピューターでの計算時間を短くするための工夫です。実際の太陽系は孤立しておらず、天の川銀河の中を周回していますが、このことを考慮した場合は計算があまりにも複雑になるため、これまであまりタッチできない領域となっていました。

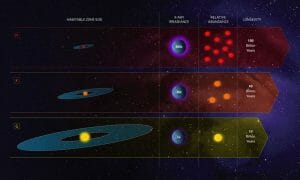

天の川銀河に属する個々の恒星は、銀河の中をほぼ同じような向きと速度で運動していますが、実際にはわずかな違いがあります。このため、太陽の近くを別の恒星が通過することがあります。その距離は、100万年ごとに約0.8光年 (5万au / 7兆5000億km) 以内、2000万年ごとに約0.2光年(1万au / 1兆5000億km)以内であると言われています。

恒星がここまで接近すると、太陽系の外側を公転する4つの巨大惑星(木星・土星・天王星・海王星)の軌道をごくわずかながら変化させると考えられています。例えば、海王星の公転軌道の現在の形は、その約3分の1が、過去数十億年間の間に接近したいくつもの恒星の影響であると考えられています。そして、巨大惑星はそれだけ重力が強いため、巨大惑星の公転軌道が乱されれば、内側を公転する地球などの公転軌道を乱すことに繋がります。

■軌道予測がこれまでよりもっと難しくなることが判明

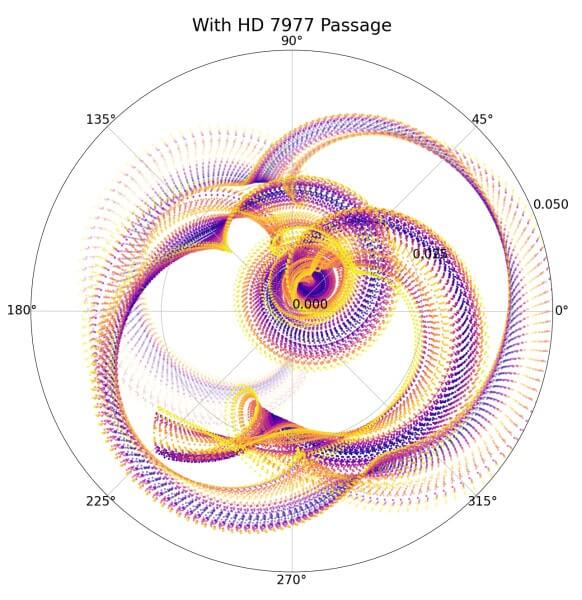

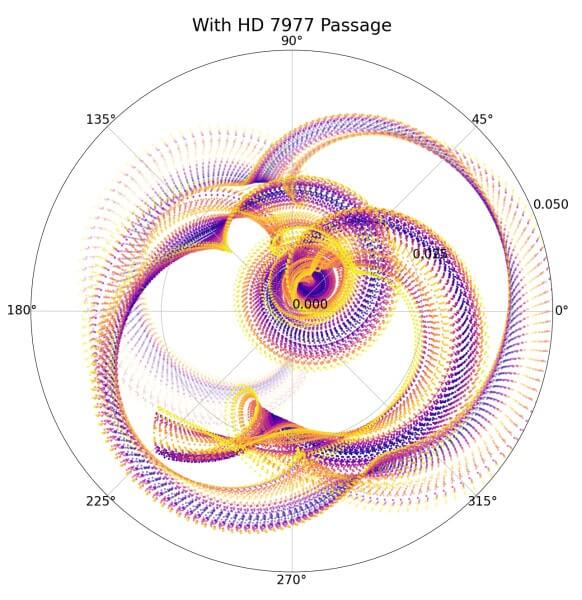

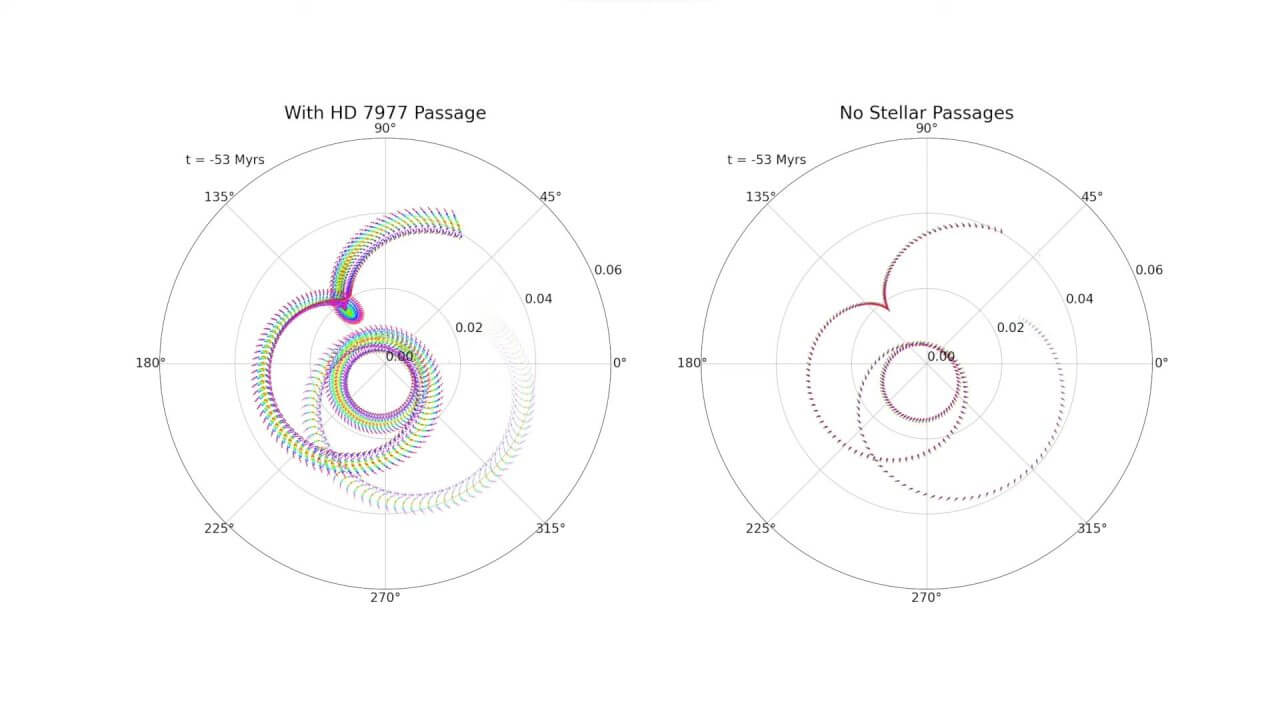

Kaib氏とRaymond氏は今回、惑星の公転軌道の予測モデルに恒星の通過を加えたシミュレーションを行いました。モデルでは、100万年当たり18個の恒星が1パーセク(約3.3光年)以内を通過すると仮定しました。その結果、恒星の通過による巨大惑星の公転軌道の変化、そしてそれによって起こる地球の公転軌道の変化はかなり大きいことが分かりました。

特に注目されるのは「HD 7977」という恒星の接近です。太陽とほぼ同じ質量を持つHD 7977は、約280万年前に太陽に接近したと考えられています。ただし、接近距離の推定には幅があり、最も近い場合では約0.06光年(4000au / 6000億km)、最も遠い場合では約0.5光年(3万1000au / 4兆5000億km)であると推定されています。

HD 7977の接近距離について様々な仮定を行ってシミュレーションを行ったところ、接近距離が比較的近い場合、地球の公転軌道の変化が早い段階で予測が困難になることが分かりました。Kaib氏とRaymond氏は、接近距離の推定に幅があることも考慮して総合的に考えると、地球の公転軌道について精度の高い推定が可能な期間は最大で約10%短くなると考えています。

冒頭に述べた約5600万年前の暁新世-始新世温暖化極大は、5000万年前までは地球の公転軌道が正確に予測できるという前提の下、公転軌道の変化が原因であるという説が提唱されました。しかし、今回の研究で示されたように、正確に予測可能な範囲が1割も短くなってしまうと、前提の一部が成立しないことになります。これまでの説を否定するほどの重大な問題ではないものの、これは留意すべき結果でしょう。

今回の研究は、これまでのモデルで省かれてきた恒星の影響を盛り込む重要性を示しています。計算の困難さや時間がかかりすぎる問題は技術革新によって徐々に改善されていますし、恒星の接近距離の不確実さもより正確な観測によって縮まるでしょう。今後の惑星軌道の予測モデルでは、恒星の存在は必須となるかもしれません。

Source

- Nathan A. Kaib & Sean N. Raymond. “Passing Stars as an Important Driver of Paleoclimate and the Solar System's Orbital Evolution”. (The Astrophysical Journal Letters)

- Nathan Kaib. “Passing Stars Altered Orbital Changes in Earth, Other Planets”. (Planetary Science Institute)

文/彩恵りり