太陽の昇る方角と沈む方角の季節変化

太陽は一般的に東の方角から昇り、西の方角に沈みます。しかし、季節の変化に伴い、太陽の昇る(沈む)方角も微妙に変化します。

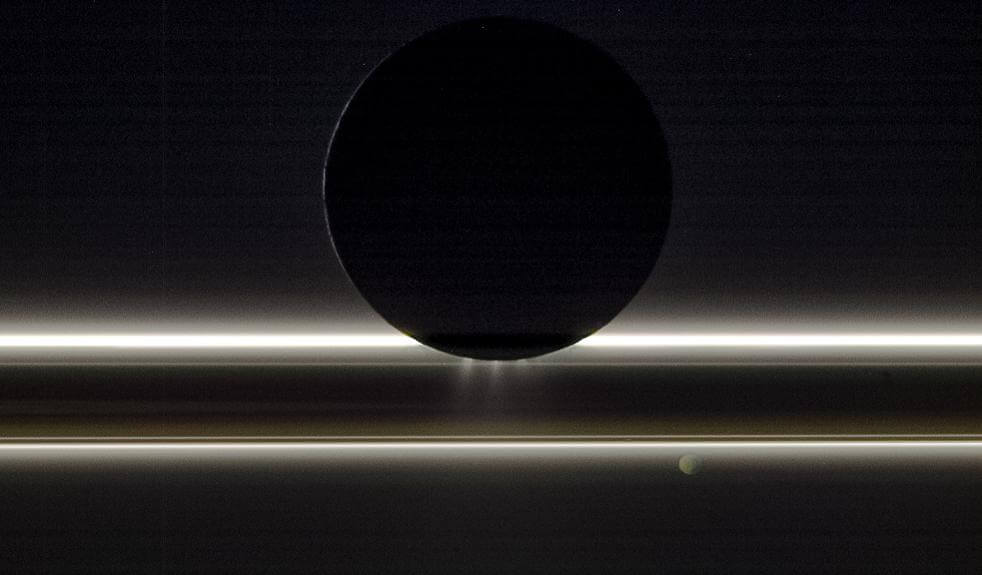

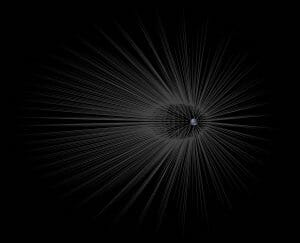

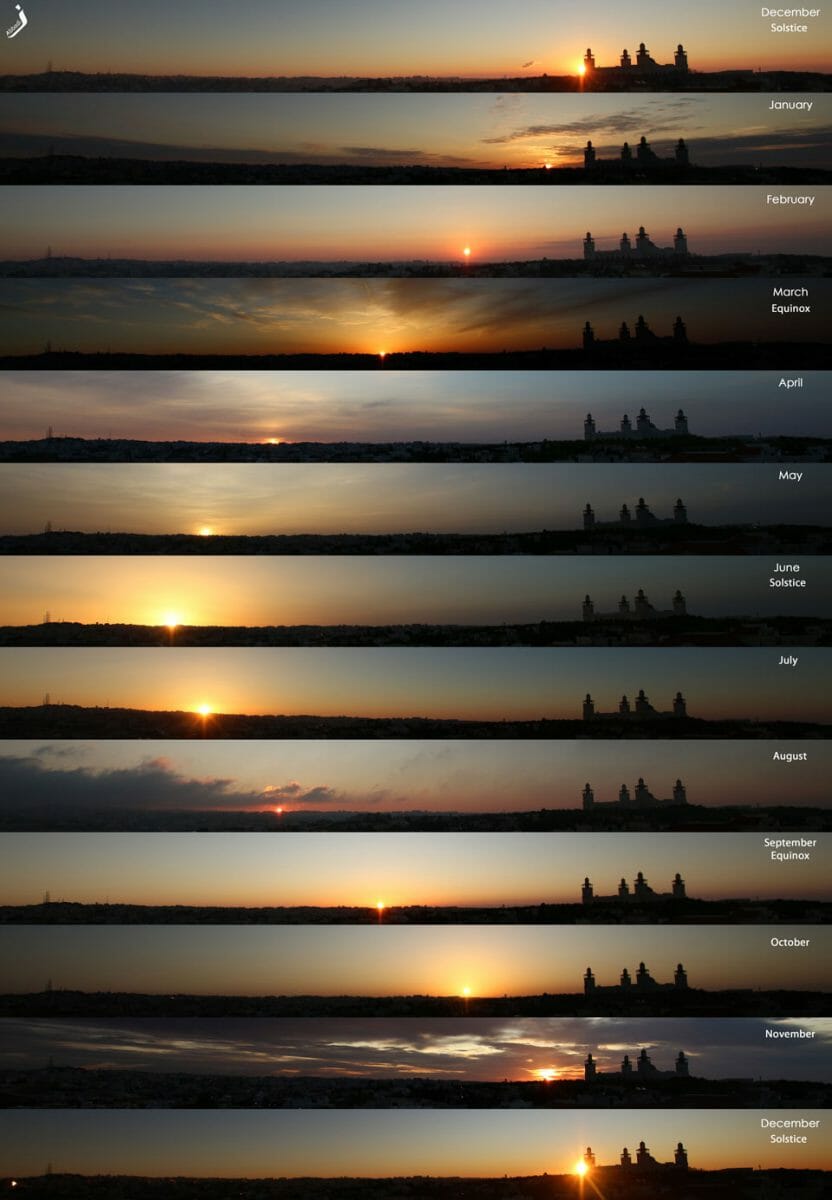

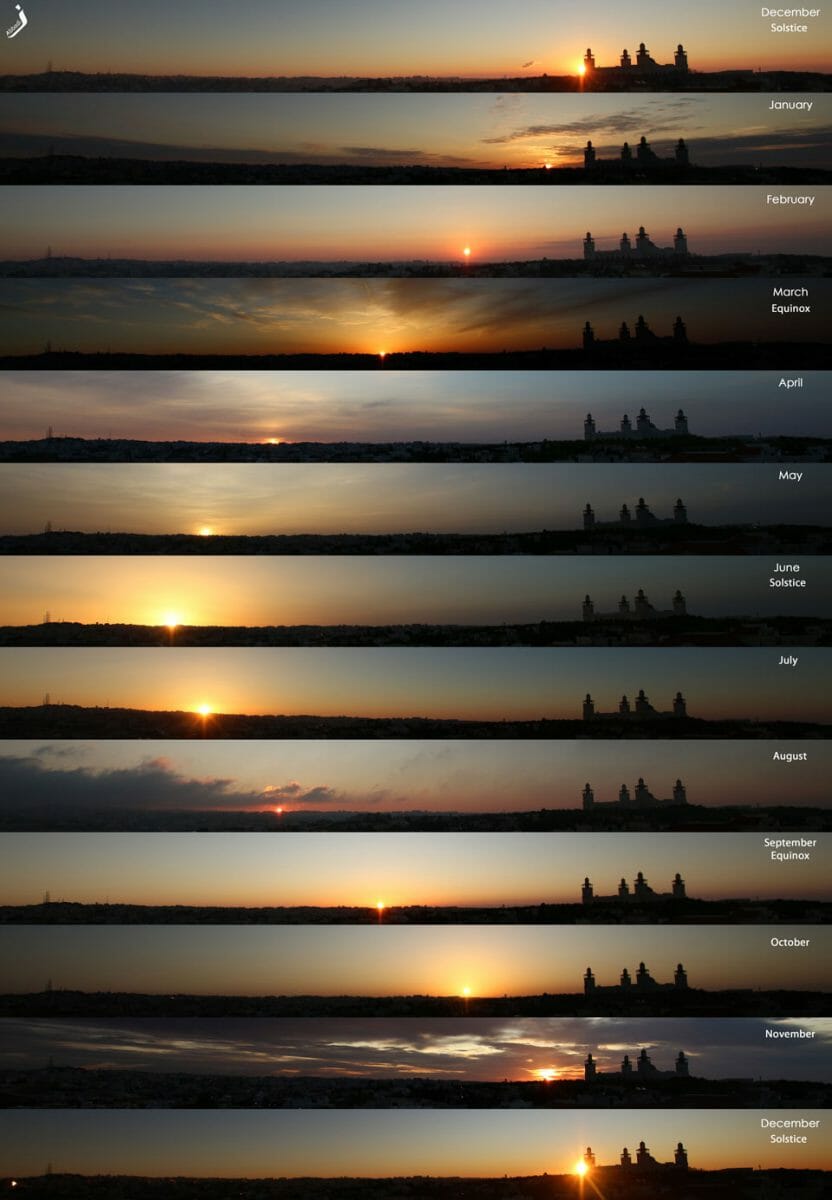

毎月の日の出の変化を捉えた画像

こちらの画像は、2018年12月の冬至から2019年12月の冬至まで、毎月の日の出を撮影したもので、太陽の昇る方角の変化を詳細に示しています。

ヨルダンの首都アンマン近郊で定点撮影されたこの画像では、カメラが常に真東を向くように固定されています。画像の左側が北、右側が南の方角を示しており、以下のような変化が観察されます。

- 12月の冬至頃:日の出が最も南寄り

- 6月の夏至頃:日の出が最も北寄り

- 3月の春分、9月の秋分頃:太陽は真東から昇り、真西に沈む

日の入りの方角の変化

カメラを真西に向けて撮影すると、左側が南、右側が北の方角となり、日の入りも同様の変化を示します。具体的には以下のようになります。

- 冬至頃:日の入りが最も南寄り

- 夏至頃:日の入りが最も北寄り

季節と日照時間の関係

北半球では、冬至の頃に日照時間が最も短くなります。しかし、最も寒い時期は冬至の後に訪れることが多く、これは「季節の遅れ」と呼ばれる現象によるものです。地球や大気が熱を蓄える性質があるため、地表の温度変化は日射量の変化よりも遅れて現れます。その結果、最も寒い時期は1月から2月にかけて訪れます。

同様に、夏至の頃には日照時間が最も長くなりますが、最も暑い時期は夏至の後の7月から8月にかけてとなります。

至点・分点と文化的意義

夏至と冬至は「至点(solstice)」、春分と秋分は「分点(equinox)」と呼ばれ、多くの文化圏で季節の節目として重要視されています。これらの日を祝う風習も世界各地で見られ、文化的な行事や祭りが行われます。

補足説明

季節の遅れ:地表や海洋、大気は熱容量が大きいため、日射量の増減に対して気温の変化が遅れて起こります。これにより、最も寒い時期や最も暑い時期は至点の後に訪れます。

関連記事

Source

- Image Credit: Zaid M. Al-Abbadi

- APOD - Sunrises Around the Year

文/吉田哲郎 編集/sorae編集部