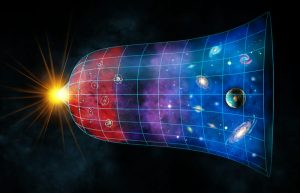

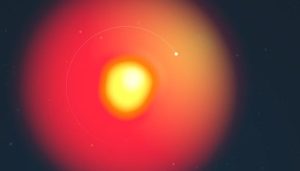

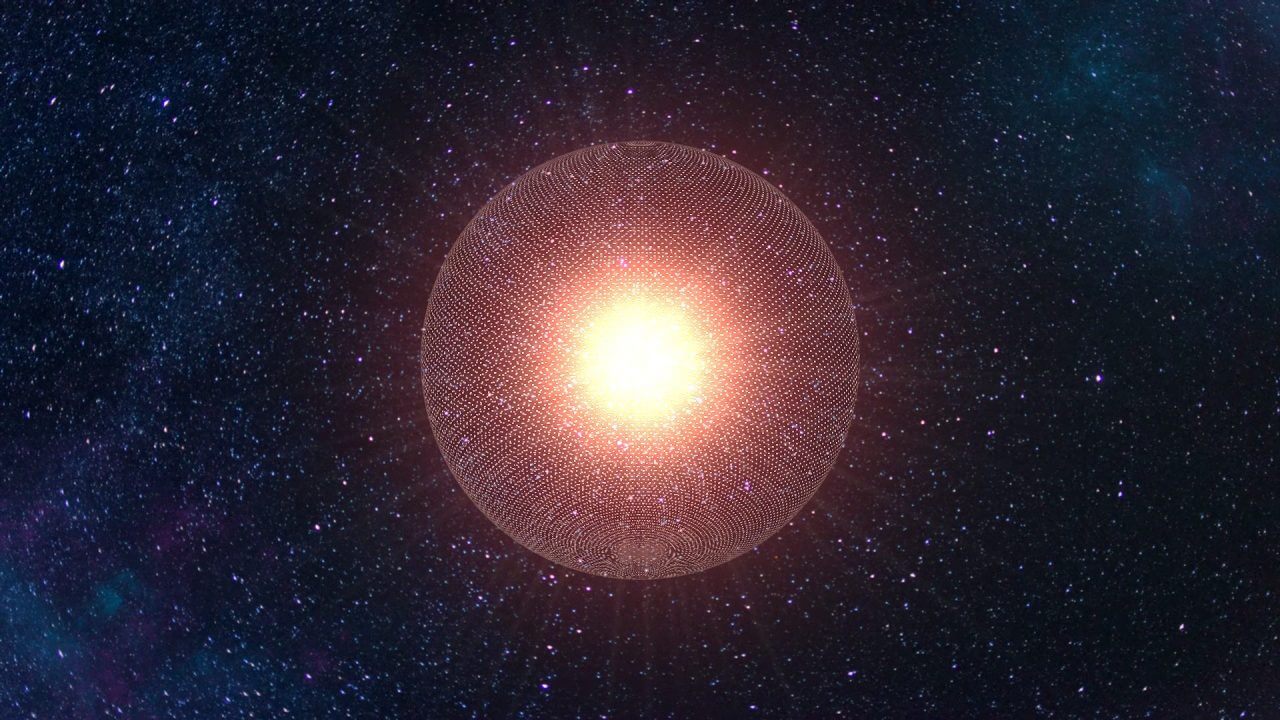

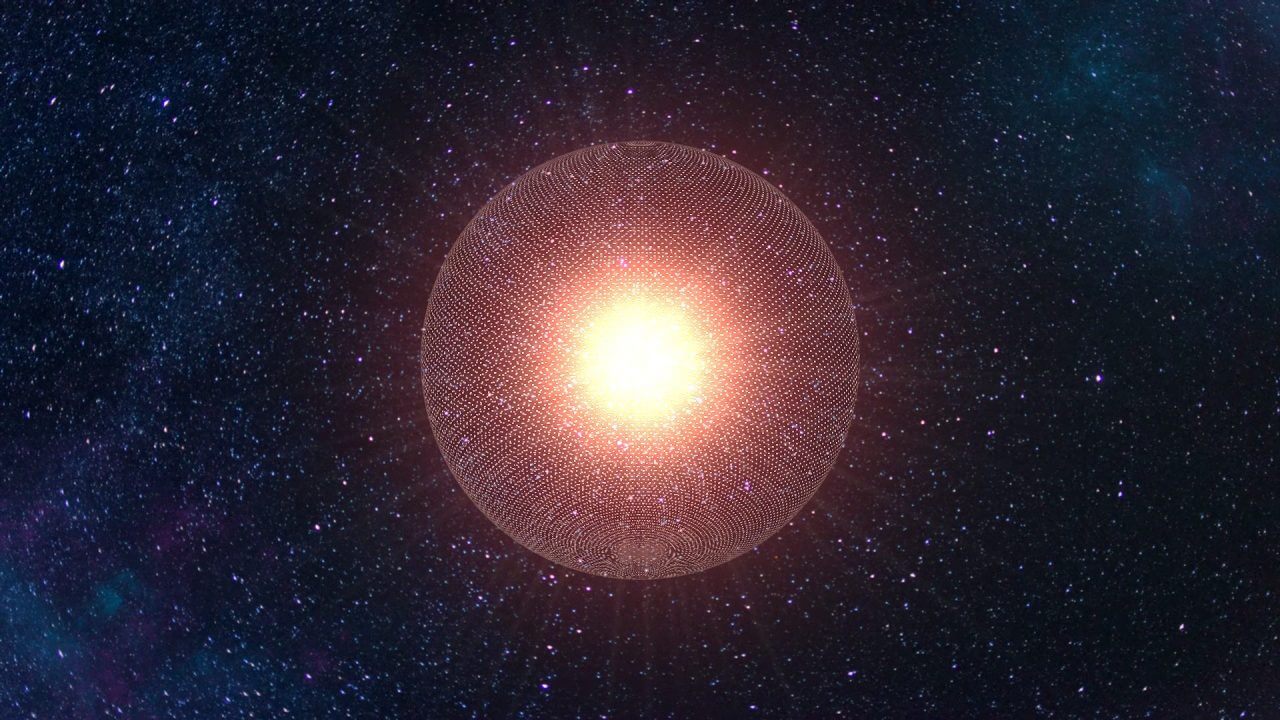

非常に高度な文明が建造すると予想されているものの1つに、恒星から放出される全てのエネルギーを利用するための巨大な構造物「ダイソン球(Dyson sphere)」があります。ダイソン球は赤外線の形で熱を排出するので、遠く離れた地球から完成したダイソン球を観測した場合、赤外線を過剰に多く放出する “恒星” として観測されるでしょう。

ダイソン球を捜索する「プロジェクト・ヘーパイストス (Project Hephaistos)」は、地球から比較的近い距離にある恒星約500万個を対象にダイソン球の捜索を行いました。その結果、ダイソン球の可能性を否定できない天体が7個見つかりました。もちろん、現段階では単なる自然天体である可能性の方がずっと高く、ダイソン球を実際に見つけた可能性は低いでしょう。しかしそれでも、かなり変わった性質を持つ恒星を発見したことになるため、興味深い発見と言えます。

高度な文明が作っているかもしれない「ダイソン球」

文明は発達すればするほど必要とするエネルギーが多くなります。地球の文明よりもはるかに高度に発達した文明は、やがて恒星から放出されるエネルギーをフル活用しなければならなくなるでしょう。恒星から放たれるエネルギーを無駄なく受けるには、恒星の大部分を覆うような巨大な構造物を建築する必要があります。このような巨大構造物は、提唱者のフリーマン・ダイソンにちなんで「ダイソン球」と呼ばれています(※)。

※…ただし、フリーマン・ダイソンが1960年に提唱した概念は、今日でイメージされる球殻構造(sphere)の構造物ではなく、連結されていない小さなパーツが無数に恒星を周回しているようなイメージであることに注意が必要です。オリジナルの論文では「恒星を包む人工生物圏(biosphere)」という表現だったものの、いつからかbiosphereがsphereと勘違いされて生じた誤りです。

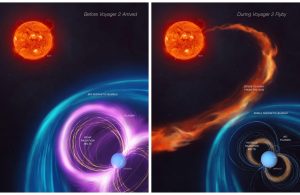

では、仮に地球外の高度な文明がダイソン球を構築していたとして、それを地球からの観測で知ることはできるのでしょうか? 例えば、完全にひとつながりの球殻構造や帯状構造のダイソン球は力学的に不安定であるため、ダイソン球には隙間があると予想されます。このため、周囲にダイソン球が構築された恒星は隙間から不規則に光が漏れることで、異常な変光周期を持つ恒星として観測されるかもしれません。そのような恒星は「タビーの星(KIC 8462852)」などいくつか見つかっていますが、砕けた天体の破片によるものであるなど、もっと普通の自然現象として説明できることが分かっています。

- 「タビーの星」の謎の減光に新説、放り出された太陽系外衛星が原因?(2019年9月19日)

「プロジェクト・ヘーパイストス」がダイソン球候補を7個発見?

ただし、原理的には他の方法でもダイソン球を発見することができます。ウプサラ大学のErik Zackrisson氏をリーダーとする「プロジェクト・ヘーパイストス」は、そのようないくつかの方法を使って天文観測のデータを分析し、ダイソン球を探索することを目的としています。ヘーパイストス(ヘパイストス)はギリシャ神話において神々の武具などを作った炎と鍛冶の神を指します。

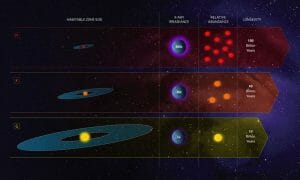

プロジェクト・ヘーパイストスは、分析方法および対象とする天体の違いによって以下の3つに分類されています。

- 銀河に属する大半の恒星がダイソン球で囲まれている銀河の探索

- 天の川銀河の中で、ほぼ完全にダイソン球で覆われた恒星の探索

- 天の川銀河の中で、部分的にダイソン球で覆われている恒星の探索

このうちIとIIIについては、すでにある程度の探索成果が発表されています。Iの対象である「大半の恒星がダイソン球で覆われている銀河」は、銀河330個あたり1個未満であることが示されています。IIIの対象である「部分的にダイソン球で覆われている恒星」は、例えば全体の90%程度を覆っているダイソン球の場合、存在数は恒星5万個あたり1個未満であるようです。このように該当する銀河や恒星が存在する確率は低く、残念ながら今のところダイソン球の発見には至っていません。

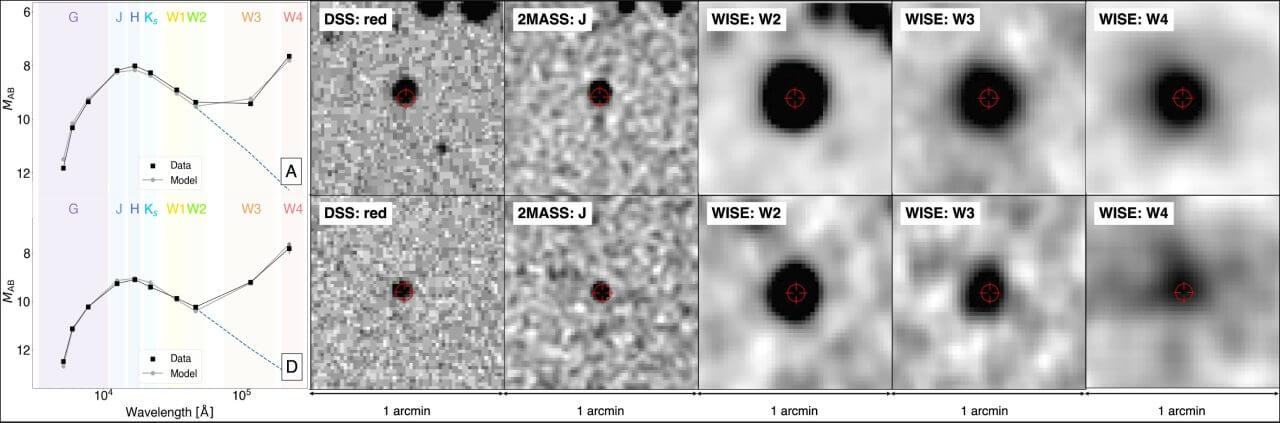

そしてプロジェクト・ヘーパイストスは今回、IIの対象である「ほぼ完全にダイソン球で覆われた恒星」についての新たな観測結果を発表しました。この研究では「ガイア」「2MASS」「WISE」といった、いずれも多数の天体を観測しカタログ化するプロジェクトの観測データを分析しています。

恒星の周囲をほぼまんべんなく覆うダイソン球が存在した場合、ダイソン球は恒星の放射をほとんど完全に遮断してしまいます。その一方で、エネルギーを変換する過程では排熱が必ず生じます。排熱は熱力学の法則によって発生するものであり、どんなに高度な文明であっても排熱をゼロにすることはできません。従って、ダイソン球を遠くから見れば、他の波長では暗いのに赤外線の波長でのみ異常に明るく見える天体として映るでしょう。

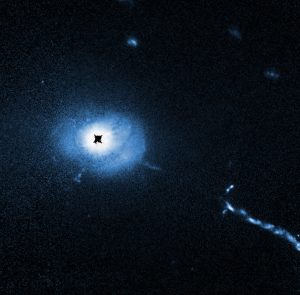

ただし、自然にダイソン球のような環境が形成されることもあります。恒星を取り囲む塵や小惑星帯はダイソン球のように恒星からのエネルギーの一部を遮断し、受けたエネルギーの一部を赤外線として放出します。また、銀河やクエーサーなど、無関係な天体が恒星の後ろ側に重なって存在する場合、そこから放出される強力な赤外線放射が混ざってしまうこともあります。ダイソン球の探索におけるこうしたノイズは、光のスペクトルを厳密に分析したり、恒星までの距離を測定したりすることで自然要因を特定して排除することができます。

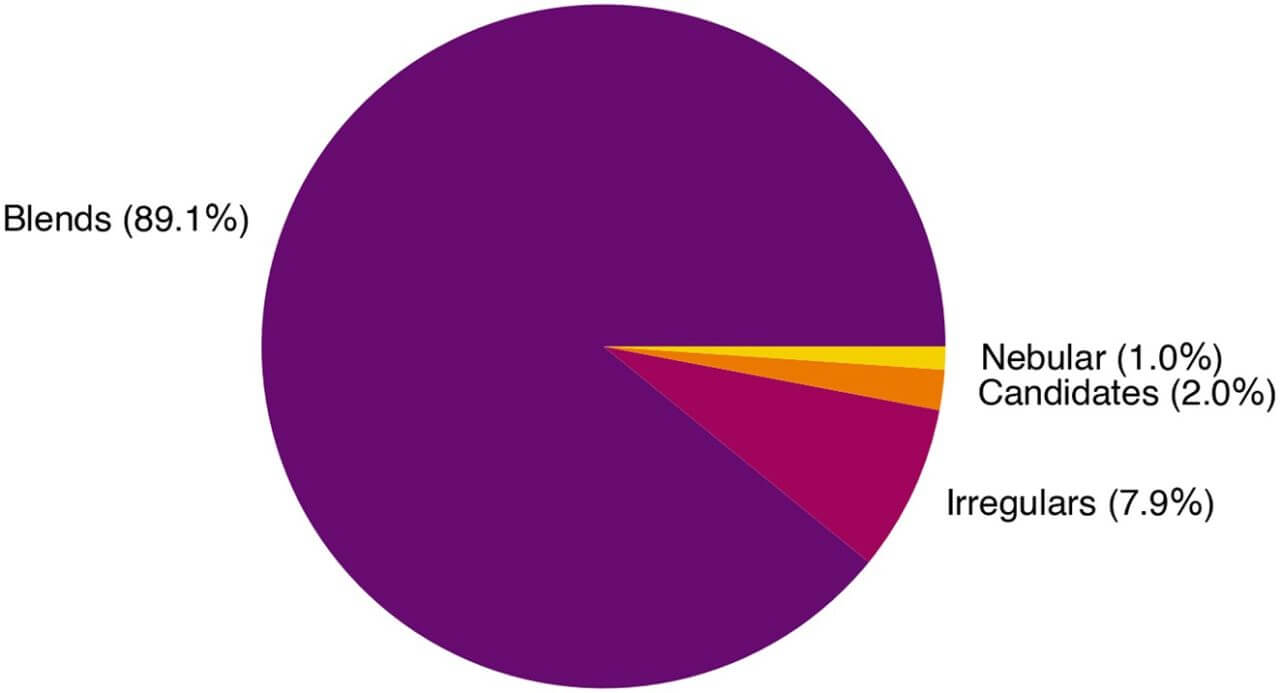

今回の研究では、最初に約500万個の恒星に対していくつかの基準で自動的にフィルタリングを行い、候補を368個まで絞り込みました。続いて、自然要因で説明可能だがフィルタリングをすり抜けてしまったノイズが含まれていないかどうか、368個の候補を手作業で1個1個精査しました。その結果、ダイソン球の可能性がある天体の候補として最終的に7個の恒星が残りました。

今回の研究で見つかった地球に最も近い位置にある候補は、地球から約466光年離れた位置にある「Gaia DR3 3496509309189181184」という恒星です。

ダイソン球ではなかったとしても面白い発見

もちろん、今回の研究だけでは7個の候補がダイソン球であるかどうかを判断することはできません。むしろ、7個ともダイソン球ではない可能性の方がずっと高いでしょう。とはいえ、仮にこの7個がダイソン球ではなかったとしても、それはそれで面白い発見です。

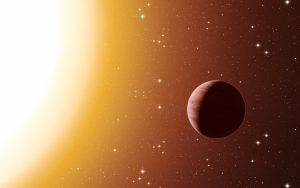

今回見つかった7個のダイソン球候補は、いずれも太陽よりもずっと軽くて暗いM型の恒星(赤色矮星)です。ダイソン球ではないと否定するには、恒星の周りを大小さまざまな岩石の破片が周回しているというのがもっともらしい説明です。しかし、そのような実例は未だに1個も見つかっていません。どうしてそこまで珍しいのか、詳しい理由は判明していません。

今回の研究を通じて見つかった天体は、今まで未発見であった「破片に囲まれたM型星」である可能性があります。今回の発見をきっかけに詳細な観測を行えば、珍しい理由を解明する研究が行えるようになるでしょう。

いずれにしても、7個の候補がダイソン球であると確定させるには、追加の観測が必須となります。その過程でダイソン球ではないと判明する可能性が高いとはいえ、天文学的に興味深い天体である可能性は残されています。

関連記事

- 天の川銀河の “裏側” に隠された銀河を発見 (2022年11月)

- 最短12年で建設可能な「小惑星ステーション」構想(2023年8月)

- マンハッタン規模の宇宙都市をコスパよく建設するアイディアとは?(2023年1月)

Source

- “Project Hephaistos”. (Uppsala University)

- Matías Suazo, et al. “Project Hephaistos – II. Dyson sphere candidates from Gaia DR3, 2MASS, and WISE”. (Monthly Notices of the Royal Astronomical Society)

- Matías Suazo, et al. “Project Hephaistos – I. Upper limits on partial Dyson spheres in the Milky Way”. (Monthly Notices of the Royal Astronomical Society)

- Erik Zackrisson, et al. “SETI with Gaia: The Observational Signatures of Nearly Complete Dyson Spheres”. (The Astrophysical Journal)

- Erik Zackrisson, et al. “Extragalactic SETI: The Tully-Fisher relation as a probe of Dysonian astroengineering in disk galaxies”. (The Astrophysical Journal)

文/彩恵りり 編集/sorae編集部