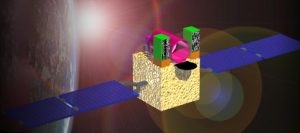

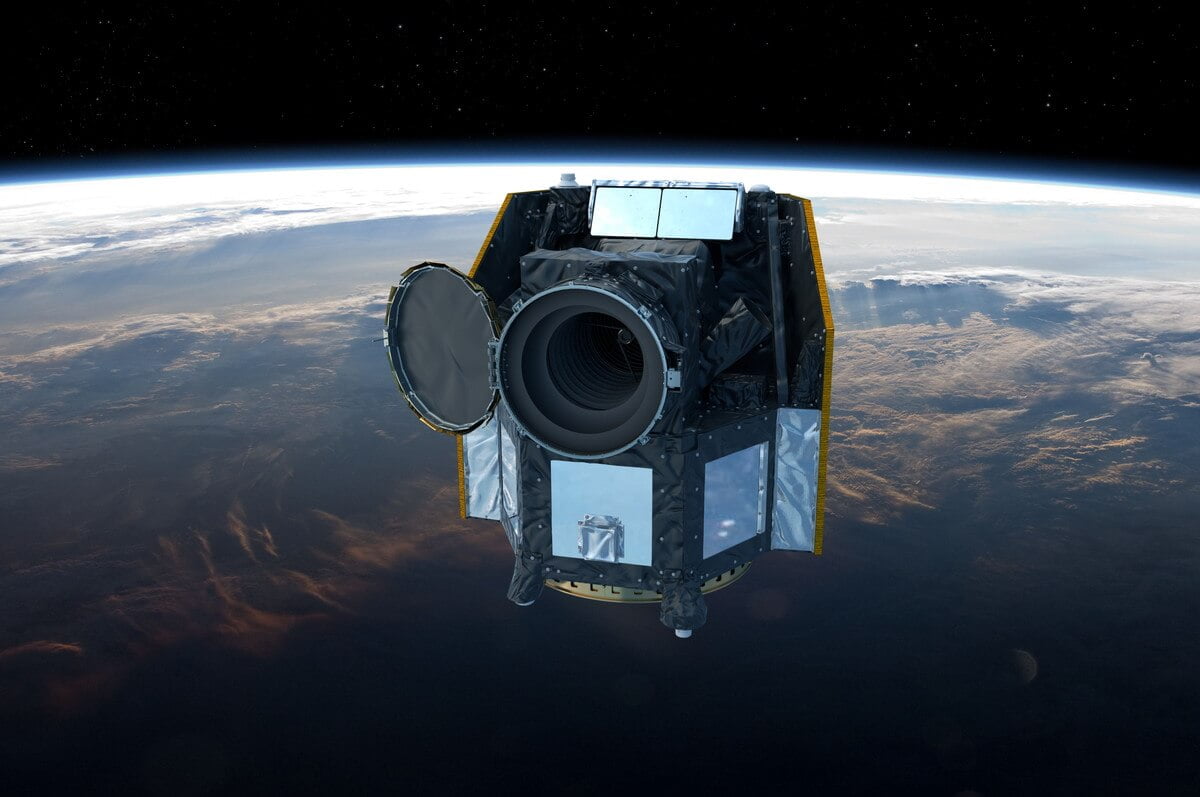

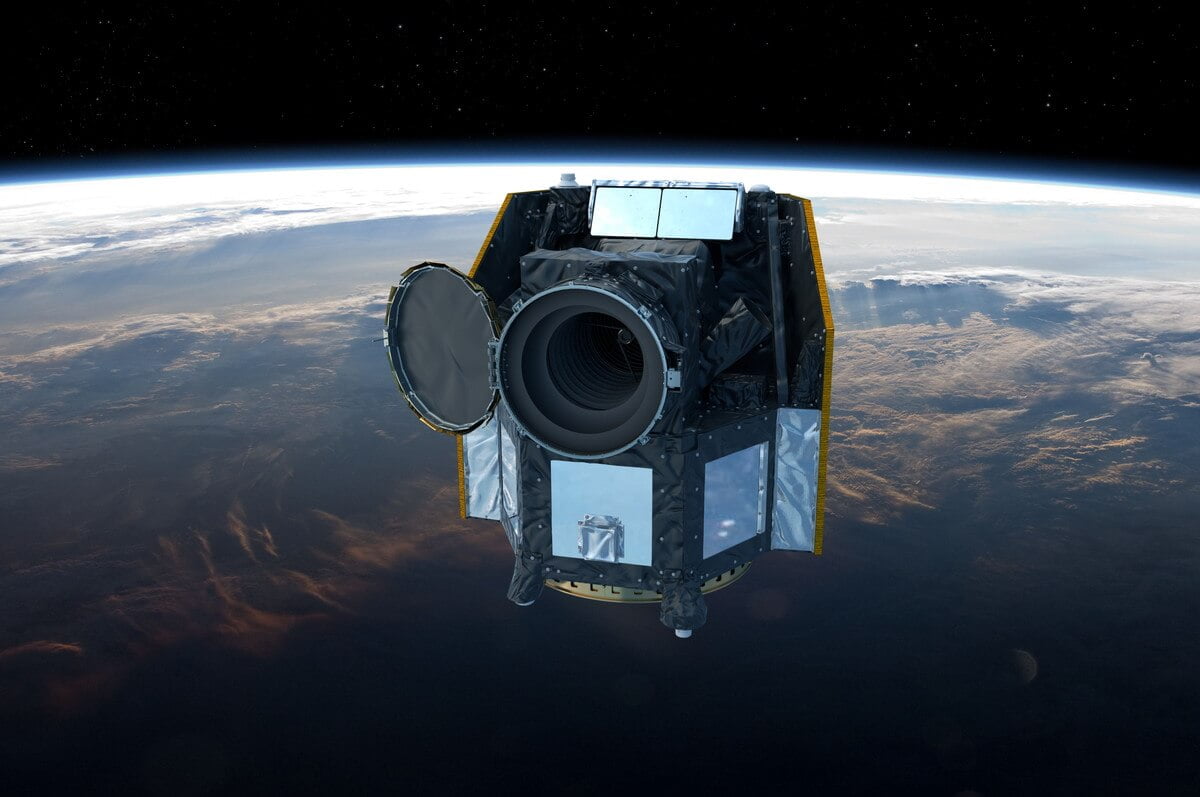

2019年12月に打ち上げられた欧州宇宙機関(ESA)の宇宙望遠鏡「CHEOPS(ケオプス)」。2020年1月下旬には望遠鏡のカバーが開放されていましたが、ついに初の観測となるテスト撮影時の画像が公開されました。

■光の変化を精密に捉えるために、あえてぼやけた星を撮る

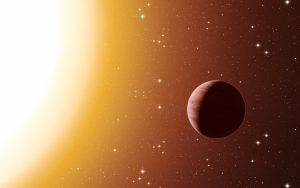

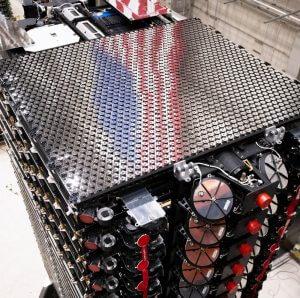

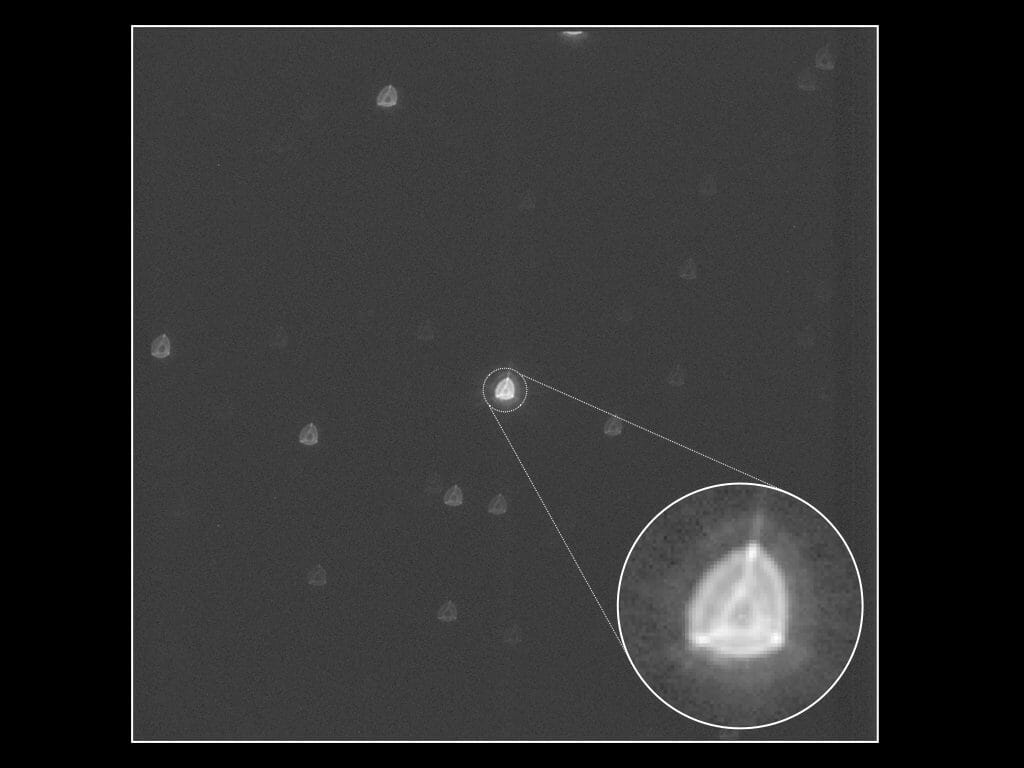

こちらが今回CHEOPSによって撮影された最初の画像です。右下に拡大表示されているのはテスト撮影のターゲットに選ばれた「HD 70843」で、かに座の方向およそ150光年先にある恒星。明らかにぼやけていますが、CHEOPSにとってはこれが正常な画像です。

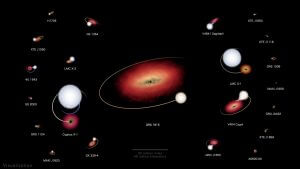

CHEOPSの主な任務は、すでに存在が知られている太陽系外惑星の直径を従来よりも高精度に測定することです。精度の高い直径と質量の値があれば、より正確な平均密度を算出することができるため、CHEOPSの観測によってさまざまな系外惑星の性質が明らかになると研究者は期待を寄せています。

系外惑星の直径を求めるには、惑星が主星(恒星)の手前を横切る「トランジット」現象が起きたときの明るさの変化を記録する「トランジット法」が利用されます。正確な直径や大気の有無などを知るにはトランジットが始まってから終わるまでの明るさの変化を精密に測定しなければなりませんが、CHEOPSではそのためにあえて「ぼやけた星」を観測する仕組みになっています。

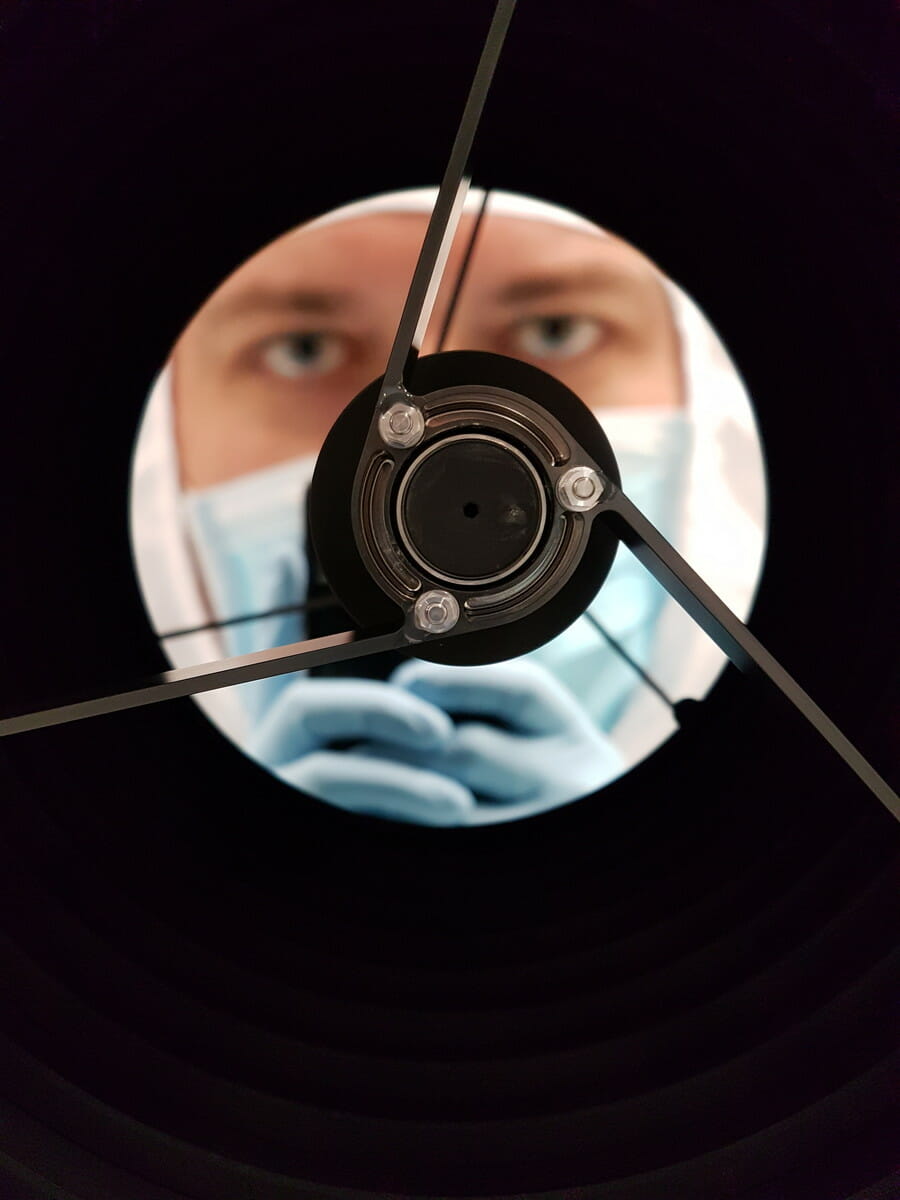

観測機器に用いられている撮像素子(CHEOPSの場合はCCD)では、光を電気信号に変換する受光素子が無数に敷き詰められています。そのため、仮にピントが合った「ぼやけていない星」を観測する場合は、星からの光を受け取る受光素子の数が少なくなることになります。

光が届いてから電気信号を発するまでの時間は、個々の受光素子によってわずかながらもばらつきがあります。トランジットの観測では現象が推移する時間を正確に把握しなければならないため、このばらつきがトランジットの精密な観測にとって無視できない影響を与えるかもしれません。

そこでCHEOPSでは、星の像をぼやけさせることで1つの星からの光をより多くの受光素子で受け取り、ばらつきの影響を抑えて観測する仕組みが採用されています。たとえば初撮影の画像ではHD 70843のぼやけた像が100ピクセル四方の範囲で捉えられていますが、これは数千から1万の受光素子で光が受け取られたことを意味します。

受光素子ごとのクセに左右されないために、あえてぼやけた星を撮るという驚きの工夫。CHEOPSの観測データをもとにした研究成果が今から楽しみです。

Image Credit: ESA/Airbus/Mission Consortium

Source: ESA

文/松村武宏