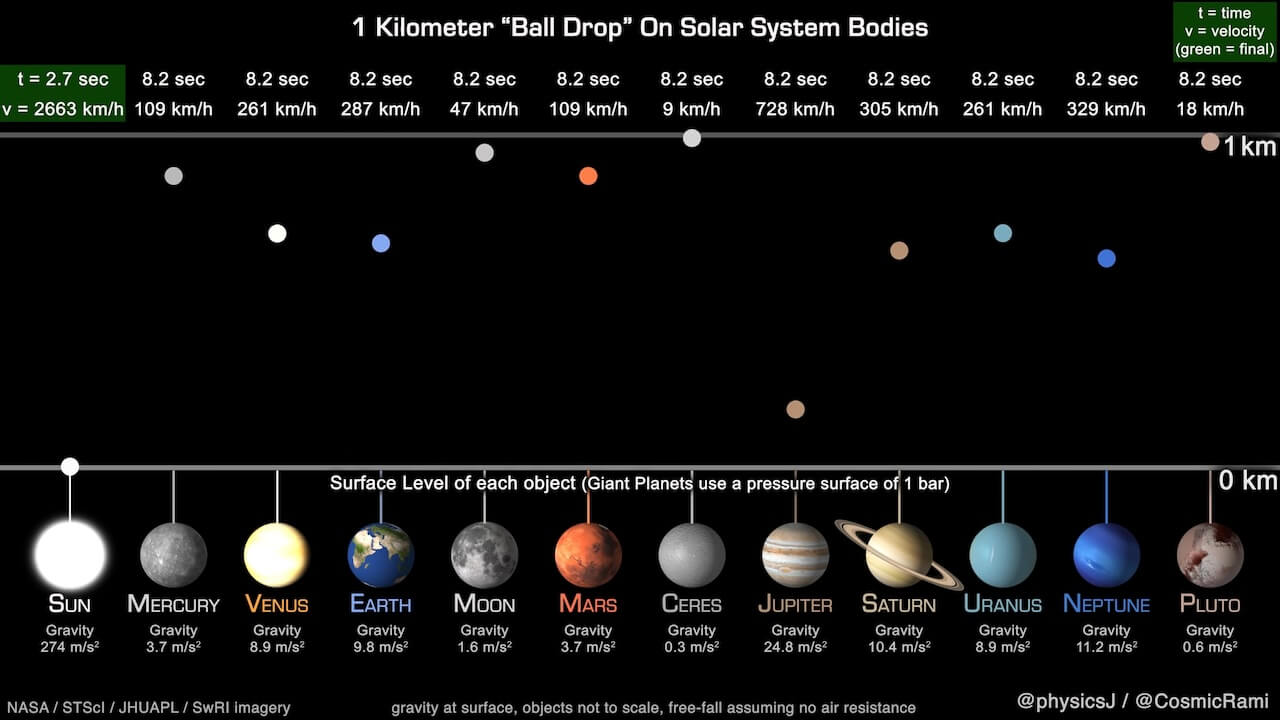

こちらは「はくちょう座(白鳥座)」の方向約4600光年先の惑星状星雲「Kohoutek(コホーテク)4-55」です。まるでSF映画のワームホールを思わせる現実離れした光景に思えますが、Kohoutek 4-55はれっきとした実在の天体です。

小さな恒星の最期を伝える宇宙に咲いたガスの花

この画像は「ハッブル宇宙望遠鏡(Hubble Space Telescope: HST)」にかつて搭載されていた「広視野惑星カメラ2(WFPC2)」で取得したデータを使って作成されました。赤色とオレンジ色は窒素、緑色は水素、青色は酸素に対応しています。

惑星状星雲は、超新星爆発を起こさない比較的軽い恒星(質量は太陽の8倍以下)が、恒星としての生涯を終える頃に形成される天体です。太陽のような恒星が晩年を迎えると主系列星から赤色巨星に進化し、外層から周囲へとガスや塵(ダスト)を放出するようになります。やがて、ガスを失った星が赤色巨星から白色矮星へと移り変わる段階(中心星)になると、放出されたガスが星から放射された紫外線によって電離して光を放ち、惑星状星雲として観測されるようになります。

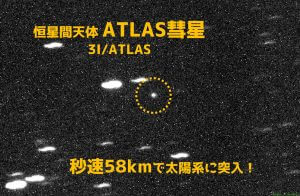

Kohoutek 4-55の「Kohoutek」は、この星雲を発見したチェコの天文学者Luboš Kohoutek(ルボシュ・コホーテク)に由来しています。コホーテクは彗星の発見者としても知られています。ESA=ヨーロッパ宇宙機関(欧州宇宙機関)によると、Kohoutek 4-55は多層構造をしています。中心部分の明るいリング構造をより暗いガスの層が囲んでいて、さらにその周りは電離した窒素が広がるハローに囲まれています。

ハッブル宇宙望遠鏡のWFPC2は2009年5月14日に取り外されて、現在も使用されている「広視野カメラ3(WFC3)」と置き換えられましたが、ESAによればKohoutek 4-55の観測はそのわずか10日前に行われました。同じデータを用いた画像は以前にも公開されていますが、今回は最先端の画像処理技術を用いて新たに作成したということです。

冒頭の画像は“ハッブル宇宙望遠鏡の今週の画像”としてESAから2025年4月7日付で公開されています。

文/ソラノサキ 編集/sorae編集部

関連記事

- 「らせん星雲」の白色矮星から届くX線は破壊された惑星に由来する可能性(2025年4月5日)

- 幅広な渦巻腕が印象的 ハッブル宇宙望遠鏡が観測した“おとめ座”の渦巻銀河「NGC 4941」(2025年3月31日)

参考文献・出典

- ESA/Hubble - Swan song for stars and cameras