(引用元:sorae 宇宙へのポータルサイト)

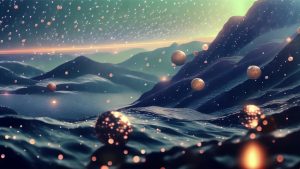

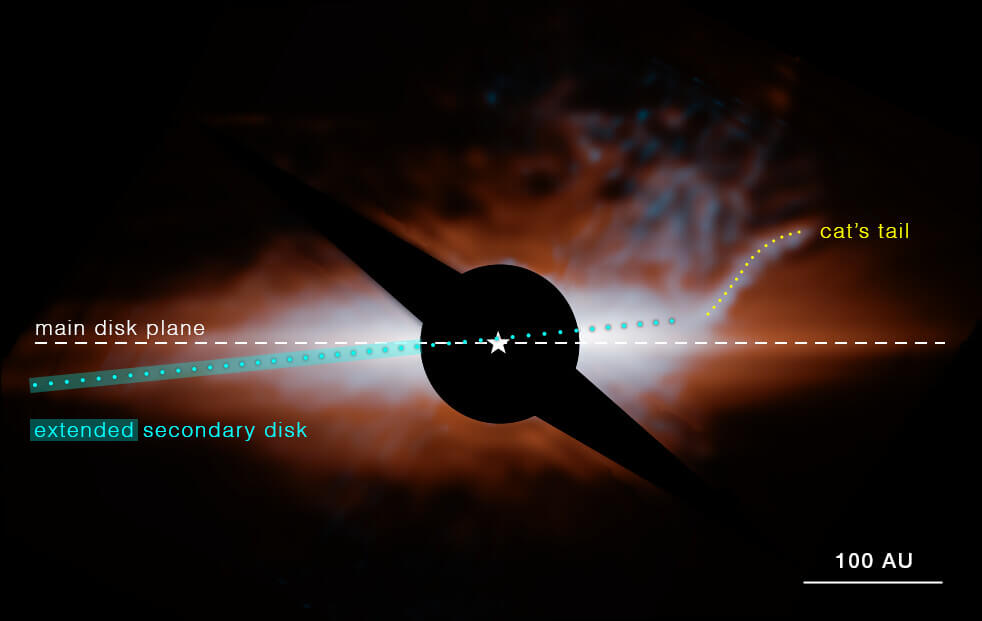

こちらは、がか座(画架座)の方向約63光年先の恒星「がか座ベータ星(β Pictoris)」ののデブリ円盤です。ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の中間赤外線観測装置(MIRI)で取得したデータをもとに作成された疑似カラー画像となっています。がか座ベータ星そのものからの光はコロナグラフを使って遮られていて、星の位置は白い★印で示されています。

ウェッブ宇宙望遠鏡を運用する宇宙望遠鏡科学研究所(STScI)によると、同望遠鏡を用いてがか座ベータ星を観測した結果、湾曲しながら細長く伸びる構造が初めて捉えられました。画像の中央から右上に向かって伸びる白っぽい色の構造が確認されており、その形状から「Cat’s tail(猫の尻尾)」と呼ばれています。

この“猫の尻尾”を含む副円盤は、現在観測されている状態から逆算すると、およそ100年ほど前に発生した天体衝突によって大量の塵が生み出され、形成されたのではないかと考えられています。一見すると円盤から高く持ち上がっているように見えますが、シミュレーションの結果によれば円盤の内側から外側へと長く伸びた構造で、実際には円盤に対して5度程度しか傾いていないとみられています。

【▲ “猫の尻尾”が形成される様子を示したアニメーション。尻尾の長さは約160億kmと推定されている】

(Credit: NASA, ESA, CSA, STScI, Ralf Crawford (STScI))

関連記事

- ロケットに乗ったネコ「フェリセット」 宇宙開発に貢献したネコのお話

- 見えるかにゃ? “さそり座”の「猫の足星雲」 X線宇宙望遠鏡チャンドラの打ち上げ25周年記念画像から

- 「深宇宙光通信」で約3100万kmの彼方から超高解像度ビデオのストリーミングに成功

- ネコ好きが名付けた?「猫の足星雲」という広大な星形成領域

編集/sorae編集部