DWARFLABが開発した「DWARF II」(ドワーフ・ツー)は、スマートフォンで操作するポータブルタイプのスマート望遠鏡カメラです。今回は日本国内でDWARF IIを取り扱っているクラウドファンディングのKibidango(きびだんご)様からオプション品が充実の「Deluxe Edition」をお借りすることができたので、編集部によるレビューをお送りしたいと思います。

なお、DWARF IIをお借りできた時期が運悪く梅雨シーズンと重なってしまったため、特に夜間の天体撮影は条件が厳しく、レビューでの作例が限られている点をご理解下さい。また、本レビューの内容は2023年7月19日時点での情報をもとにしています。

■DWARF IIとは?

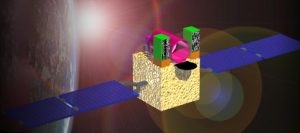

DWARF IIはスマートフォンやタブレットでの操作を前提としたポータブルタイプの“スマート望遠鏡カメラ”で、望遠カメラ(800万画素)と広角カメラ(200万画素)が搭載されています。本体のサイズは幅204mm×高さ130mm×奥行き62mm、重量は1.1kg、交換可能なバッテリーで駆動します(急速充電対応)。

今回お借りしたDeluxe Editionは、DWARF II本体の他に専用キャリーバッグ×1、バッテリー×2、microSDカード(64GB)×1、ミニ三脚×1、フィルターアダプター×1、NDソーラーフィルター×2、UHCフィルター×1が付属します。DWARF II本体の詳しいスペックやオプション品については、Kibidangoのプロジェクトページで是非ご確認下さい。

本体のインターフェイスは電源ボタン、充電用のUSB-Cコネクター、microSDカードスロット、それに三脚を固定するためのネジ穴のみ。その他の操作ボタンやファインダーなどは備わっておらず、映像の確認や操作はスマートフォンにインストールした専用アプリ「DWARFLAB」で行います。言ってみれば、DWARF IIは「スマートフォン用ワイヤレス外付けカメラ」として機能するわけです。

DWARFLABはApp Store(iOS版)やGoogle Playストア(Android版)で無料で入手できます。なお、アプリの表示言語は英語と中国語から選択できます(日本語はありません)。本レビューでは英語表示を用いました。

DWARFLABでDWARF IIに接続するとカメラアプリ風のUI(以下「カメラUI」)が起動します。まずは画面右端で撮影モードを切り替えましょう。選べるのは「Burst(バースト)」「Time-Lapse(タイムラプス)」「Photo(フォト)」「Video(ビデオ)」「Pano(パノラマ)」「Astro(アストロ)」「Astro Dark(アストロダーク)」の7種類です。

地上の風景撮影では「Photo」「Video」「Pano」の各モードを利用するのがいいでしょう。「Time-Lapse」では長時間撮影、「Burst」では動きの早い野鳥などの撮影ができます。天体撮影ではスタッキング(加算平均合成)処理を自動で行ってくれる「Astro」モードが活躍しますが、あらかじめ「Astro Dark」で明るさを補正しておく必要があります(天体撮影について詳しくは後述)。

撮影方向の調整はカメラUIの画面左下に表示される仮想のスティックを使用します。上下左右の首振り速度は中央右下の「|¦|」アイコンをタップした時に表示されるスライダーで調整できます。焦点合わせは「Focus」→「Auto」の順にタップしてオートフォーカスを利用するか、「+」と「-」をタップしてマニュアルで合わせることが可能です。

被写体を視野に収めたら、カメラUIの画面右側に表示されるシャッターボタンをタップして静止画や動画を撮影します。ピンチ操作で被写体を拡大表示することもできますが、拡大されるのはあくまでもカメラUIの表示のみで、保存された画像や動画は拡大されない点に注意が必要です。

また、カメラUIでは主に望遠カメラの映像が映し出されますが、広角カメラの映像を小窓で表示させることができます。たとえば遠くのランドマークや月などを望遠撮影したい時に広角カメラを起動し、表示された小窓で視野を把握しながら被写体を探すことが可能です。

撮影した画像や動画は、画面右下のアルバムアイコンをタップすると一覧が表示されます。一覧から選択すればDWARFLABでも表示できますし、スマートフォンにダウンロードすることも可能なので、旅先で撮影したパノラマや撮ったばかりの天体写真をすぐにSNSでシェアするような使い方にも対応しています。

■月や太陽の観察・撮影は想像以上に簡単

それでは天体撮影に挑戦してみましょう、一番簡単に撮影できる被写体は月です。DWARF IIを三脚に取り付け、DWARFLABのPhotoモードやVideoモードで月を視野に収めたら、撮影ボタンをタップするだけです。

カメラUIの画面左側にある設定アイコンをタップすると、露光時間、ゲイン、ホワイトバランスといった撮影設定を変更することができます。自動で設定された値を使用してもいいですが、露光時間を変更して好みの明るさに調整してみましょう。

ただし、地球が自転しているので、視野内の月は地上の被写体とは異なり常に動き続けています。視野から外れないようにするにはスティックでこまめに調整しながら撮影するか、後述するAstroモードの自動追尾機能を利用して視野に収め続ける必要があります。

次は太陽の撮影に挑戦してみましょう。月の撮影はDWARF II本体と三脚だけでも可能ですが、太陽を撮影する場合はオプションの「NDソーラーフィルター」2点と「フィルターアダプター」が必要です(※Classic Editionでは別売りですが、Deluxe Editionには同梱されています)。あらかじめアダプターにフィルターを取り付けて、DWARF IIのカメラ部分にセットしておきましょう。

太陽の撮影でもPhotoモードやVideoモードを使用します。露光時間は1/200秒が推奨されているので、撮影設定を呼び出して変更しておきます。オレンジ色の太陽を撮影したい時は、ホワイトバランスを「太陽光」のアイコンに合わせておきましょう。

スティックで太陽を視野に収めたら、月や地上の被写体と同じように静止画や動画を撮影します。太陽もまた地球の自転にあわせて視野内を移動していきますが、カメラUIの画面右上から「Feature」→「Sun」の順にタップすると自動追尾機能を利用することが可能です。

自動追尾機能を利用するには、DWARF IIの傾きが水平から3度以内でなければなりません。傾きを確認するにはスマートフォンの水準器アプリが手軽に使えて便利です。DWARF IIに付属のミニ三脚では細かな調整が難しいので、自動追尾機能を利用する場合は市販のカメラ用三脚を用意しておくことをお勧めします。

月の海やクレーターはもちろん、最近活動が活発な太陽の黒点もはっきりと観察・撮影できたことに感動しました。撮影できた月はたまたま満月のタイミングでしたが、半月や三日月といった陰影が強調されているタイミングの月も見てみたいです。

■銀河を観察・撮影するには準備が重要

続いて銀河の撮影に挑戦してみました。対象は「アンドロメダ銀河(M31)」です。アンドロメダ銀河は満月よりも大きく見える銀河(長径約3度・短径約1度、満月の視直径は約0.5度=約30分角)で、Kibidangoのプロジェクトページには暗い空のもとで撮影されたアンドロメダ銀河などの画像が掲載されています。

編集部員の自宅周辺は光害(ひかりがい)の影響で天の川も見えない都市部の住宅地なのですが、果たして撮影できるのかどうか。楽しみにしつつ夜の晴れ間を待つ日々が続きました。

銀河の撮影にはAstroモードの自動追尾機能が必須ですが、そのためには幾つかの準備を済ませておかなければなりません。最初にAstroモードの隣にあるAstro Darkモードを選び、明るさを補正するために暗闇を10分間程度撮影しておく必要があります。

暗闇の撮影方法は簡単です。カメラを下に向けたDWARF IIを付属のキャリーバッグに収め、なるべく暗い場所に置いてから、DWARFLABのカメラUIでシャッターボタンをタップするだけ。いつでも実行できるので、昼間のうちに済ませておくのがいいでしょう。

次は、DWARF IIに方位を認識させるためのキャリブレーションです。DWARF IIは視野内の星々を星図のデータと照合し、指定した天体や座標を自動追尾することができますが、その前に実際に見えている星を認識させる必要があるのです。

キャリブレーションは星空のもとで行いますが、注意点があります。まず、太陽の自動追尾機能でも触れたように、Astroモードの自動追尾機能でもDWARF IIの傾きは水平から3度以内である必要があります。また、視野内に雲や建物などがあると星を認識できないため、キャリブレーションに失敗してしまうことがあります。あらかじめ水平に合わせた三脚にDWARF IIをセットし、カメラを雲などのない方向へ向けておきましょう。

準備ができたらDWARFLABのカメラUIでAstroモードを選び、画面右上の「Feature」をタップ。「GOTO」タブの「Calibration」をタップすると、キャリブレーションが実行されます。

それではアンドロメダ銀河を自動追尾してみましょう。同じ「GOTO」タブの「Auto GOTO」をタップすると天体の一覧が呼び出されるので、「Catalogue」タブの「M31 Andromeda Galaxy」を選択します。キャリブレーションが問題なく完了していれば、視野の中央付近にアンドロメダ銀河の中心核の淡い輝きが見えるはずです。

今回は一覧に含まれているアンドロメダ銀河を追尾しますが、含まれていない天体を追尾したい場合は「Manual」タブに切り替えて、天体の位置(赤経・赤緯で指定)を手動で入力することも可能です。

アンドロメダ銀河が視野に入ったら、いよいよ撮影を開始します。「MORE」タブを選ぶとmicroSDカードに保存されるファイルのフォーマットやスタッキング処理に使用するフレームの数(Count)を指定したり、トーンカーブを調整したりすることができます。初期設定ではフレーム数は999に設定されているので、適宜調整しておきましょう。

こちらは実際にDWARF IIで撮影したアンドロメダ銀河です(フレーム数は120)。伴銀河(衛星銀河)の「M32」や「M110」も写っています。地上の大型望遠鏡などで撮影した画像や、プロジェクトページで紹介されているDWARF IIの作例と比べてもぼんやりとした写り方ですが、光害の影響が強い都市部で、天体撮影に不慣れな編集部員でも撮影できたこと自体に感動しました。

また、こちらは「こと座」の一等星「ベガ」です。青白く輝くベガも美しいですが、肉眼ではまったく見えない星々が無数に写っていることも感動的です。

この画像はAstroモードで「Vega」を選択して自動追尾を有効にした上で、Photoモードに切り替えて撮影を行いました。同じようにAstroモードで「Moon」を選択してからPhotoモードに切り替えれば、月を撮影する時にも自動追尾機能を利用することが可能です。

ただ、Astroモードでは接続するスマートフォンの機種に注意が必要かもしれません。編集部では当初iPhone 11にDWARFLABをインストールしていましたが、トーンカーブを調整するUIが表示されないため、色の調整ができませんでした。Android版アプリでは表示されるので、DWARFLABで色の調整も行いたい場合はAndroidスマートフォンが必須かもしれません(※アプリは2023年9月に大幅アップデートが予定されているため、iOS版でもトーンカーブを調整できるようになる可能性があります)。

■まとめ

地上の風景だけでなく月や太陽も手軽に撮影することが可能で、下準備さえ整えておけばアンドロメダ銀河のような天体も撮影できるDWARF II。今回は紹介できませんでしたが、移動する被写体を認識して自動追尾する機能も備わっているので、飛行機や船舶の撮影にも活躍してくれそうです。

スマートフォンとワイヤレスで接続されるところも1つのメリットだと感じました。今回のレビューでは7月上旬~中旬にかけてDWARF IIを試用しましたが、連日の猛暑が続く中、三脚に載せたDWARF IIから離れて日陰に逃れながら太陽を撮影できて助かりました。澄んだ夜空が広がる真冬に天体撮影する時、ベランダなどに設置したDWARF IIを暖かい室内からリモート操作することもできるでしょう(なお、DWARF IIの動作温度はマイナス10℃~45℃です)。

操作そのものは手軽に行えるように工夫されている一方で、現時点ではアプリは日本語表示に対応していませんし、DWARFLABが公開しているチュートリアルも英語で記されているので、英語が苦手な人にとって一つのハードルと言えます。また、望遠カメラの画素数は前述の通り800万画素であるため、もう少し画素数が高ければ……と欲が出てしまいます。焦点距離も固定されているので、本格的な天体撮影を目指す人には物足りなく感じるかもしれません。

Kibidangoによると、アプリの日本語化は未定ではあるものの、チュートリアルは日本語版の準備が進められているということなので、近いうちに天体撮影に欠かせないキャリブレーションなどの方法を日本語でもチェックできるようになりそうです。さらに、DWARFLABは2023年9月に専用アプリの大幅なアップデートを予定しており、機能の強化や改善が見込まれています。

誰かが撮った写真を見るのではなく、今まさに自分が立っている場所から見えた天体を自ら撮影できるというのは大きな魅力です。天体の観察や撮影を手軽に楽しみたい人はもちろん、子どもの自然科学への興味をかき立てるために購入するのも良さそうだと思いました!

文/sorae編集部