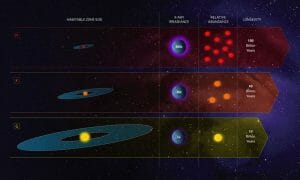

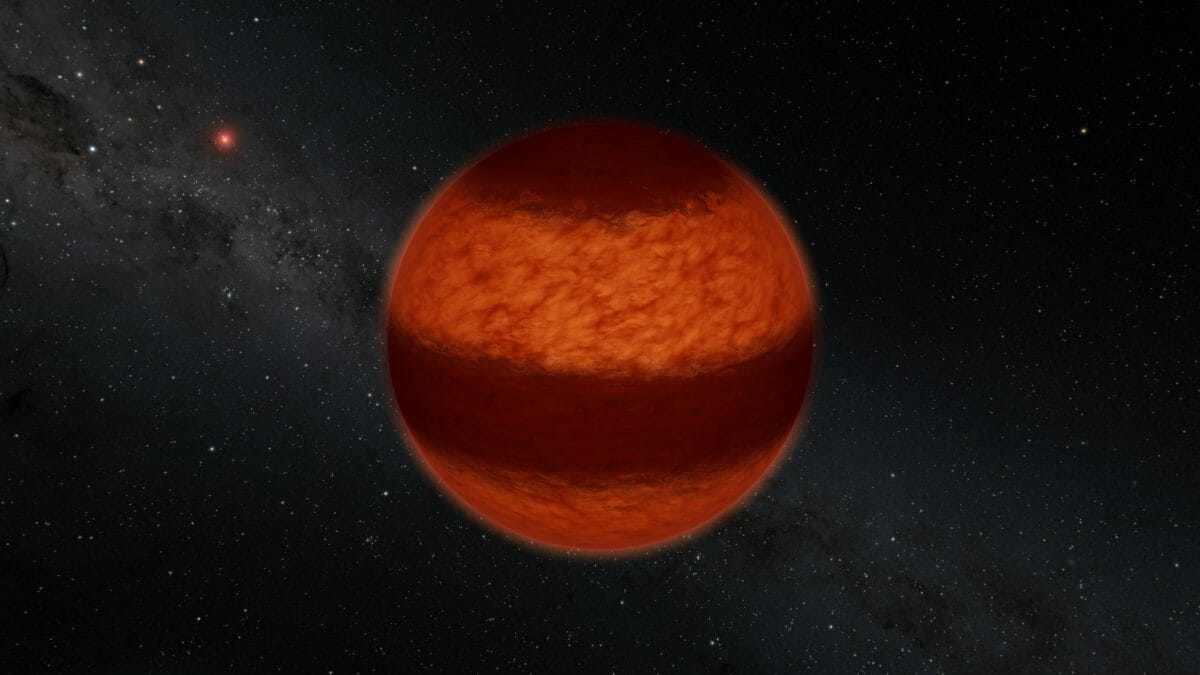

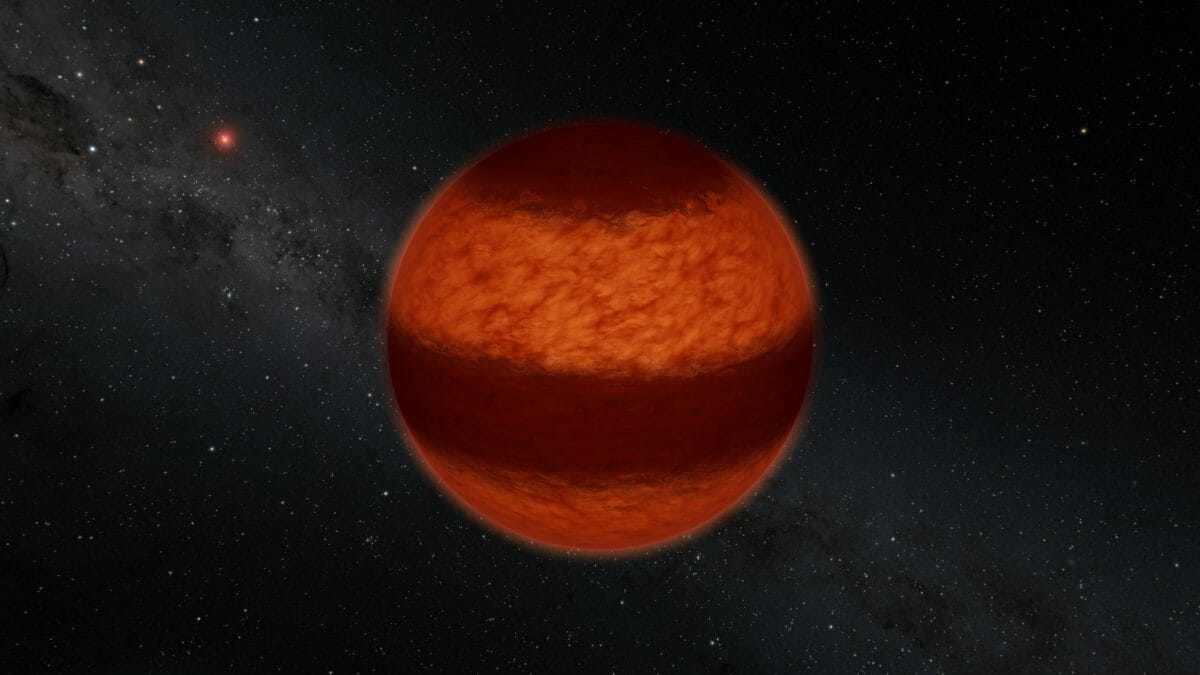

木星に比べて10倍以上重いものの、水素の核融合が続くほどには重くない、恒星と惑星の中間的な存在である「褐色矮星」。そんな褐色矮星のひとつを観測したところ、木星や土星にみられるような雲の縞模様の存在が判明したとする研究成果が発表されています。

■時間をかけるだけではわからない表面の様子を偏光観測で明らかに

Maxwell Millar-Blanchaer氏(カリフォルニア工科大学)らの研究チームは、ヨーロッパ南天天文台(ESO)の「超大型望遠鏡(VLT)」を使い、南天の「ほ(帆)座」の方向およそ6.5光年先と比較的近いところにある褐色矮星「Luhman 16A」を観測。データを分析した結果、その表面に縞模様が存在することが明らかになったとしています。

Luhman 16Aはもうひとつの褐色矮星「Luhman 16B」とともに連星を成していて、どちらも木星の30倍前後の質量があるとされています。地球に比較的近いとはいえ、Luhman 16Aに縞模様があるかどうかを直接撮影して確認することはできません。そこでMillar-Blanchaer氏らは、特定の方向に振動する光を捉える「偏光観測(polarimetry)」を利用しました。

光(電磁波)は伝わっていく方向に対して垂直に、言い換えれば上下左右に振動していますが、この振動が特定の方向では強く、別の方向では弱い「偏光」を起こすことがあります。釣りなどで重宝される偏光サングラスはこの性質を利用することで水面のまぶしさを抑えていますし、液晶ディスプレイなどでも偏光が重要な役割を果たしています。天文学でも偏光は利用されていて、天体の表面の様子、塵の分布、磁場の構造などを調べる際に偏光観測が行われています。

過去の研究において、連星を成すLuhman 16Bの表面には斑点状の模様が存在する可能性が指摘されていました。このような特徴は自転とともに明るさが変化する様子から捉えることができますが、天体を帯状に取り囲む縞模様は自転に連動した変化を示しません。Millar-Blanchaer氏らはLuhman 16Aの偏光観測結果を複数の大気モデルと比較することで、縞模様の存在を確認することに成功したといいます。縞の本数までは特定されていませんが、研究チームによると、観測結果は2本の縞模様が存在すると仮定した場合の大気モデルに最も近かったようです。

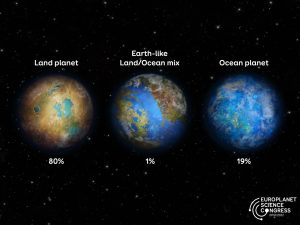

Millar-Blanchaer氏は、偏光観測は大気の特性だけでなく天体表面の特性に対しても鋭敏であるため、将来の太陽系外惑星探査においても活用できるとコメント。近いうちに登場する次世代の宇宙望遠鏡や地上の望遠鏡で偏光観測を実施することで、「系外惑星の表面に液体の水が存在するかどうかを確かめられる日も来るでしょう」と語っています。

Image Credit: Caltech/R. Hurt (IPAC)

Source: カリフォルニア工科大学

文/松村武宏